コラム

-

2021/06/17コラム

2021/06/17コラム- 伊藤先生コラム 「バレーボールは腰痛の発症しやすいスポーツ種目の1つ」

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 今回は柔道整復学科の副学科長・伊藤先生のコラムをご紹介します! バレーボールによる「腰痛」とその予防法 バレーボールのポジションによっても腰部へかかる負担は変わります。 レシーブでは中腰姿勢の反復により体幹筋に長時間の負荷がかかります。 スパイクでは★伸展回旋動作により左右非対称に負担が生じ、筋肉や筋膜の負担により障害の発生リスクが高くなります。 激しい体幹運動や無理な姿勢による腰部へのストレスが加わると、筋線維の損傷や筋付着部の炎症が生じ急性の腰部痛が引き起こされます。 また、筋肉に限らず腰椎の★伸展動作の繰り返しは、椎体間の関節にも強いストレスが加わります。 それにより関節部の炎症が生じ、痛みが発生します。 成長期(中学・高校12~17歳)では疲労骨折が生じる場合もあり、早期発見・早期治療が大切です。 ★バレーボールでの腰部伸展・回旋運動 スパイク、ジャンプサーブ、バックトス、フライングレシーブ 予防法 ①胸郭の動きをよくしよう! 肋骨がスムーズに動くと肩・腰への負担軽減につながり、強いスパイクを打つための効率の良いスパイクフォームになります。 ②体幹深層筋のトレーニングで体幹を安定させよう! 体幹を安定させることで運動時の腰部への負担を減らしましょう。 ③コア機能を高めよう! コアは過度な外力から脊柱を守り、また中心から外へ力を伝達する役割があります。 ④股関節・骨盤の柔軟性を高めよう! 中腰姿勢(レシーブ)での腰部・骨盤部の筋肉へのストレス軽減につながりレシーブのパフォーマンス向上にも効果的です! 参考引用文献 「医科学的トレーニングのすすめ バレーボールと腰痛 腰痛に負けるな、バレーボール選手たち!」 埼玉県バレーボール協会・医科学委員会 ISBN978-4-905519-04-1 C3075 2015年3月31日発行 (監修/柔道整復学科 伊藤恵里先生) オープンキャンパスではストレッチ体験、リハビリプログラム体験などを実施しております! 皆様のご参加をお待ちしております! >>オープンキャンパスやイベントの情報はこちら! >>ほかの柔道整復学科コラムはこちら! ]

-

2021/06/11コラム

2021/06/11コラム- 川崎先生コラム 第8弾「柔道整復師が診るテニス肘」

-

今回はスポーツ障害の一つ、テニス肘(上腕骨外側上顆炎)についてお話し致します。 テニスと言えば、大坂なおみ選手の精神的問題、心の健康について大きく取り上げられていますね。世界で活躍するほど注目を浴びマスコミにも様々な面で取り上げられます。スターである上での試練でしょうか。 私も、大学時代柔道の谷亮子さんと一緒に練習していましたが毎日取材などで安らぐ時間があまり無いだろうなぁ~と思うことがありました。 選手がいつもポジティブでいることは難しく多くの選手は優れた技術を持ち最高レベルのパフォーマンスを保持していますが、その裏ではかなりプレッシャーを感じながらプレーしていることも事実です。メンタルの維持は試合の勝敗にも関係してきます。 私たち柔道整復師もスポーツトレーナーとして、選手が最高のパフォーマンスを発揮できるようにフィジカル面でのサポートだけでなく、試合やリハビリなどの場面で前向きになれるようにメンタルのサポートをしていくことも必要です。選手のスキルアップの為に心と身体もケアできるスポーツトレーナーになることが理想ですね。 テニス肘とは テニス肘は上腕骨外側上顆炎といいテニスの愛好家に多くみられるため、テニス肘と言われています。 テニスのバックハンドストローク動作やゴルフ、パソコンのタイピング動作、重い物を運んだり手をよく使う作業などで肘関節の外側部の腱が炎症を起こし疼痛を引き起こします。 多くは使いすぎが要因で筋力の弱い40~50歳の女性に好発します。 テニス肘(外側上顆炎)の発生 発生要因としては、前腕を回内位(親指を下に向けるような回旋動作)で手関節の背屈(手首を上に上げる)時に、強い負荷がかかり前腕の伸筋群(短橈側手根伸筋)が強い収縮力を強いられることで緊張が高くなり、外側上顆に繰り返しストレスがかかることで炎症を引き起こします。 その他、筋が付着している外側上顆部での微小断裂や骨膜の炎症、滑液包炎などを起こすこともあります。 どんな症状が出るの? 手関節の背屈時や前腕を回内位で物を持ち上げたり、タオルを絞る動作などで、肘関節の外側部に圧痛や前腕部に疼痛が出現します。局所の熱感や腫れなども診られます。 症状を見分ける検査法 ① 手関節伸展テスト(Thomsen test) 患者さんの手関節を背屈させた握り拳を検者が抵抗を加えて掌屈(手首を下に向ける)させると疼痛が誘発される。 ② 椅子テスト(Chair test) 前腕を回内位で椅子などの重い物を持ち上げると疼痛が誘発される。 ③ 中指伸展テスト(Middle finger extension test) 患者さんの前腕を回内位で中指を伸ばした状態で検者が下に抵抗を加えると疼痛が誘発される。 治療法について 炎症が軽減するまでは安静にさせることが一番です。手の使用を最小限にし、テーピングや局所の安静のための固定(テニス肘バンド)を使用することも有用です。疼痛が軽減したらストレッチや筋力増強訓練を徐々に行い再発防止に努めていきます。 外側上顆に付着している筋肉は指の骨に筋の停止部を持つため、手首や指を動かすだけで短橈側手根伸筋の伸張ストレスが発生します。手首を動かすと肘の外側部の筋肉が動いていることがわかります。 私の場合は、局所の固定だけでは早期に痛みを軽減させることが難しく、筋肉の伸張ストレスを軽減するために手関節部の固定を施します。 仕事などで固定が難しい場合は、night装具を作成して手を使用しない時間や就寝時に固定を継続してもらい、安静にする時間を多くつくるように工夫をしています。 柔道整復師は患者さんの症状に合わせたオーダーメイドの固定具を作成できるところも魅力ですね。 柔道整復師・鍼灸師 本校柔道整復学科専任教員 川﨑有子 最近、暑くなってきましたね。 暑さで疲れやすくなっているので食事をしっかり取るようにしています。 最近の楽しみは学校の近くにおいしいパン屋さんができたのでよく買いに行きます。 炭水化物は控えて高タンパク、低脂質の食生活をしていましたが我慢ばかりはストレスになるので、疲れやすいと言う理由をつけて時々パン屋さんに通っています。(*^-^*) 皆さんも、暑い季節に加えてマスクをしているため熱中症になりやすいです。 水分をしっかり取り体調に気をつけてお過ごし下さい。 >>ほかの柔道整復学科コラムはこちら]

-

2021/06/04コラム

2021/06/04コラム- 【浮谷先生コラム第7弾】『続・あごの話』

-

こんにちは、日本医学柔整鍼灸専門学校です。 浮谷先生コラムも第7弾です。 歯科医師の浮谷先生の「あご」のはなしの続編です。 『続・あごの話』 こんにちは。柔整科教員・浮谷です。 以前記したコラムの続編をお送りします。 顎関節脱臼とは? あごが外れること、すなわち「顎関節の脱臼」とは何らかの原因によって関節が正常な運動範囲を越えて関節面の正常な相対的関係を失い、下顎頭の転位を起こした場合のことを言います。(少々専門の解剖学用語が続きますが)顎関節では関節包、関節靭帯、下顎窩ならびに下顎頭などが異常顎運動を阻止するように構成されています。これら顎関節構成体の形態変化あるいは機能低下とともに、強制的な運動による下顎窩と下顎頭の正常な位置的関係の失われた状態が顎関節脱臼です。 顎関節脱臼の分類 顎関節脱臼は脱臼方向により、前方・側方・内方・後方脱臼などに分類されます。また脱臼後の経過時間により新鮮あるいは陳旧性脱臼があり、その程度により完全・不完全脱臼、さらに原因、症状から外傷性・先天性・習慣性脱臼などに分類されます。 顎関節前方脱臼について 症状:顎関節脱臼の大部分を占めるもので顔貌は長くなり、下顎前突様を呈します。 両側性では開口状態で固定され閉口不能となります。耳珠前部が陥凹し、下顎頭は頬骨弓下に突出します。片側性の場合でも同様の症状を呈しますが、下顎は健側に偏位します。 治療:新鮮例では徒手整復のあと、固定・安静をはかり再発・習慣化を防ぎます。 徒手整復ができない場合は全身麻酔下で整復することもあります。 整復法の例 脱臼症状により様々な整復法がありますが、ひとつの例を挙げますと、 まず患者の後方に立って患者の頭を術者の下腹部の高さに固定します。 次に術者の拇指を患者の臼歯後部に、小指を下顎角の後方に、薬指を下顎角の前方に、中指と示指をオトガイ下部にあてがいます。 ついで、腕を伸ばしながら術者の体重を拇指にかけるようにして後臼歯部を後下方へ押し下げると同時に、 手首をひねって示指と中指でオトガイ部を上方へ、下顎角部を中心に回転させるようにします。 このような手順できわめて容易に整復できると言われています。 以上は私が歯科学生時代に教わった内容です。柔道整復師を目指す皆さんは今後「柔道整復学」や「整形外科学」で学習すると思います。基本は「解剖学」ですから教科書を中心に頑張って取り組んでください。ご健闘を祈っています。 (監修/浮谷英邦先生:歯科医師・介護支援専門員) >>柔道整復学科コラムはこちらから]

-

2021/05/31コラム

2021/05/31コラム- 【木下先生コラム】スイマーに起こりやすい「水泳肩」とは?

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 柔道整復学科 専任教員の木下先生によるコラムです! スイマーに起こりやすい疾患、「水泳肩」はどのようにして起こるのか? また、その予防法をご紹介します。 「水泳肩」とは クロールやバタフライを泳ぐときは、腕の運動によって多くの推進力を生み出しています。 例えば、クロールの腕の動きは、水から抜いた腕を前へ運び、ふたたび水中へ入れることを繰り返す運動です(肩関節の動きとしては、前へ運んだ腕が入水前にくるんと内側に回転します) この動作を繰り返し行うと、肩甲骨に付いている靭帯や腱などが、関節の一部とこすれ合うことがあります。 このこすれ合うことが繰り返し起こると腱への血液循環が悪くなり、少しずつその部位が肥厚(分厚くなること)し、摩擦が強くなります。 その結果、肩に痛みがでたり、音がなったりする疾患を「水泳肩」と呼びます。 「水泳肩」の予防法 フォームの改善が効果的です。 ①入水時に母指側から入水するのではなく、小指側から入れるようにすることで、肩の内側への回転をおさえるように泳ぐ。 ②きれいな水中姿勢を保てるように、体幹のローリングを見直す。 ③呼吸をする側を変更する。 などは有効な予防法です。 ※前提として、肩甲骨周りの筋肉の柔軟性や、手首の柔らかさにも注意が必要です。 「人生100年」という現在、健康増進に効果的な水泳を行うことで、いつまでも若々しく年を重ねていけるように頑張っていきましょう。 (監修/木下美聡先生:柔道整復師 日本大学水泳部オフィシャルトレーナー) >>柔道整復学科の過去のコラムはこちらから >>本校の資料を請求する場合はこちらから >>オープンキャンパスや説明会についてはこちらから]

-

2021/05/28コラム

2021/05/28コラム- 【片橋先生コラム・第7弾】腱鞘炎になったら…

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 片橋先生によるコラム・第7弾です♪ 腱鞘炎(けんしょうえん)になったら… みなさん、こんにちは。柔道整復学科専任教員の片橋です。 今年は梅雨入りが早いそうで、すでに雨の日が多くなっていますね。 暑いような、寒いような体感です。 お元気でしょうか。 筋肉は腱(けん)になって骨についています。 腱は場所によって腱鞘(けんしょう)というトンネルを通ります。 手や足の指を動かす筋肉の腱は長く、外れないように止めてあるのです。 手を仕事やスポーツ、作業でよく使うと腱鞘と腱がすれて、炎症を起こします。 腱鞘や腱が腫れて膨らんだり、傷ついて痛みが出たりします。 そして、腱鞘のトンネルを腱がスムーズに通れなくなると、指の動きが悪くなり、引っかかってガクンとバネのように動くこともあります。 手の甲側の親指の付け根で起こる「ドケルバン病(狭窄性腱鞘炎)」や手のひら側の指の付け根で起こる「ばね指(弾発指)」があります。 接骨院や整骨院に来院される方の中には、腱鞘炎の方が割合多くいらっしゃいます。 聞いたことがある方が多いのではないでしょうか。 あるいは、なったことがあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。 腱鞘炎は指の使い過ぎで起こります。 例えば、 ・パソコンのキーボードやマウスなどでの反復的な操作 ・スマートフォンの長時間の操作 ・ピアノなど指を多く使う楽器の演奏 ・グリップやボールなどを握るようなスポーツ ・家事やパートの作業で手をよく使う などが原因となります。 また、更年期の女性や妊産婦に多いことが知られていて、女性ホルモンの分泌に関連すると考えられています。 糖尿病、リウマチ、腎臓病で透析をしているなど基礎疾患がある方にも発生しやすいです。 実は私もなったことがあります。ドケルバン病です。 出産して10ヵ月ほどしてからです。女性ホルモンの関係もあるのでしょうが、やはり使い過ぎだと思います。 育児休暇を終え、職場に復帰したあとのことです。 離乳食作りで食材を大量にみじん切りにする、子どもを抱っこする、ベビーカーを操作する、洗濯の下洗い、仕事でパソコンの操作をする、など手を酷使していました。 どんどん痛くなって、何をしても痛い状態に。 使い過ぎなのはわかっていて、安静にすればよいのも理解していて、でも使わざるを得ない日々。 試しに近所のクリニックに行ってみました。サポーターを処方されしばらく使用していましたが、残念ながらあまり効果がありません。 親指を使い過ぎているのに親指が動いてしまう形のサポーターでした。 サポーターを諦め、親指が動かないように手首から指先まで包帯で巻いてみました。 するとどうでしょう、随分と痛みが軽減したのです! 包帯は柔道整復の基本です。 その重要性をまさに体感したのでした。 (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員) >>柔道整復学科の過去のコラムはこちらから >>本校の資料を請求する場合はこちらから >>オープンキャンパスや説明会についてはこちらから]

-

2021/05/21コラム

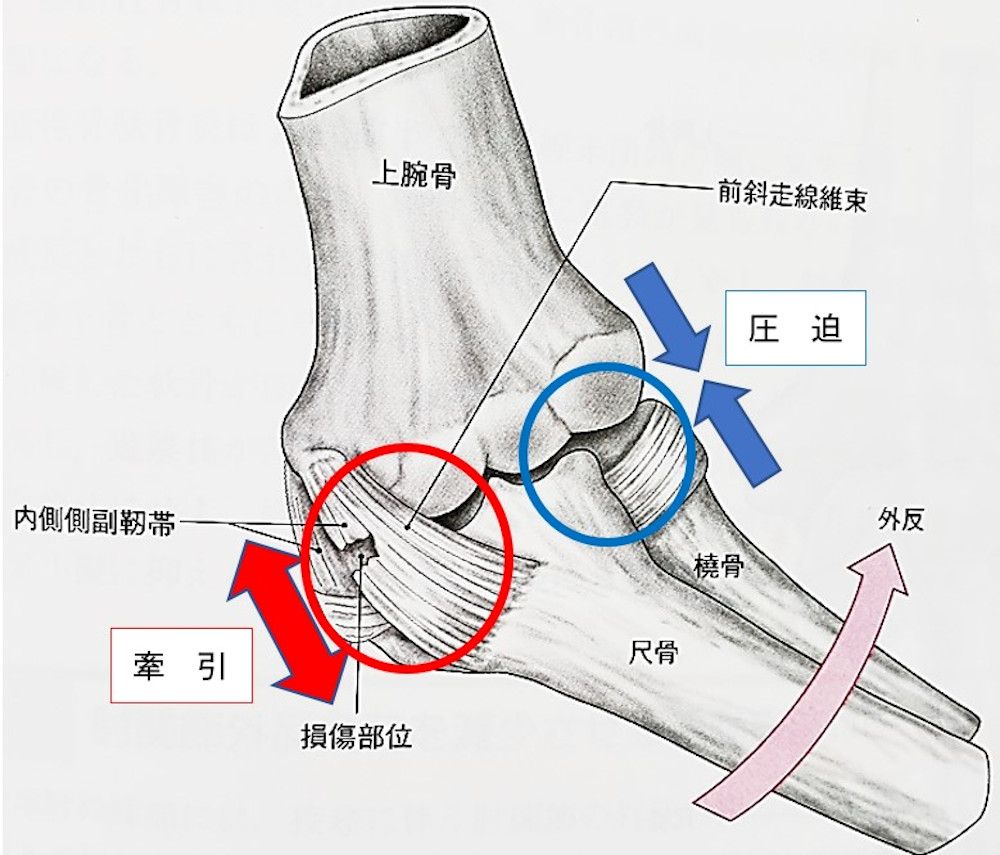

2021/05/21コラム- 川崎先生コラム 第7弾「柔道整復師が診る野球肘」

-

今回はスポーツ障害の一つ、野球肘についてお話し致します。 最近は、MLBのロサンゼルス・エンゼルス所属の大谷翔平選手の話題で盛り上がっていますね。ピッチャーとバッターを両立する二刀流選手として活躍していますが、一時期は肘の怪我でトミー・ジョンソン手術(内側側副靭帯再建術)をうけ、深刻な状態でした。投手としては大打撃で選手生命にも関わってきます。今でも完全とは言われていませんが、ケガを克服して大活躍をしています。その裏では、コーチやチームトレーナーが一丸となって復帰を支えていたそうです。私たち柔道整復師もトレーナーとしてまた治療院などで選手の支えとなり輝けるようにサポートしていく重要な仕事を担っています。 野球肘とは 野球の投球による肘部の障害を総称して野球肘といいます。特に10~16歳の成長期(少年期)に好発し、過度な投球(投球数)や不十分な身体機能、肘関節に負担のかかる投球フォームなど投球に関わる様々な要因により発生します。また、成人と成長期の子供で起きる障害は異なります。特に、成長期の子供の骨や軟骨は弱いため投球動作の繰り返し(オーバーユース)により野球肘が起こりやすくなります。 野球肘の障害の分類 ①内側型:投球のコッキング期(肩関節外転・最大外旋位をとる時期)に、肘の内側部に強い外反力が加わり内側側副靭帯の牽引力で損傷します。内側側副靭帯損傷、内側上顆炎、内側上顆の裂離骨折、骨端線裂離などを発症します。 ②外側型:投球の加速期(最大外転・外旋位からボールが離れるまでの時期)に、肘の内側部に強い外反力と、主に肘の外側部に過度の圧迫が加わり損傷します。10代前半の年齢では離断性骨軟骨炎を発症し、部分的に関節軟骨の一部が軟骨下骨とともに剥がれ落ち、剥がれた軟骨が関節内に遊離体として存在するとロッキングが生じ可動域制限が生じたりします。重傷化すると予後が悪く手術療法となったり長期に治療が必要となることがあります。 ③後方型:フォロースルー期(肩関節最大内旋位をとる時期)に、肘関節が過伸展となり肘関節の後方部分を損傷します。肘関節の後方にインピンジメントが起こり、成長期では肘頭の骨端線閉鎖障害を生じる原因となったり、成人では疲労骨折や上腕三頭筋炎などを発生します。 治療について 野球肘になった場合は、投球動作を中止し、肘へのストレスを欠けないことが最も重要です。保存療法期間は約3ヶ月程度となりますが、1ヶ月程度で軽い投球練習は再開できる場合もあります。骨への損傷が診られなければ初期の段階で安静にすることで改善します。重傷化すると長期に渡って投球動作ができなくなり、場合によっては手術が必要になることをしっかりと理解してもらうことが大切です。 投球中止の時期は、ストレッチなど負荷をかけないリハビリを行っていきます。また、下半身や体幹、肩周囲の柔軟性や筋力強化を行いながら、症状の回復に合わせて徐々に肘周囲の筋力強化、投球動作の確認・改善などを行っていきます。特に内側上顆から起始する前腕の筋肉は外反制動作用に関連することから肘関節の運動療法では重要な筋力強化のポイントとなります。 休むことも練習であることを良く理解してもらい、競技生命を延ばしてあげられるサポ-トが必要です。 治療期間にフォームの修正などの問題を解決していき、再発しないためにどうするべきかを考える時間としてリハビリに取組むことが競技復帰には必要なことです。治療から復帰までのリハビリスケジュールをしっかりと立ててあげましょう。 柔道整復師・鍼灸師 本校柔道整復学科専任教員 川﨑有子先生監修 大谷選手、カッコいいですね~。あの肩から上腕にかけての筋肉バランスが素晴らしい!!と思いながらいつもテレビで観ています。私も柔道整復師と鍼灸師の二刀流で患者様のために日々努力したいと思っています。頑張るぞ~(*^O^*)♡ >>ほかの柔道整復学科コラムはこちら]

-

2021/05/14コラム

2021/05/14コラム- 【浮谷先生コラム第6弾】1964東京オリンピックの思い出

-

こんにちは、日本医学柔整鍼灸専門学校です。 浮谷先生コラムも第6弾となりました。 前回東京オリンピックが行われた日付はご存じですか? 答えはタイトルに出てしまっておりますが、今回の浮谷先生コラムのテーマです。 1964東京オリンピックの思い出 皆さんこんにちは。柔道整復学科教員・浮谷です。 今日は1964(昭和39)年の東京オリンピックの話です。 日本医専の専任で東京オリンピックのことを覚えているのはおそらく、私のほかには奥田校長・岸本副校長のお二人ぐらいでしょうか?もう半世紀以上前のことですから、このブログを見ている若い皆さんは生まれていません。知らなくて当然です。 かく言う私も「思い出」とは名ばかり?実際記憶しているのは開会式直前に『聖火リレー』が目の前を通った!ただそれだけなんです。 現在も国内各地から少しずつ「聖火リレー」が始まっていますが、当時も順調に進み、終盤千葉県に入って、いよいよ地元・市川市を通過するまでに至りました。 当時から自宅が国道近くで、周囲も市役所以外は高い建物がなく、二階の窓から聖火ランナーの姿を見るつもりでいました。診療所のスタッフや、お手伝いさんらが直前になってそわそわして「来るわよ、来るわよ!」と言っていたのを覚えています。 やがて沿道に煙がたちこめ、オープンカーと白バイに先導されながら一人のランナーがあっという間に駆け抜けていきました。私はその時誰かに抱っこされたのか、それとも必死に背伸びして窓からのぞいたのか忘れましたが、てっきりそのランナーがマラソンの競技とばかり思っていました。オリンピックはもう始まっているのだと。 当時のランナーが誰だったのかは分かりません。現在みたいにタレントや有名人は走らなかったと思います。 1964年当時、幼稚園生だった私は大会の競技は知りません。おそらく毎晩放送された(当時は白黒テレビの)スポーツ番組とかオリンピック・ハイライトを家族で観ていたと思います。当時の記録ではあの期間、どの放送局もオリンピック一色だったようです。 一年たって小学生になり、今は無き「市川東宝」で従兄弟たちと『東京オリンピック』記録映画を観ました。思えば映画館なるものに行ったのはあれが初めてだったかもしれません。 市川(崑)監督の話題作だったらしく場内満席で立ち見でした。それまでテレビの白黒画面しか知らなかった私は大スクリーンでしかもカラーの映像に圧倒されました! マラソンのアベベや、惜しくも3位に終わった円谷幸吉、重量挙げの三宅義信や体操のチャフラフスカの姿を目にしたのはこの時だったと思います。アベベはエチオピア、チャフラフスカがチェコスロバキア出身ということもこの時記憶しました。 そして忘れてならないのが音楽、そう古関裕而さん作曲の開会式・入場行進曲です。あのマーチも記録映画で知りました。 小学校では私の時代、45分授業で午前中は4限でした。2限目と3限目の休み時間は「業間体操」と言って全校生徒が校庭に集まってラジオ体操をしました。 その時の集合を知らせる楽曲が何と古関さんの東京オリンピックマーチだったのです。 小学校卒業まであの曲は私にとっては「業間体操」のテーマ曲でした。 歳を重ねると昔のことばかり思い出しますが、最後に一言、「東京オリンピック」映画を観に行ったと記しましたが、実はもう一つの併映作品の方がメインだったのです。 その作品とは・・・ジャーン‼ 『三大怪獣・地球最大の決戦』でした。こちらも立ち見でした。 オリンピック映画のアベベや東洋の魔女も感動しましたが、何たって小学生の自分はゴジラ・モスラ・ラドンそしてキングギドラですよ! (若い皆さんへ、この時代まだウルトラマンは誕生していません。念のため。) 現在も私の書斎には三大怪獣+キングギドラがミニチュアで陣取っています。 オリンピックの思い出が最後は怪獣映画になってしまいました。 当時の流行語から 「 こりゃまた失礼いたしました‼ 」 (監修/浮谷英邦先生:歯科医師・介護支援専門員) >>柔道整復学科コラムはこちらから]

-

2021/05/07コラム

2021/05/07コラム- 【片橋先生コラム・第6弾】ワクチンのはじまり

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 片橋先生によるコラム・第6弾です♪ ワクチンのはじまり みなさん、こんにちは。柔道整復学科専任教員の片橋です。 春うらうらと~、お元気でしょうか。 暖かくなって一気に夏日と思ったら、寒くなって、強風、乾燥、雨とコロコロ変わる気候に体がなかなかついていけません。季節の変わり目、無理せず穏やかに過ごしたいものですね。 新型コロナウイルスのワクチン接種が日本でも始まりましたね。 欧米では昨年から行われていて、感染者数が大幅に減った国もあります。 ワクチンは感染症に対する薬の一種ですが、病気になる前に摂取して体の中に免疫力をつけてその病気にかかるのを防ぐ、あるいは軽症に抑えるものです。 体には、病原体が入ってくると抗体(こうたい)という物質をつくり出して攻撃する力があります。このしくみを免疫といいます。一度抗体ができれば同じ病気にかからなくなります。 ワクチンの開発は18世紀の終わりです。 エドワード・ジェンナー(Edward Jenner 1749~1823)というイギリスの医学者が痘瘡 (天然痘)のワクチン接種を成功させました。 痘瘡は非常に感染力の強い天然痘ウイルスにより引き起こされる致死性の高い病気で、世界中で流行していました。感染すると高熱がでて、体中に膿疱ができます。治った場合も醜い発疹の跡が残りました。 ジェンナーは、牛の乳搾りを職業にしていた患者から、「牛痘(ウシがかかる天然痘)にかかった人は、天然痘にはかからない」という話を聞きました。そして、この力を利用した「種痘(しゅとう)」という予防法を考えました。 痘瘡は紀元前から恐れられていた病気のため、「一度かかるとかからない」または「軽く済む」ことは経験としてわかっていました。何とか軽くかかって命を守ろうという試みが世界中で行われてきたのですが、上手い方法はまだありませんでした。 このことはジェンナーももちろん知っていて、乳搾りの話から、痘瘡ほど危険ではない牛痘にかかった人の膿を、まだ痘瘡にかかっていない人に注射して痘瘡の抗体をつくる方法を思いついたのです。彼は研究と実験の末、種痘を完成させました。 このワクチンの効果は確かだったので、急速に世界へ広がっていきました。 種痘の完成にはジェンナーの気づき、アイディア、努力とともに、師であったジョン・ハンターのアドバイスの影響も大きかったそうです。 “Do not think, but try. Be patient, be accurate!” (考えるな、とにかく試してみるんだ。辛抱づよく、そして正確に。) (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員) >>柔道整復学科の過去のコラムはこちらから >>本校の資料を請求する場合はこちらから >>オープンキャンパスや説明会についてはこちらから]

-

2021/04/23コラム

2021/04/23コラム- 川崎先生コラム 第6弾「資格取得の不安を解消し、あなたの笑顔が輝く日々を…」

-

柔道整復師、鍼灸師は国家資格で投薬や外科的治療を行わず自然治癒力を最大限に活かした治療法として、先進医療に代わる代替医療として世界でも注目されています。古来より受け継がれてきた柔道整復術や鍼灸技術は魅力ある伝統技術です。魅力ある仕事だけどメリットやデメリットはどんなことがあるのか?資格を目指すうえで知っておきたいこともありますよね。今回は、メリット・デメリットを含め前向きに資格を目指せるようなお話をしたいと思います。 経験が自信に 資格取得後の柔道整復師・鍼灸師の仕事や将来に対して不安を持っている人は多くいます。それは、学校で学んだ知識が経験不足から臨床現場で求められる応用技術や経験と一致しないからなのだと思います。学校では卒業後に施術者として活躍できるように知識と技術を学びます。しかし、実際に患者さんから信頼を得て自分で治せるようになるまで何年か研修をして経験を積み重ねる必要があります。柔道整復師はケガに対して整復や固定、痛みに対するアプローチを行い鍼灸師は症状に対して鍼や灸を施します。患者さんの体に直接触れて施術していく仕事ですので、心を癒やすことも含めて施術者として責任があり決して楽な道のりではありません。自分の得意分野を確立し専門性を高めていけば、不安が自信に変わり必要とされる人材として職業の安定に繋がるのではないでしょうか。 柔道整復師・鍼灸師の活躍の場 柔道整復師・鍼灸師が活躍できる勤務先は様々な分野にあり需要性は高まっています。代表的な就職先は接骨院・鍼灸接骨院・鍼灸院・整形外科・介護福祉・スポーツトレーナー・健康スポーツジム・独立開業・美容関連などです。自分の得意分野があると可能性は広がり選択肢も増えます。柔道整復師と鍼灸師のW資格を持つことで治療の幅は広がり施術方法も工夫ができ、きめ細かいケアができます。W資格は就職の強みになり充実した仕事ができます。 どちらも独立開業が認められている職業なので経営者として自分の理想の仕事ができ、生涯現役で何歳になっても働き続けることができます。ただし、技術以外に患者さんのニーズをしっかり捉える力、経営能力も必要とされ大変な一面があります。患者集客率が上がれば収入も増えますが、安定的に経営を続けるには保険診療に頼らず専門性を磨き、競争に勝つだけの「選ばれる柔道整復師・鍼灸師」になることに努力は必要です。 また、セカンドキャリアで資格を目指す方も多く、就職については年齢的不安を持つ方がいます。しかし、この業界は年齢ではなく本人の意欲や技術が重要視されます。技術を確立するまでには時間が必要となりますが不安になる必要はありません。 やりがいと魅力 個々の患者さんとの関わりが深く、地域代替医療の一つとして社会貢献できるとても魅力ある仕事です。医師以外に外傷の整復や処置ができるのは柔道整復師で、体に鍼を刺すことができるのは鍼灸師です。信頼関係を築きながら自分で患者さんを診て個々の症状に対してオーダーメイドの施術をしていく部分では、責任も大きいですがやりがいがあります。患者さんが元気に回復したらとても嬉しいし感謝される仕事に魅力を感じます。どんなに辛くても患者さんに「先生、ありがとう。良くなったよ。」と言われると「努力して良かった!頑張って良かった!」と感じ、辛いことなど忘れてしまいます。スキルアップしていくことで任される仕事も増え更にやりがいに繋がっていきます。 辛いこと・悩み 私が一番つらいな~と感じることは体力です。柔道整復師として働いていると身体を使う仕事が中心で1日中動いています。そして場合によっては診療時間が長くなることもあります。しかし、患者さんの前では痛くてもしんどくても辛い姿は見せられません。いつも健康な姿で臨床の現場に立つことは大切で、体調が良いと感覚も鋭くなり良い施術をすることができます。体調不良で注意力が散漫になると医療事故に繋がることもあります。気を引き締めて自分の体調を整えることも仕事と言えます。 その他職場で多いのはクレームや人間関係の悩みです。臨床現場ではチームワークが大切で患者さんの為にみんなが協力し合ってお互いを尊重し合い業務をこなす必要があります。柔軟に他人の意見を聞き、助け合って仕事ができる人であって欲しいと感じます。 クレームについては信頼関係の構築が上手くできない場合に起こります。患者さんひとり一人に関わる仕事ですのでコミュニケーション能力が求められます。きちんとした説明と理解を得られなければ施術にも影響がでます。苦手な方は研修期間に克服していく努力をしていきましょう。クレームは精神的負担がとても大きいですが、自己成長する為に必要な事と考えて前向きに努力して欲しいと思います。 あなたはどんな医療人になりたいですか?どんな分野で活躍したいですか?なりたい自分と向き合える学校選びや就職先選びも大切です。また経験を積み重ねるうちに次の目標や身につけたい技術も変わってきます。 メリット・デメリットも関係なく頑張り次第で未来を切り開くことができます。輝く未来へ一歩踏み出しましょう。 柔道整復師・鍼灸師 本校柔道整復学科専任教員 川﨑有子先生監修 最近疲れているねと言われています。確かに目の下のクマが気になります。整復技術のスペシャリストの横山先生が気遣って差し入れをしてくれました。職場での励まし合いは何よりの薬です。また頑張ろう(*^O^*)!! >>ほかの柔道整復学科コラムはこちら]

-

2021/04/16コラム

2021/04/16コラム- 【浮谷先生コラム第5弾】皆さんへのエール

-

こんにちは、日本医学柔整鍼灸専門学校です。 浮谷先生コラムも第5弾となりました。 早く浮谷先生コラムが上がらないかなと待ち望んでいた卒業生、在校生。 お待たせしました。 【浮谷先生コラム第5弾】皆さんへのエール こんにちは。柔道整復学科専任教員・浮谷です。 4月になりました。 新入生の皆さんご入学おめでとうございます! こころから「エール」をおくります。 すでに皆さんは入学式やオリエンテーションも終えて柔道整復学科、鍼灸学科 それぞれの授業がスタートされていると思います。 あいにく新型コロナウイルスの影響で、今年度も昨年に引き続きリモート・オンライン 授業が多いですが、新たな学校生活はいかがでしょうか? さて、4月は新入生、在校生ともに新たな科目や実習、そして新たな講師の先生と出会う 時期でもあります。 先日は夜間部2年生の病理学(科目名は「病気の成り立ち」)最初の授業がリモートで行われました。ご担当は非常勤講師のY先生です。私もオンラインで共同ホスト、つまり 受信サポート・連絡役で加わらせていただきました。 オンライン方式では設定環境その他の状況により、授業される先生も、受信する学生さんも思わぬハプニングに遭遇することがありますが、この日は事前の準備もあり大きな混乱もなくスムーズに進みました。 Y先生初回講義お疲れ様でした。なかなか興味深い授業でした。 ありがとうございました。 新年度最初の授業では大抵、どの先生も科目ガイダンスと共に自己紹介をされます。 オンライン授業の利点のひとつは、私ども教員も他の先生のプロフィールや授業方式を知る機会が持てることです。 昨年のコロナ蔓延時にも多くの先生の授業を拝見しましたが、大変参考になりました。 この日のY先生の授業で特筆すべきは講義内容もさることながら、オープニングの自己紹介で、先生の若かりし日のお写真を拝見できたことです。なかなかのイケメンでした!(過去形でごめんなさい) これは貴重です!夜間部2年生の皆さんはラッキーでした。まだ授業が始まったばかりですので、これからも各学年・各クラス、楽しいサプライズがあるかもしれません。 最後に:本来は「続・あごの話」でコラムを考えていましたが、「皆さんへのエール」に変えさせていただきました。あごの話はいずれまた。 「エール」で思い出すのは昨年、NHKで放送された朝の連続テレビ小説。作曲家・古関裕而さんのドラマでした。 観た人は少ないかもしれませんが、主題歌「星影のエール」は毎日流れて、ついに大晦日、紅白歌合戦にも登場しました。 私はドラマは途中から、紅白は本当に久しぶりで観ましたが、あの主題歌を歌ったGReeeeNというグループ、皆さんご存じでしたか? 東日本大震災から立ち直る人々の映像と共に感動の場面でした。 そういえばどこかで噂は耳にしていましたが、彼らは全員現役の歯科医だったのですね。驚きました。彼らの歌が番組のテーマ曲だったとは! 昨今の若手の歯科医は多才な人が多いです。彼らにもエールを送ります。 (監修/浮谷英邦先生:歯科医師・介護支援専門員) >>柔道整復学科コラムはこちらから]