-

2022/11/30コラム

2022/11/30コラム- 川﨑先生コラム 第30弾「海外スポーツトレーナーはどんな資格を持っているの」

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 川﨑先生コラムの第30弾をお届けいたします! 海外スポーツトレーナーはどんな資格を持っているの サッカーワールドカップが始まりました。 世界各チームが素晴らしいプレイをして選手一人一人に魅了されますね。 個人的にはフランスのエムバペのファンです。俊足と体幹バランスの良さがステキ☆彡☆彡 選手が最高のパフォーマンスをすることによりチームの勝利へと繋がっていきますが、選手を支えている多くのメディカルスタッフやスポーツトレーナーの「陰の立役者」の存在は欠かせません。 選手に寄り添いながら精神的サポートからコンディショニング、栄養面に至るまで、選手が必要とする能力を分析し、弱点を強化して結果を出していくところに一番やりがいを感じるそうです。 また、責任も大きく指導したトレーニング方法が間違っていれば、選手のパフォーマンスに重大な影響を与えてしまい更にはチームにも影響が出ます。 そういったことから常に選手とのコミュニケーションが重要で、思いやりを持って相手のことを考えられるトレーナーが必要とされています。 各国のスポーツトレーナーが持つ資格 海外で活躍するスポーツトレーナーになるためにどのような資格を持っているのか?というと、海外スポーツトレーナーとして資格が必要とされるのはアメリカだけで、それ以外の国では特に資格は必要ありません。 「へー!!意外だな~!」と思った方が多いと思います。 日本でもトレーナーとして必要な資格はなく、専門の国家試験はありません。 しかし、スポーツ現場ではコンディショニングケア以外に、医師に代わって外傷に対処できる人材が求められます。 そういった現状から、柔道整復師・鍼灸師・理学療法士などの養成施設を卒業して国家資格を取得している人が多く、その資格を基盤にして単身で海外に渡りフリーで経験を積み重ねて活躍している人がほとんどです。 最近では、アメリカに海外留学をして世界で通用する資格を取得し、帰国後に即戦力としてプロチームやスポーツ団体、フィットネス業界で働く人も少なくありません。 どの国で活動するのかによって異なりますが、資格を取得することは知識と技術の証明であり高い信頼につながるので取得しておくことは必要です。 海外スポーツトレーナーとして働くには アメリカでは、スポーツトレーナーのことを「アスレティックトレーナー」といい、その地位は高く発展しています。 世界各国で活躍するスポーツトレーナーが持つ資格に、「NATA-ATC(アスレティックトレーナー)」があります。 全米アスレティック・トレーナーズ協会(NATA)認定資格でアメリカでは、准医療従事者として認定されている国家資格の一つです。 スポーツ現場のアスレティックトレーナーになるなら必須の資格と言われています。 NATA-ATCを取得することによりプロスポーツ界でトレーナーとして活躍することが可能となります。 NATA-ATC(アスレティックトレーナー)を取得するには アメリカ国内や世界で活躍するNATA-ATCは約7000人以上、日本人では約170名います。 野球のMLB、バスケットのNBAなどグローバルな舞台で活躍したい人が目指す資格ですが、簡単に取得できるものではありません。 まず、NATA認定の大学(大学院)に入学し、学校での授業(卒業までに700~800時間)を受け、チームに帯同して実習を重ね経験を積んでいきます。 当然ながら授業は英語なので高い語学力も必要です。 そして卒業してから、①傷害・疾病の予防と健康維持、②臨床評価とその診断方法、③応急処置と救急処置、④治療的な介入の手順、⑤医療管理と職務上の責任について、これら5つの項目の試験に合格する必要があります。 海外で就職する 有名な所ほどスポーツトレーナーを公募している団体はほとんどありません。 なので、就職するためには実績や人脈が必要となります。 雇用についても現地の人材が優先に選ばれることもあり、運よく就職できても就労ビザの期間が切れると契約満了とされたり、労働許可の再申請が認められるまで仕事ができなくなります。 その他、海外で活躍する選手と契約して定期的に海外へ行く方法もあります。 現地の選手も一緒に治療ができればチーム契約までの可能性が広がります。 いろいろなことを含めるとスポーツトレーナーとして活躍することは狭き門なのですね。 求められるスポーツトレーナー スポーツトレーナーは、基礎医学知識やトレーニング理論、スポーツ科学、体調管理の専門知識とテーピング、ストレッチ、救命救急法について実践的な技術と知識が必要です。 最先端の情報を収集し、自らのスキルや知識を常に磨こうと努力できる人、選手の性格や精神的な部分まで考慮して総合的に判断ができ的確な対応ができる人、選手や監督、コーチ、ドクターとコミュニケーションがしっかり構築できる人が必要とされます。 高いコミュニケーション能力を持つ人は、選手の心と体に安心感を与えチームに信頼されます。 選手とチームのことを第一に考え観察眼に長けていて、気配りができ考えを読み取れる人こそ成功できる秘訣でもあります。 我が強い性格の人は向いていない仕事と言えます。 日本医専に海外研修があります。 当校の海外研修は、スポーツの本場アメリカで最先端のスポーツトレーナーを学べる他校では経験できないプログラムがあります。 テニスの錦織選手を輩出したIMGアカデミーをはじめ、NFLのスタジアム、全米テニス協会などで研修を受けることができます。 UCF(セントラルフロリダ大学)では実際にアメリカの学生が受けているカスタマイズした講義を受講し、テーピング、救急法なども実践形式で学ぶことができます。 IMGアカデミーでは、世界一の施設で行われるユースからプロレベルまでのトレーニングを学習します。 さらに、アメリカで活躍する日本人トレーナーから話を聞く機会があり一流の世界を感じることができます。 興味があったらオープンキャンパスに遊びに来て下さいね!(#^.^#)! 柔道整復師・鍼灸師 本校柔道整復学科 専任教員 川﨑有子 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの柔道整復学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>資料請求はこちら]

-

2022/11/28コラム

2022/11/28コラム- 【片橋先生コラム・第29弾】~敬語使えていますか?~

-

日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 お待たせしました! 片橋先生によるコラム・第29弾! ~敬語使えていますか?~ みなさん、こんにちは。日本医専柔道整復学科専任教員の片橋です。 11月も後半に入り、寒くなりましたね。 クリスマスツリーが飾られて、年末もみえてきました。 2022年も残りわずかですね。 お元気でお過ごしでしょうか。 さて、みなさん、敬語を使う機会はありますか? 家族や友人など親密な人以外との人間関係をスムーズにするために、丁寧な言葉使いをすることは一昔前より多いのかなーと個人的には思っています。 部活の先輩やアルバイト先のスタッフ、職場の同僚、お客様、お店、知らない人など使う機会は多いですよね。 接骨院でも患者様に接する時に敬語を使いますよね。 患者様と接する時の敬語が正しいかどうか、ご存知ですか? 丁寧な言葉を使うようにしたら、なんだか周りくどい表現になっちゃった、とか聞いたことがあるから使っているけどこれ合ってんの~?とか。 私は結構あやふやで使っていましたよ(;’∀’) ちょっと共有しますね。 「お名前を頂戴(ちょうだい)してもよろしいでしょうか」 きっと言われたことありますよね?丁寧に名前を聞かれている気はします。 が、正しくは・・・ ◎「お名前を伺ってもよろしいでしょうか」 聞く→伺う になるんですね。 「以上のご注文でよろしかったでしょうか」 一昔前は聞いたことありませんでした。 ◎「以上のご注文でよろしいでしょうか」 シンプルにこれでよいのですね。 長い方が丁寧な気がして、帰って間違った表現になっていることが割とあります。 「お預かりした上着のほうになります」 これも最近の流行り?ですね。 ◎「お預かりした上着になります」 「ほう」は方向を表す言葉ですね。長くしなくて大丈夫 「こちらがお釣りになります」 ◎「こちらがお釣りです」または「こちらがお釣りでございます」 余分にくっつけないのが正解 「お会計をさせていただきます」 よく聞くフレーズですね。間違っているんですね。 ◎「お会計をいたします」 「了解しました」 何がいけないの? ◎「承知しました」 敬語ではないため、目上の人には適さないです。 いかがでしたか? きっと間違って使っていたフレーズがありますよね? 間違っているけれど頻繁に使われているものもありますよね。 実は、敬語も時代と共に変化していくそうです。 言葉は使ってなんぼ、生きものですね。 (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員) 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの柔道整復学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>資料請求はこちら]

-

2022/11/11コラム

2022/11/11コラム- 【山中先生コラム・第5弾】~むくみ~

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 山中先生によるコラム・第5弾! むくみ みなさんは、むくみ(浮腫)の対策をどのように行なっていますか? むくみと言っても、局所に出たり全身に出たりとさまざまです。 原因として、運動不足や疲労、お酒を飲んだ次の日や塩分の多い食事をした次の日にむくむ方等様々です。 対策として、運動をして汗をかいたり足をさする等、皆さんが普段行っているものがあると思いますが、そこにツボをプラスで取り入れてみませんか? 今回ご紹介するのは、『水分穴(すいぶん)』です。 臍の上親指1本分上にあります。 固くなっていたり、冷えている、ペコっとへこんでいる時などは浮腫みやすい状態です。 固い時はほぐすように、冷たい時やへこんでいる時は温める事をオススメします。 身体の真ん中にあるツボになりますので、顔のむくみから脚のむくみまで対応することができますよ。 毎日の体調管理に使えるツボとなりますので、是非使用してみてください。 日々の積み重ねで、むくみを取り除いていきましょう。 担当教員:山中 直樹先生(本校柔道整復学科 専任教員) 鍼灸師・柔道整復師 あん摩マッサージ指圧師 整膚師師範 山中先生は本校TikTokでも活躍中✨ <<定期的に開催されるペヤングチャレンジの様子はこちら>> 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの柔道整復学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>資料請求はこちら]

-

2022/11/04コラム

2022/11/04コラム- 川﨑先生コラム 第29弾「生活体力を高めよう!!」

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 川﨑先生コラムの第29弾をお届けいたします! 生活体力を高めよう!! みなさん、「生活体力」が衰えていませんか? これから寒くなり外出が減って、活動量が益々低下する季節です。 運動が健康増進・病気の予防に有効であることは知られています。 体力=激しい運動=苦痛と思いがちですが、運動をして翌日まで疲れが残ってしまえば健康法とは言えません。 心身に余裕を残し楽しいと思うような気持ちが大切です。 歳をとっても活き活きと輝けるように、日々のわずかな時間でも身体を動かすことが重要です。 また、身体を動かすことで心も健やかになっていきます。 これからの未来に向けて「生活体力」を高めていきませんか。 私たち柔道整復師は機能訓練指導員として高齢者の寝たきり予防や、中高年層の生活習慣病予防を目的とした機能訓練やエクササイズを指導し、健康長寿のサポートをしています。 生活体力とは 生活体力とは、毎日健康に心身ともに元気で自立した生活を送るために必要な体力のことです。 身の回りのことや、ほとんど家にこもっていては、日常生活に必要な体力は身につきません。 中年期の生活体力は、自分の仕事をこなし能力を発揮できる体力とスポーツ活動にも積極的に参加する体力を兼ね備える必要があります。 高年期の生活体力は医療の手助けを必要とせず身の回りのことを自分でこなす体力、健康増進のための運動や、趣味、社会との繋がりを自ら意欲的に関わっていくための体力が必要です。 コミュニケーションの場を多く作ることも健康に必要な要素です。 必要な運動は年代層によって変わってきます。 生活体力を維持し向上していくためには、日々の運動を継続的に行って活動力を高めることが必要となります。 生活体力の減少と老化現象 生活体力の減少=「老化現象」と言えるのではないでしょうか。 老化とは、加齢に伴う身体の生理的機能の低下です。 人間の身体は常に快適な状態に保つように維持し働いています。 それが加齢にともなって機能が衰えていきます。 機能が衰える原因は、外的ストレスや免疫機能の低下など様々な説があります。 視力の低下、髪が白くなる、皮膚のシワやシミ、歯がもろくなる、関節に痛みが出る、記憶力の低下などは加齢にともなって誰でも起こる生理的機能の低下で病気ではありません。 死の4重奏といわれる肥満・高血圧・高脂血症・高血糖によるものは死に直結する危険因子でこれらは病的老化です。 これは加齢以外に、喫煙、アルコール多飲、栄養バランス、運動不足などの影響を大きく受け、動脈硬化によるや心疾患、脳血管疾患、糖尿病を引き起こします。 生理的老化は「歳だから」と諦めてしまうことも多いと思います。 病的老化は死に直結するものでとても怖いですね。 老化を防ぐ方法は、生活体力を向上させて、免疫機能を向上させていくことが一番です。 日々の運動で得られる効果 定期的に運動することで以下の効果が得られます。 ♦ 心肺機能の改善(血圧の降下) ♦ 筋力の増大 ♦ 骨粗鬆症の軽減 ♦ 基礎代謝の増加 ♦ 老化予防 ♦ 免疫力の活性化(疾病予防) ♦ 生活習慣病の予防と改善 ♦ 認知症予防 運動計画を立てよう 人間の身体は運動を継続することにより、器官や機能が必ず改善する効果があります。 個人の持つ身体能力を上回る刺激を与えないとその効果は少ないです。 しかし、負荷の高い運動は避けるべきです。 高齢になるほど疲労回復が遅れますので、軽い強度の運動をゆっくりとしたペースで行うことが大切です。 加齢による生理機能や運動機能の低下は個人差があります。 性別・年齢・体力・病気の有無、今までの運動経験など考慮した運動計画を立てましょう。 柔道整復師・鍼灸師 本校柔道整復学科 専任教員 川﨑有子 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの柔道整復学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>資料請求はこちら]

-

2022/10/28コラム

2022/10/28コラム- 【片橋先生コラム・第28弾】~認定実技審査~

-

日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 お待たせしました! 片橋先生によるコラム・第28弾! 認定実技審査 みなさん、こんにちは。柔道整復学科専任教員の片橋です。 2022年も10月末になり、急に涼しくなりましたね。 私は今週コートを着始めました。 「涼しい」と言ったら、 学生に「寒い!」と笑われました。 セーターを着ている学生も見かけました。 お元気でしょうか。 柔道整復師養専門学校では3年の秋に実技試験があり、日本医専は今週が本番! 今までに2回模擬試験を行い、形になってきたのを感じました。 なんだかんだと試験当日には間に合わせてきて、うれしく思っています。 この実技試験は認定実技審査といい、それぞれの学校に外部の審査員が来て行われます。 審査の内容は整復と固定の実技と柔道実技の大きくは2本立てです。 ここ数年は、コロナウイルス感染予防の観点から、特別に略式で実施していました。 今年は感染状況が落ち着いてきたため、ほぼ通常の形式に戻しての実施です。 それぞれの項目は事前に決められていて練習することができるのですが、この項目の数がなかなか多くて・・・ 審査会場内で受審者である学生自身がカードを選んで決まります。 緊張の一瞬です。 固定の実技では写真のような固定具を選ぶのも審査の一部です。 試験のために覚えることはたくさんありますが、これを乗り越えると大きく成長しています。 今までの練習の成果を本番でもきっと出してくれると信じています。 目標はこの後の3月の国家試験合格! ハードルを乗り越えて次のステージへと階段を昇って行こう。 (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員) 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの柔道整復学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>資料請求はこちら]

-

2022/10/21コラム

2022/10/21コラム- 【山中先生コラム・第4弾】~免疫力アップ~

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 山中先生によるコラム・第4弾! 免疫力アップ 季節の変わり目。皆さんはどのように過ごされていますか? 寒い日もあれば、暖かい日もあると体調を管理するのが難しいですよね。 「体調管理に運動をする、食事に気を配る、睡眠時間をしっかりとる等」、皆様それぞれ工夫されていることと思います。 そんな生活の中に、取り入れていただきたいツボ(施術POINT)をいくつかご紹介いたします。 普段から刺激がしやすい場所をですので、是非やってみてください。 ツボ(施術POINT) 『足三里(あしさんり)』からご紹介します。 万病に効くツボと知られています。 聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。胃腸の働きを整えることで腸管から免疫力をアップさせる働きがあります。 実は、結核予防に使用している国もあるんですよ。 場所は、膝のお皿(膝蓋骨)から指4本下で、スネの骨(脛骨)の外側にあります。 2つ目に『百会(ひゃくえ)』をご紹介します。 頭のてっぺんにあり、自律神経の調節などにも使用しますが気の働きを整える作用のあるツボになります。 最後に『中府(ちゅうふ)』をご紹介します。こちらも手の太陰肺経に属するツボになります。 場所は、鎖骨の外側で指2本分下のへこんだ場所にあります。 喘息や風邪を引いた際に、咳でお困りの方にもおすすめの場所となります。 胃腸の働きや気の巡り、血液の循環を改善する。 また、肺(呼吸器)の働きを高めることで免疫力を高めることが期待できます。 皆様の体調管理に是非役立てていただければと思います。 担当教員:山中 直樹先生(本校柔道整復学科 専任教員) 鍼灸師・柔道整復師 あん摩マッサージ指圧師 整膚師師範 山中先生は本校TikTokでも活躍中✨ <<定期的に開催されるペヤングチャレンジの様子はこちら>> 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの柔道整復学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>資料請求はこちら]

-

2022/10/14コラム

2022/10/14コラム- 川﨑先生コラム 第28弾「スポーツを楽しもう!★アキレス腱炎に注意!」

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 川﨑先生コラムの第28弾をお届けいたします! スポーツを楽しもう!★アキレス腱炎に注意! スポーツの秋ですね。運動するには適した季節になりました。 夏の季節に運動をしていない方が、急に運動を始めて様々な障害を起こし接骨院に来院される方が多くなりました。 最も多いのは足の障害です。 特にアキレス腱周囲の痛みや足底筋の痛みを引き起こす方が多いです。 スポーツを始める前に、コンディショニングを整えて自分の身体を運動に適した状態にすることが大切です。 週末だけスポーツを楽しむ方は要注意です。 アキレス腱とは アキレス腱は足関節の後ろにある身体の中で最も大きく強い腱です。 ふくらはぎの筋肉(腓腹筋・ヒラメ筋)とかかとの骨(踵骨)を繋いでいます。 かかとの上部に太い腱を触れることができます。 ふくらはぎの筋肉が収縮すると、アキレス腱が踵骨を引っ張る働きをしてジャンプや走る、つま先立ちの動きができるようになります。 アキレス腱を覆っているパラテノンという膜が、炎症を起こさないように腱の滑走性を助けています。 アキレス腱炎(アキレス腱周囲炎)とは アキレス腱炎は、ランニングやトレーニングにより発症します。 足関節の曲げ伸ばしをすることでアキレス腱周囲が繰返し引っ張られます。この動作の過度の繰返しにより負荷がかかり炎症が起きます。 炎症が起こる場所は、踵の部分(アキレス腱付着部)とアキレス腱の中央部分(アキレス腱が少しくびれている部分)の2カ所です。 かかとの後ろやふくらはぎの下部が痛い、また、つま先立ちや動き出しの時にかかとが痛いなどの症状はアキレス腱に炎症が起きている可能性があります。 走ることが多い方に多くみられますが、歳をとるにつれて柔軟性が低下し弱くなるため40歳~50歳以上になると日常生活の動きによって炎症を起こすこともあり、場合によってはアキレス腱の断裂を起こすこともあります。 10歳前後の子供の場合、セーバー病というアキレス腱が付く踵の骨の骨端症という疾患があります。 まだ完全に骨になっていない部分の炎症または血流障害による壊死が起きて成長障害につながる可能性があるため注意する必要があります。 通常は運動制限により症状は改善し、予後は良好です。 こんな人は要注意 普段運動をしない 運動をしている人で運動の強度や時間を増やした 骨盤の歪みなど体幹バランスが悪い 扁平足(足底のアーチが少ない)や外反足(かかとの骨が内側に倒れて外側に向いている状態) 不適切な靴を履いている(靴のすり減りやサイズ、硬い素材) 十分なウォーミングアップ不足 身体の柔軟性がない 疲労の蓄積 アキレス腱炎の治療 アキレス腱炎を発症するとなかなか痛みが改善せず、重症の場合は半年~1年という長期にわたるケースもあります。 軽症であれば2週間程度の安静により改善します。 炎症の初期は、アイシングと安静が重要です。 症状が軽減してきたら足関節の機能の改善やふくらはぎの柔軟性改善、物理療法(超音波治療、体外衝撃波治療、高周波などの電気療法)を行っていきます。 また、テーピングやインソールなどを用いてアキレス腱への負荷を軽減していきます。 医療機関では、ヒアルロン酸やステロイド注射を行うことがあります。 ヒアルロン酸は痛みを抑える効果は少なく、ステロイドは炎症を抑えるには効果的です。 しかし、アキレス腱にステロイド注射を数回行うと腱が弱くなり、アキレス腱断裂につながることがあります。 まずは、保存療法で改善をしていくことをお勧めします。 その他に、アキレス腱炎がなかなか治らない原因の一つに、アキレス腱の中に正常では見られない余計な血管が増殖することが考えられます。 人の身体は繰返しの負荷で血管が増殖するように働きます。 また、血管と神経は一緒に増殖するため、血管が増殖すると神経線維も増えます。 この働きが、痛みが長期になる原因と考えられます。 アキレス腱の問題だけでなく炎症を引き起こす原因を見つけてアプローチをしていく必要があります。 アキレス腱炎にならないために、日頃からストレッチを十分に行いましょう。 ふくらはぎや太ももの柔軟性が向上すればアキレス腱への負荷が軽減できます。 楽しく運動を続けるには、自分の身体をよく知ることです。 また、段階を踏んで計画を立てて実施することも必要です。 痛みは身体の信号です。 痛みを感じたら自分の運動能力よりも負荷がかかっていると思って下さい。 柔道整復師・鍼灸師 本校柔道整復学科 専任教員 川﨑有子 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの柔道整復学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>資料請求はこちら]

-

2022/10/07その他

2022/10/07その他- 【片橋先生コラム・第27弾】~初心~

-

日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 お待たせしました! 片橋先生によるコラム・第27弾! 初心 こんにちは。 柔道整復学科専任教員の片橋です。 あっという間に10月。 残暑?のような気候ですね。 お元気でしょうか。 日本医専では、1年生からカリキュラムが変わっています。 4期制だったのが前期後期の2期制になりました。 9月に前期の期末試験が終わりました。 初めての期末試験、緊張したかもしれませんが、がんばって合格点を目指していましたよ。 期末試験後の週は特別講義がありました。 私、その授業の一部に参加しました。 おじゃましたのは日本医専の卒業生であり、スキーのオリンピック帯同トレーナーもされている藤原先生。 スキーの日本代表の活躍はご存じですよね。 銀メダルを獲得していました! しかし、藤原先生の、目標はその上。 そう、金メダル獲得です。 銀メダルで満足してはいないのです。 藤原先生の授業では、前期の学習範囲を基礎にして、体の見方をしていました。 学習したことと、医療やスポーツの現場での実際を結びつける、これがなかなかできていない。 これらを結びつけるために必要なこと それは・・・「考える」こと ————自分の頭で考え続けなさい。 という強い、メッセージのもと、学生たちはお互いの体の状態を確認しました。 入学して半年経って、骨の名前や場所、筋肉の名前と場所を知って、正常な状態がわかる。 そこから何がおかしいのか問題なのかを探る。 貴重な気づきのヒントになりました。 そして、授業の最後に将来どのようになりたいのかを一人ずつ発表!! 初心を思い出しながら、加えて半年間の授業を受けて考えがどのように変わったのか・・・ ・接骨院に努めながら、トレーナー活動をしたい ・開業をしたい ・頼りにされる施術者になりたい ・海外のバスケットボールチームトレーナーになりたい ・介護の分野で活躍したい ・ダンサーのケアをしたい 一人一人が自分の言葉で、しっかりと今後の自分について語ってくれました。全員ですよ。 普段はちょっとふざけちゃったり、ちゃかしちゃったりする人も、おとなしくてあまり自分を発信するタイプでない人も、それぞれの思いをクラスに伝えていました。素晴らしいことです。 藤原先生からは、今の思いを胸に目標に向かっていくことと、夢を徐々に具体的にしていくようにとアドバイスがありました。 22年度後半、気持ちを新たに進んでくれそうです。 (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員) 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの柔道整復学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>資料請求はこちら]

-

2022/09/30コラム

2022/09/30コラム- 川﨑先生コラム 第27弾「柔道整復師 骨折を治す!」

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 川﨑先生コラムの第27弾をお届けいたします! 柔道整復師 骨折を治す! 柔道整復師は、外傷(骨折・脱臼・打撲・捻挫等)に対して回復を図るための治療を行うことがお仕事です。 医師以外に柔道整復師でなければ仕事として行ってはいけないという独占的業務でもあります。 骨折の治療なんかできるの?と不安に思うかも知れませんが、大丈夫!! もちろん経験も必要ですが日本医学柔整鍼灸専門学校は、卒業後に活躍できる柔道整復師の育成を教育基本としています。 だから、通常カリキュラム以外にも「ゼミ」があり実技を多く学ぶ時間を設けており、教科書以外の実践的な治療法を学ぶことができます。 骨折・脱臼の治療を行うためには 骨折、脱臼の治療を行う上で厳守するべき柔道整復師法という法律があります。 柔道整復師が骨折、脱臼を継続的に治療するためには、患者様が医師の診察を受けて医師から同意を得る必要があります。 同意の方法は口頭または書面でもよいですが、一番良いのは書面です。 ただし、応急処置を行う場合は必要ありません。 接骨院に患者様が来院した場合、柔道整復師は患者様の苦痛を取り除き、患部を悪化させないための応急処置をして医師に診察依頼をします。 同意を得られたら施術録に同意を得た旨を記載し、療養費(健康保険申請)を行う際にも申請書の摘要欄に同意年月日・病院名・担当医師名の項目の記載が義務づけられています。 骨折・脱臼治療の同意は、健康保険の取扱に関わらず労災・自費診療(トレーナー活動等)・交通事故の施術でも必要となっています。 自費施術でも同意なしでは治療ができないことは認識しておくべきことです。 第5中手骨骨幹部骨折をご紹介 キックボクシングの選手で、試合で負傷した症例です。 中手骨骨幹部骨折とは、手の甲にあたる部分の骨折です。 来院した時はパンパンに腫れて手が丸くなっていました。 骨折部分が斜めや螺旋状に亀裂が入ることが多く、回旋転位(捻じれた状態)を残すとオーバーラッピングフィンガーといって、指を曲げたときに隣接している指と交叉してしまう機能障害を残してしまうため整復(骨折を正常な位置に戻す)と固定管理が重要です。 画像は、初診時のレントゲン写真とレントゲンをシェーマ(絵図)したものです。 シェーマとはカルテを記載するときに利用する身体部位の絵図のことで、症状の内容を記事だけでなく絵図と一緒に残すことで視覚的に情報が伝わりやすくなります。 経過ごとにシェーマを作成して、カルテに残していき患者様の治癒過程を管理していきます。 シェーマを描くのは時間がかかり大変な作業ですが、患者様の状態を把握することができ、治癒~予後の予測まで考えていくことができるので必要な作業だと思っています。 経験だけでなく、こうした地道な作業が患者様の治療を行う上で自分の力になっていきます。 固定については、アルミ副子固定を5週間継続し、その後、仮骨(新しくできた骨組織)が形成され安定している状態であれば固定を変更していきます。 まだ、仮骨形成されても弱い骨なので、さらに隣接指と一緒にプライトンという材料を使用して局所固定を継続しました。 長期にわたる固定になりましたが、最終的に機能障害もなく治癒しました。 我慢強く治療を続けてくれた患者様に感謝しています。 患者様から温かいお言葉を頂き、「治療を続けられたのは、毎日、手を拭いて包帯を取り換えて清潔にしてくれたおかげです。」と言っておりました。 いつも「治療以外に大切なことがある。」ということを患者様から勉強させて頂いています。 骨折の治療をしている間は、毎日、固定は大丈夫か?痛みが出ていないか?と気にして落ち着きません。 しかし、治った時は嬉しくてその経験が自信に繋がっていきます。 治療を行うには、自信も必要ですが不安感も必要です。 不安感が慎重さを忘れず医療事故を防ぐ要素として働きます。 初心を忘れずこれからも、患者様と信頼を築けるように頑張っていきたいと思います。 柔道整復師・鍼灸師 本校柔道整復学科 専任教員 川﨑有子 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの柔道整復学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>資料請求はこちら]

-

2022/09/29授業見学

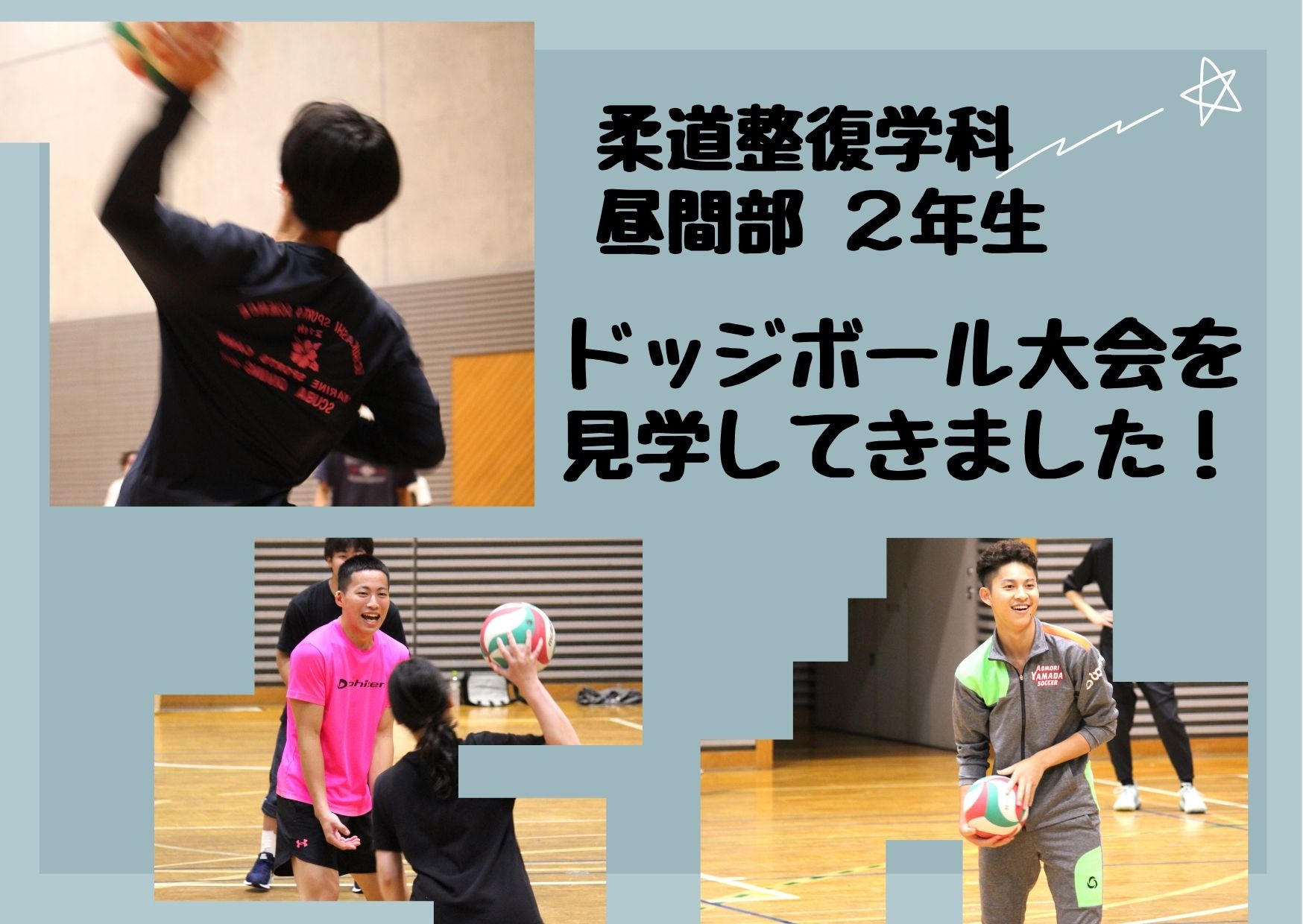

2022/09/29授業見学- 【授業レポート】ドッジボール大会を見学してきました!

-

こんにちは。 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です! 柔道整復学科 昼間部 2年生の授業を取材しました! 今回の授業では『ドッジボール大会』を開催🏐 まずはケガをしないように準備運動から! 「どこの筋肉、関節を動かしていきましょう!」としっかり復習しながらやっていきます💪 準備運動が終わったら3チームに分かれて、はじめに普通のドッジボールがスタート!! みなさんの笑顔が輝いていますね✨ 1周したら次は右足首にテーピングを巻いていきます🧻 もう慣れたものでみなさんスイスイ巻いていてびっくりしました! 一人ひとり先生がしっかりチェックしていきます👀 第2ラウンドは全員が足首にテーピングを巻いた状態でドッジボールをして、 テーピングしている時としていない時の違いを実際に体感してみました! 第2ラウンドは先生も一緒に参加してドッジボールをしていきます🏐 みなさんの楽しそうな表情を見てこちらも笑顔になりました♪ 最後にチームの順位発表🥇 誰もケガすることなく終えることができました! 先生も学生のみなさんもお疲れ様でしたー! >>過去の授業体験レポートはこちら 毎週末のオープンキャンパスでは、柔道整復学科/鍼灸学科の体験授業が受けられます! <<日本医専のイベント情報はこちら>> <<日本医専の資料請求はこちら>>]

- お問い合わせ

- info@nihonisen.ac.jp

- 03-3208-7741 平日 9:00 - 21:30

- LINEで問い合わせる