ハワイ研修2025レポート第二弾!

日本医専、柔道整復学科の森下です。

今回初めて実施したハワイ研修四日間の二日目の様子をお伝えします。

ハワイ研修二日目 午前 前半

ハワイ研修二日目は、大きく分けて午前と午後でテーマが分かれています。

午前:「アスレティックトレーナー研修(講義・見学/実技)」

午後:「Fascia(ファシア)について(講義)」

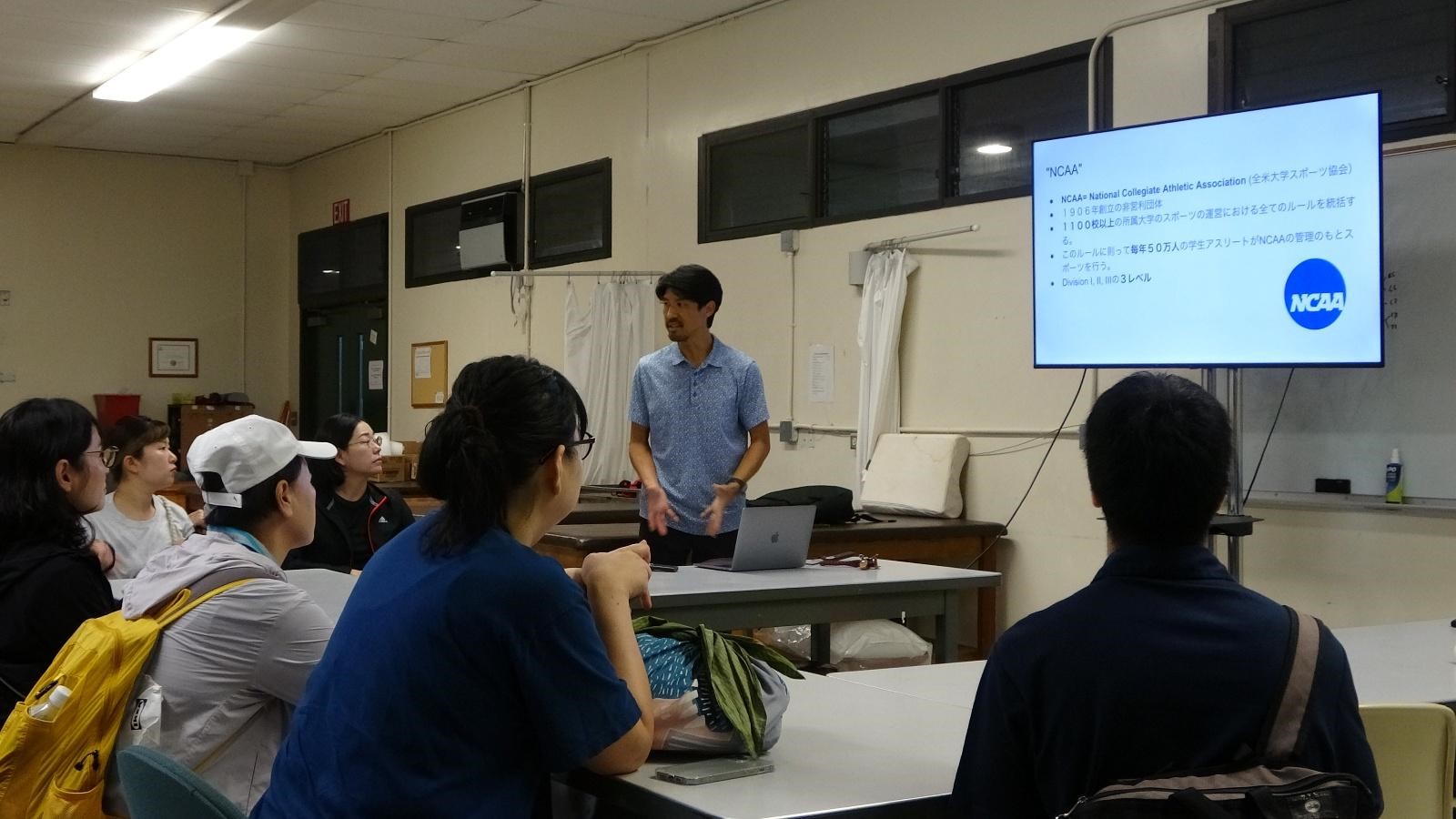

午前中の前半はアスレティックトレーナー(以下、AT)研修として、大庭先生からアメリカの大学スポーツについて学びました。

アメリカの大学スポーツは約毎年数百億円規模のビジネスであり、その統括組織であるNCAA(全米大学体育協会)のルールについても詳しく教えていただきました。

NCAAの公平性を重視するルールには、選手が学業とスポーツを両立し、誰もが公平に活躍できるための仕組みとなっていました。

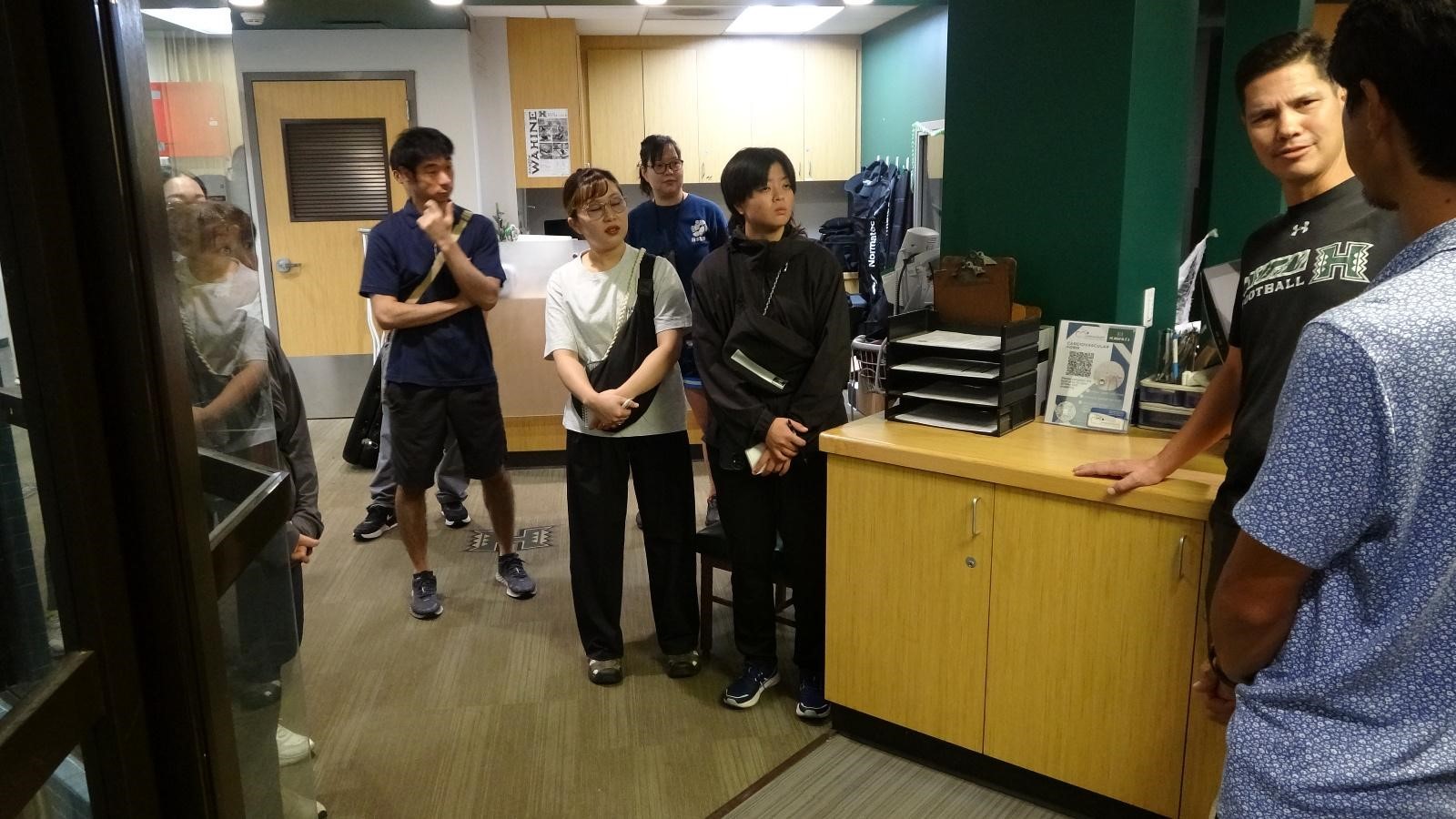

その後施設見学の途中、ハワイ大学アメリカンフットボールチーフトレーナーのブライアンさんより、アスレティックトレーナー(以下、AT)の具体的な仕事内容について教えていただきました。

さらに、特別にリハビリルームを見学させていただきました。私たちの様々な質問にも丁寧に対応していただきました。「どんなケガが多いですか」という研修生からの質問に対しては「足首の捻挫は多いが、今年に限っては肩の怪我(肩鎖関節の怪我)が多いんだよね」と教えてくださいました。

ブライアンさん、アメリカ本土への遠征直前の大変お忙しい中、様々なお話をありがとうございました。最後に皆さんで記念撮影することができました!

その後、大庭先生にハワイ大学の各施設をご案内していただきましたが、どこもかしこもビックスケールで驚きの連続でした。

大庭先生、朝早くからご案内いただきましてありがとうございました。

ハワイ研修二日目 午前 後半

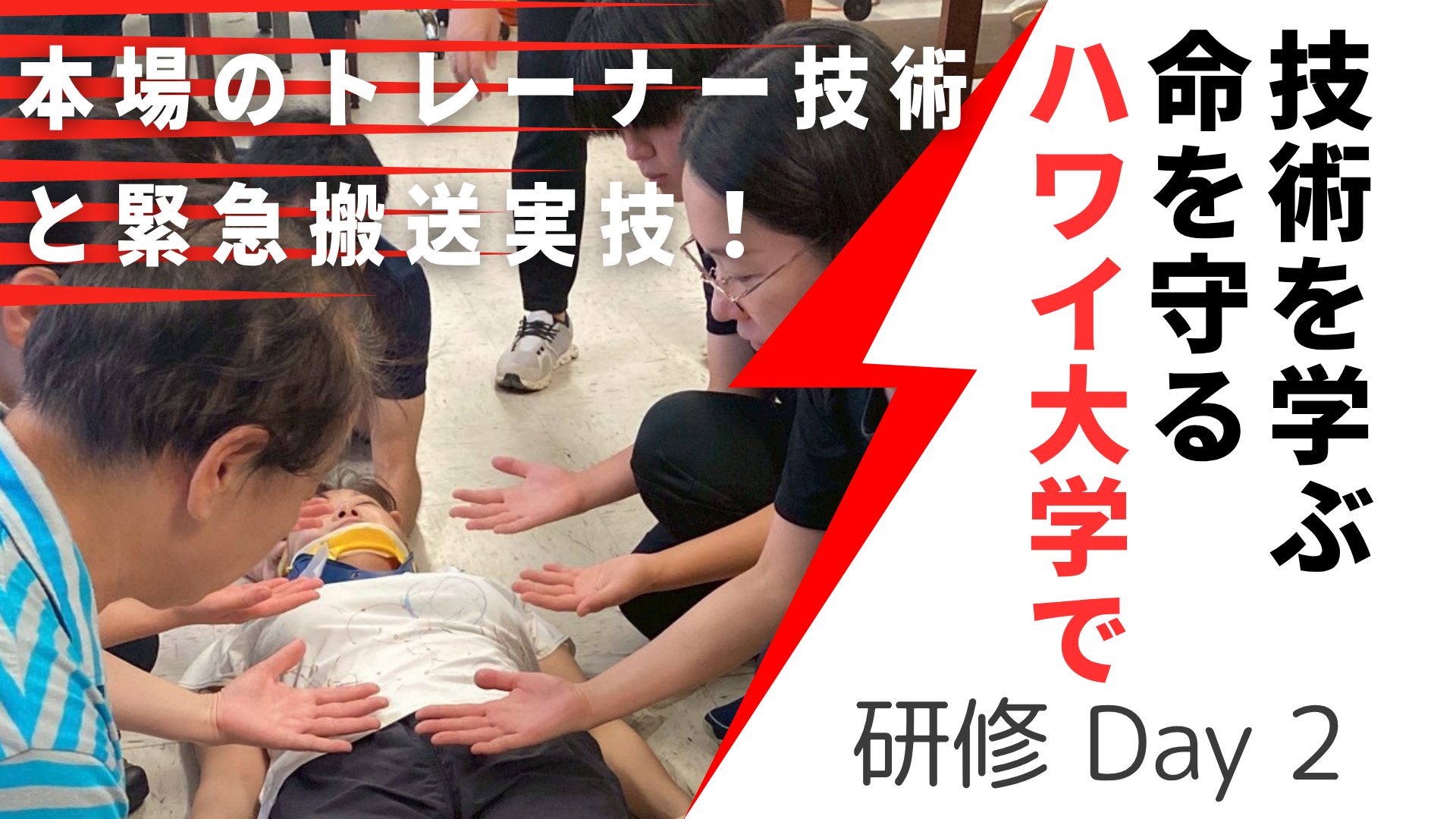

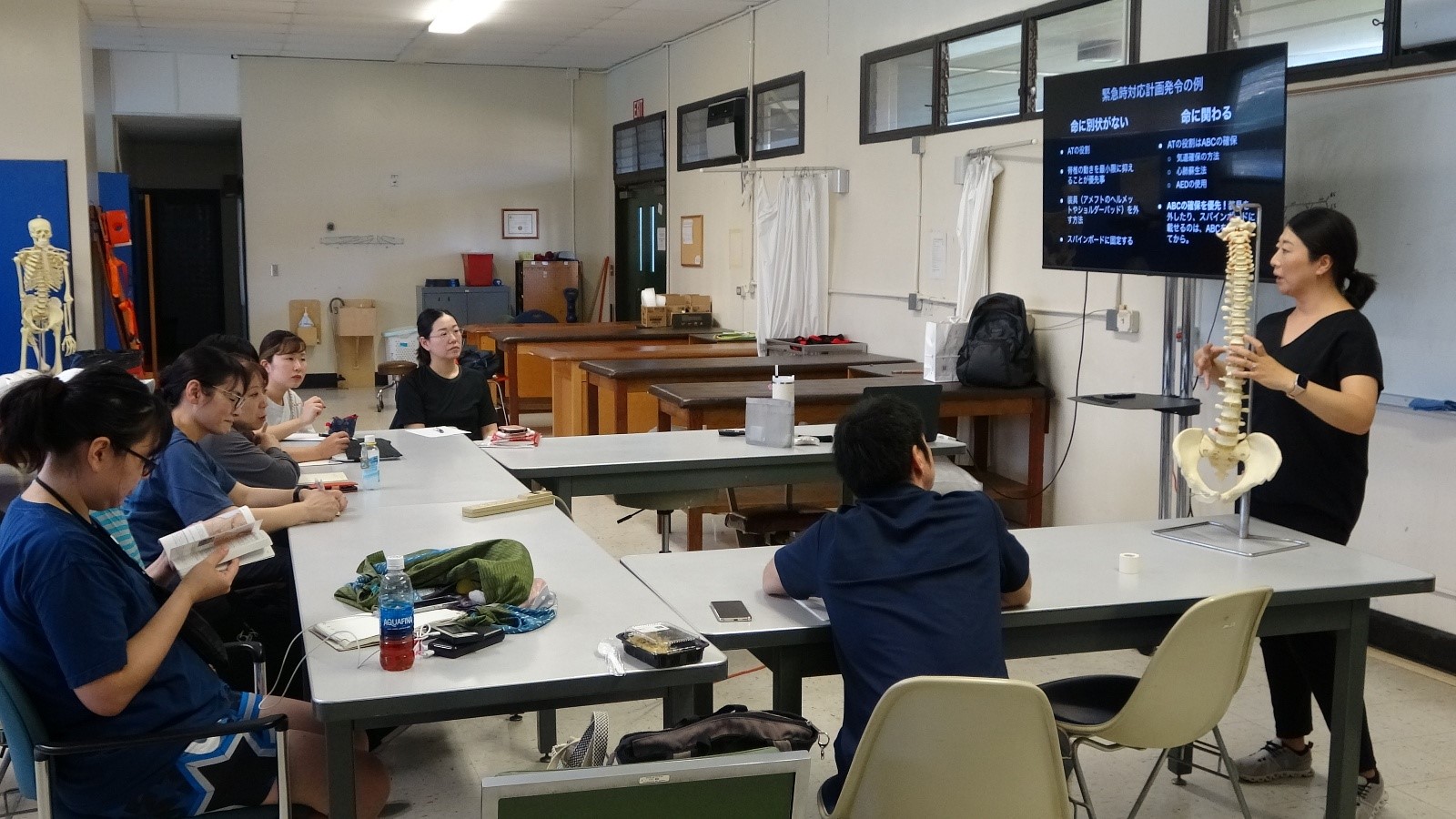

研修二日目の二つ目のプログラムは「脊椎損傷選手に対する病院搬送前処置」がテーマでした。

ハワイ大学の白幡先生にご担当いただきました。先生はアスレティックトレーナーとしての現場経験が豊富で、その講義は実践的で大変素晴らしい内容でした。脊椎損傷が疑われる選手のフィールドでの搬送前処置は、選手生命や命に関わる極めて重要なものです。講義と実技を通して、緊張感の中にも学びの多い時間となりました。

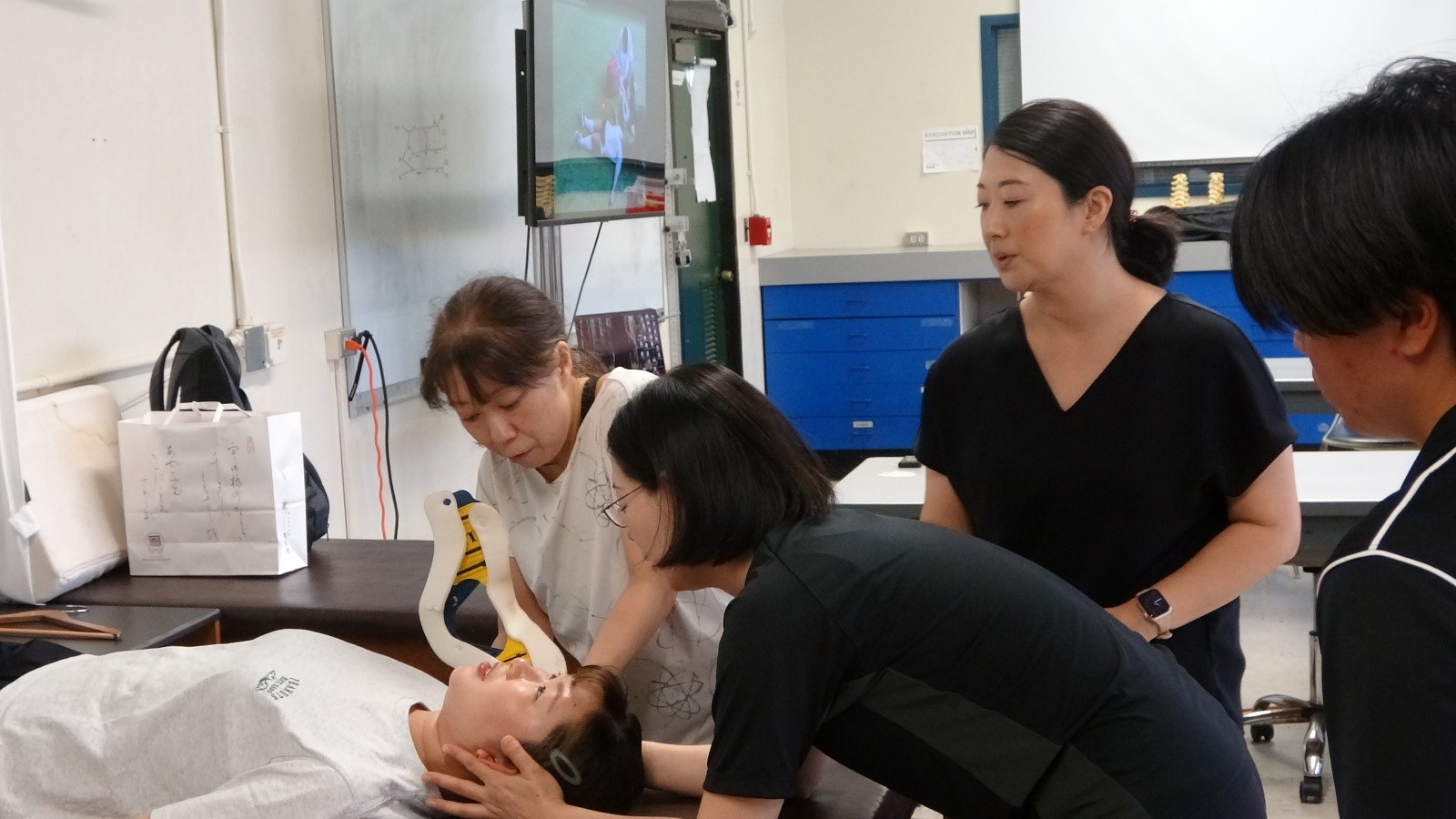

実技:頭頚部を動かさずに搬送する技術

フィールドで脊椎損傷が疑われる選手に遭遇した場合、頭頚部を動かさずに担架に乗せる技術が選手の予後を大きく左右します。この重要な搬送技術を学ぶ実技が開始されました。最初に、頭頚部を固定するためのネックブレース(頸椎カラー)の正確な装着に取り組みました。この装着には細かな技術とコツが求められます。現場で培われたそのコツを、余すどころ無く教えてくださいました。

次に、選手を安全に担架に乗せるためのチームワークと搬送技術のコツを学びました。ここで何より重要なことは、緊急事態を事前に想定し、細部にわたる対応手順(誰がリーダーとなって指示し、何処に誰ば位置して、それぞれがどこを支えるのか等)を決めておき、それを訓練しておくことでした。そうすることで現場で遭遇した際、速やかに確実な対応できるようになります。

一度で担架に乗り切らなかった選手を慎重に乗せていきます。これもリーダー役の指示のもと動きます。

脊椎・脊髄損傷が疑われるアメリカンフットボール選手を病院に搬送する際、その選手のヘルメットや上半身のプロテクター等は、搬送前に外さなければいけないことになっているそうです。そこで現場のATは専用工具や電動ドライバーを常に所持しているそうです。これは特殊な装着のヘルメット等を病院側で外すのが難しいからだそうです。

脊椎損傷が疑われる選手の安全な搬送方法は、見た目以上に難しいと実技を通じて参加者の皆さんが痛感しました。理由としては、一人での対応が不可能だからです。事前に複数のトレーナーが役割を分担・共有し、繰り返し練習しておくことが必須になります。

この訓練の積み重ねこそが、緊急時の冷静な対応力に繋がります。緊張感のある実技でしたが、初参加の方も含め、全員が熱心に取り組みました。参加者の皆さん、本日の研修も本当にお疲れ様でした!

ハワイ研修二日目 午後

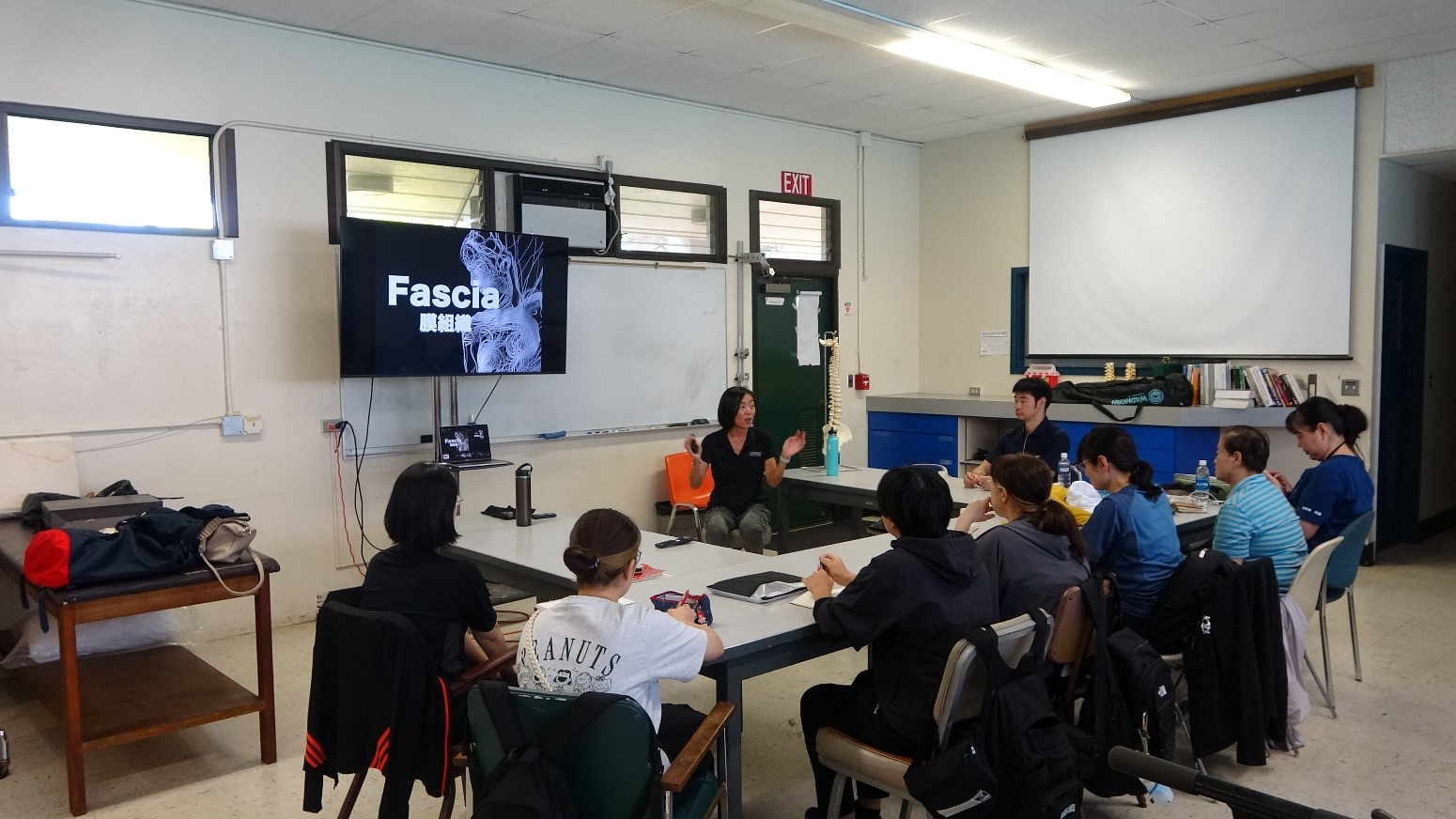

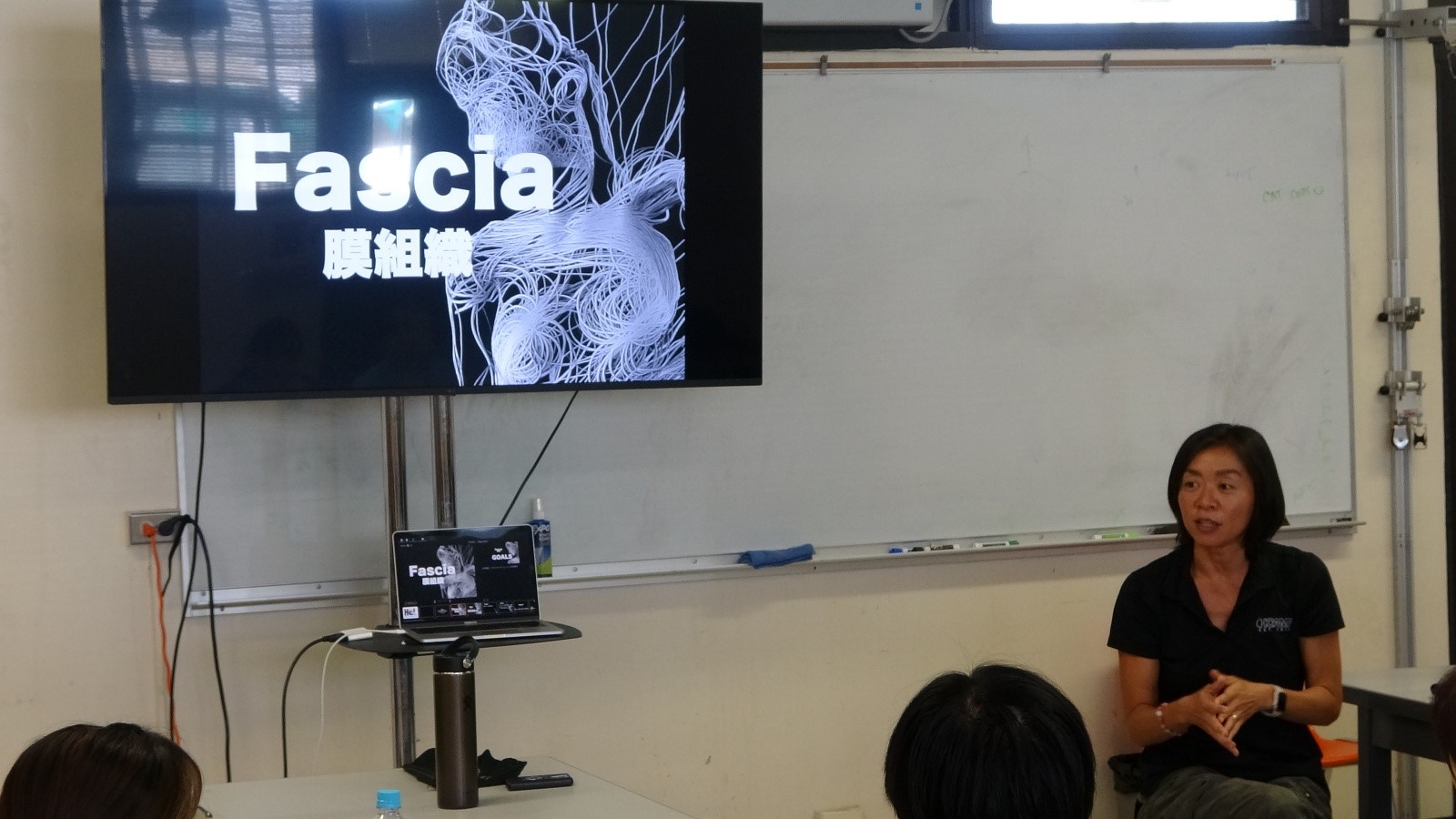

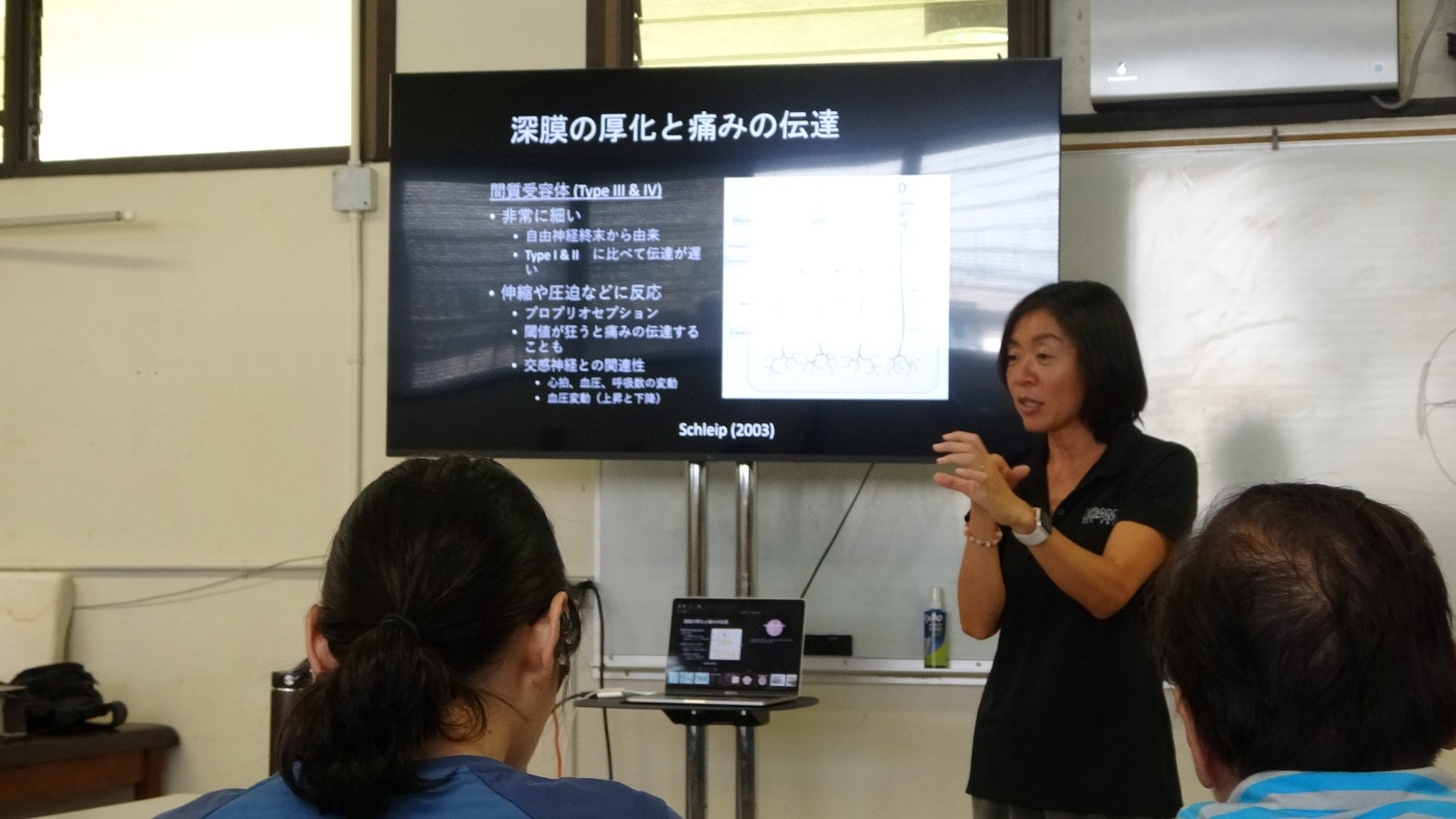

二日目後半の三つ目のプログラムは、「Fascia(ファシア)」がテーマでした。

fasciaの定義は時代と共に変化しているそうですが、今回はハワイ大学の田村先生に、現時点での最新の知見について、また、これまであまり注目されてこなかったfasciaの無限の可能性について、情熱的にお話しいただきました。参加者の皆さんもこれまでの学びや経験と照らし合わせて、頭の中はアクセル全開な様子でした!

最近まで、fasciaは解剖学等において単なる膜として軽視されていました。しかし、その正体や働きを研究し、理解することが、鍼灸師や柔道整復師が人々の健康寿命を延ばすために非常に重要だと感じました。

なぜなら、fasciaを理解することで、慢性的な肩こりや腰痛、五十肩など、様々な運動器の不調の「なぜそうなったのか(根本原因)」を正確に説明できるようになるからです。原因が明確になれば、具体的な解決策(施術方法)が立てやすくなり、再発予防にもつながっていきます。

今回参加した鍼灸学科卒業生は、fasciaを学んでいく中で、これまでの治療経験で体感してきた効果の理由を言語化できそうな所まで近づいていました。最後に先生がディスカッションの時間をつくってくださったのですが、そこで参加者のfasciaに対する関心度が伝わってきました。

今回のハワイ大学での研修プログラムはこれで以上となります。

研修の最後に修了証書を授与していただけたのですが、そこには田村先生が所属される科の学科長(エリン・センテイオ学科長)が駆けつけてくださり、参加者一人一人に直接授与してくださいました。学科長、大変お忙しい中、誠にありがとうございました。

最後に田村先生を囲んで集合写真を撮りました。

田村先生、fasciaをテーマに興味深い講義をありがとうございました。

研修はまだ続きます。

初日の様子は▷ハワイ大学医学部 解剖実習研修