-

2021/06/03授業見学

2021/06/03授業見学- 【授業レポート】柔道整復学科の実技授業を見学してきました!

-

こんにちは。 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 柔道整復学科 昼間部 2年生の実技授業を見学させていただきました! 担当は遠畑先生です。 今回の授業は【薬指の中手骨の整復法】でした! 最初に先生が骨の折れ方や整復法を説明していきます。 説明の後は3人1組で早速実践練習! 「施術者役」と「助手役」、「患者役」に分かれて整復法を練習していきます。 学生同士が教えあったり、遠畑先生が1グループ1グループ丁寧に教えていき、後半には完璧とまではいきませんがスムーズに巻けるようになっていました! これからもどんどん練習して、どんどん上手になっていってください! 真剣に、けれども楽しそうに進んだ実技授業でした!! >>過去の授業体験レポートはこちら 毎週末のオープンキャンパスでは、柔道整復学科/鍼灸学科の体験授業が受けられます! <<日本医専のイベント情報はこちら>> <<日本医専の資料請求はこちら>>]

-

2021/05/31コラム

2021/05/31コラム- 【木下先生コラム】スイマーに起こりやすい「水泳肩」とは?

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 柔道整復学科 専任教員の木下先生によるコラムです! スイマーに起こりやすい疾患、「水泳肩」はどのようにして起こるのか? また、その予防法をご紹介します。 「水泳肩」とは クロールやバタフライを泳ぐときは、腕の運動によって多くの推進力を生み出しています。 例えば、クロールの腕の動きは、水から抜いた腕を前へ運び、ふたたび水中へ入れることを繰り返す運動です(肩関節の動きとしては、前へ運んだ腕が入水前にくるんと内側に回転します) この動作を繰り返し行うと、肩甲骨に付いている靭帯や腱などが、関節の一部とこすれ合うことがあります。 このこすれ合うことが繰り返し起こると腱への血液循環が悪くなり、少しずつその部位が肥厚(分厚くなること)し、摩擦が強くなります。 その結果、肩に痛みがでたり、音がなったりする疾患を「水泳肩」と呼びます。 「水泳肩」の予防法 フォームの改善が効果的です。 ①入水時に母指側から入水するのではなく、小指側から入れるようにすることで、肩の内側への回転をおさえるように泳ぐ。 ②きれいな水中姿勢を保てるように、体幹のローリングを見直す。 ③呼吸をする側を変更する。 などは有効な予防法です。 ※前提として、肩甲骨周りの筋肉の柔軟性や、手首の柔らかさにも注意が必要です。 「人生100年」という現在、健康増進に効果的な水泳を行うことで、いつまでも若々しく年を重ねていけるように頑張っていきましょう。 (監修/木下美聡先生:柔道整復師 日本大学水泳部オフィシャルトレーナー) >>柔道整復学科の過去のコラムはこちらから >>本校の資料を請求する場合はこちらから >>オープンキャンパスや説明会についてはこちらから]

-

2021/05/28コラム

2021/05/28コラム- 【片橋先生コラム・第7弾】腱鞘炎になったら…

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 片橋先生によるコラム・第7弾です♪ 腱鞘炎(けんしょうえん)になったら… みなさん、こんにちは。柔道整復学科専任教員の片橋です。 今年は梅雨入りが早いそうで、すでに雨の日が多くなっていますね。 暑いような、寒いような体感です。 お元気でしょうか。 筋肉は腱(けん)になって骨についています。 腱は場所によって腱鞘(けんしょう)というトンネルを通ります。 手や足の指を動かす筋肉の腱は長く、外れないように止めてあるのです。 手を仕事やスポーツ、作業でよく使うと腱鞘と腱がすれて、炎症を起こします。 腱鞘や腱が腫れて膨らんだり、傷ついて痛みが出たりします。 そして、腱鞘のトンネルを腱がスムーズに通れなくなると、指の動きが悪くなり、引っかかってガクンとバネのように動くこともあります。 手の甲側の親指の付け根で起こる「ドケルバン病(狭窄性腱鞘炎)」や手のひら側の指の付け根で起こる「ばね指(弾発指)」があります。 接骨院や整骨院に来院される方の中には、腱鞘炎の方が割合多くいらっしゃいます。 聞いたことがある方が多いのではないでしょうか。 あるいは、なったことがあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。 腱鞘炎は指の使い過ぎで起こります。 例えば、 ・パソコンのキーボードやマウスなどでの反復的な操作 ・スマートフォンの長時間の操作 ・ピアノなど指を多く使う楽器の演奏 ・グリップやボールなどを握るようなスポーツ ・家事やパートの作業で手をよく使う などが原因となります。 また、更年期の女性や妊産婦に多いことが知られていて、女性ホルモンの分泌に関連すると考えられています。 糖尿病、リウマチ、腎臓病で透析をしているなど基礎疾患がある方にも発生しやすいです。 実は私もなったことがあります。ドケルバン病です。 出産して10ヵ月ほどしてからです。女性ホルモンの関係もあるのでしょうが、やはり使い過ぎだと思います。 育児休暇を終え、職場に復帰したあとのことです。 離乳食作りで食材を大量にみじん切りにする、子どもを抱っこする、ベビーカーを操作する、洗濯の下洗い、仕事でパソコンの操作をする、など手を酷使していました。 どんどん痛くなって、何をしても痛い状態に。 使い過ぎなのはわかっていて、安静にすればよいのも理解していて、でも使わざるを得ない日々。 試しに近所のクリニックに行ってみました。サポーターを処方されしばらく使用していましたが、残念ながらあまり効果がありません。 親指を使い過ぎているのに親指が動いてしまう形のサポーターでした。 サポーターを諦め、親指が動かないように手首から指先まで包帯で巻いてみました。 するとどうでしょう、随分と痛みが軽減したのです! 包帯は柔道整復の基本です。 その重要性をまさに体感したのでした。 (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員) >>柔道整復学科の過去のコラムはこちらから >>本校の資料を請求する場合はこちらから >>オープンキャンパスや説明会についてはこちらから]

-

2021/05/27授業見学

2021/05/27授業見学- 【授業レポート】柔道整復学科の実技授業を見学してきました!

-

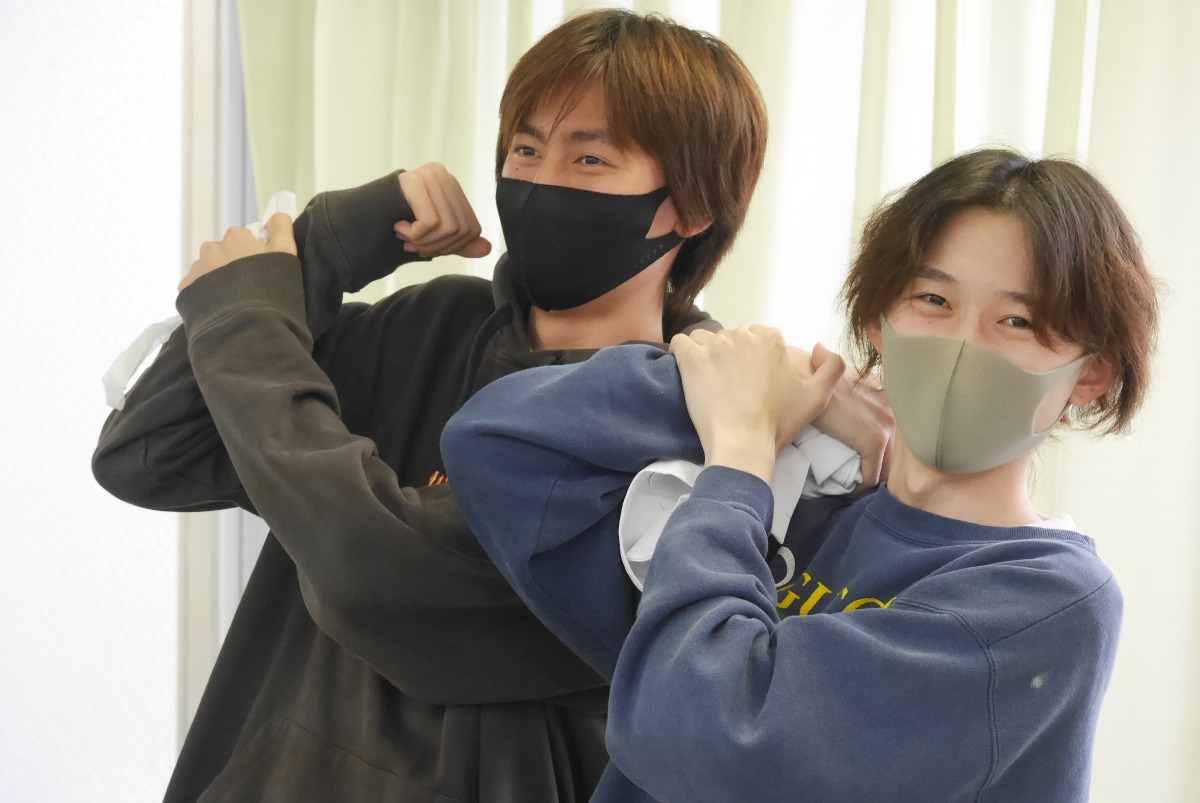

こんにちは。 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 今回は、柔道整復学科 昼間部 3年生の実技授業を見学させていただきました! 担当は専任教員の横山先生です。 本日の授業は【肘の後方脱臼の整復法について】でした! 実技の前に、まずは座学でしっかりと整復法について復習していきます。 不明点は横山先生がすぐに教えてくれますが、生徒同士で相談して解決していくグループもあり、さすが3年生! 実技では、『施術者役』と『助手役』と『患者役』に分かれます。 ただ黙々と施術を進めるのではなく、「自分が今、どういう動作を行っているのか」という事を1つ1つ声に出して進めていきます。 声に出す事で、より頭に入っていきそうですね。 うっかり声に出す事を忘れてしまった施術者役の生徒には、「今、先生は何をしているんですか?」と患者役の生徒がフォローする場面もありました。 最初に座学でしっかりと復習したので、スムーズに実技が進んでいきます。 先生に見守られながら施術を終えると、一気にリラックスした雰囲気に。 授業終わりに、本日の授業で生徒たちが真剣に向き合った「肘」を誇らしげに見せてくれました。 その素敵な笑顔を、早く本当の患者さんに見てもらいたいですね! >>過去の授業体験レポートはこちら 毎週末のオープンキャンパスでは、柔道整復学科/鍼灸学科の体験授業が受けられます! <<日本医専のイベント情報はこちら>> <<日本医専の資料請求はこちら>>]

-

2021/05/21コラム

2021/05/21コラム- 川崎先生コラム 第7弾「柔道整復師が診る野球肘」

-

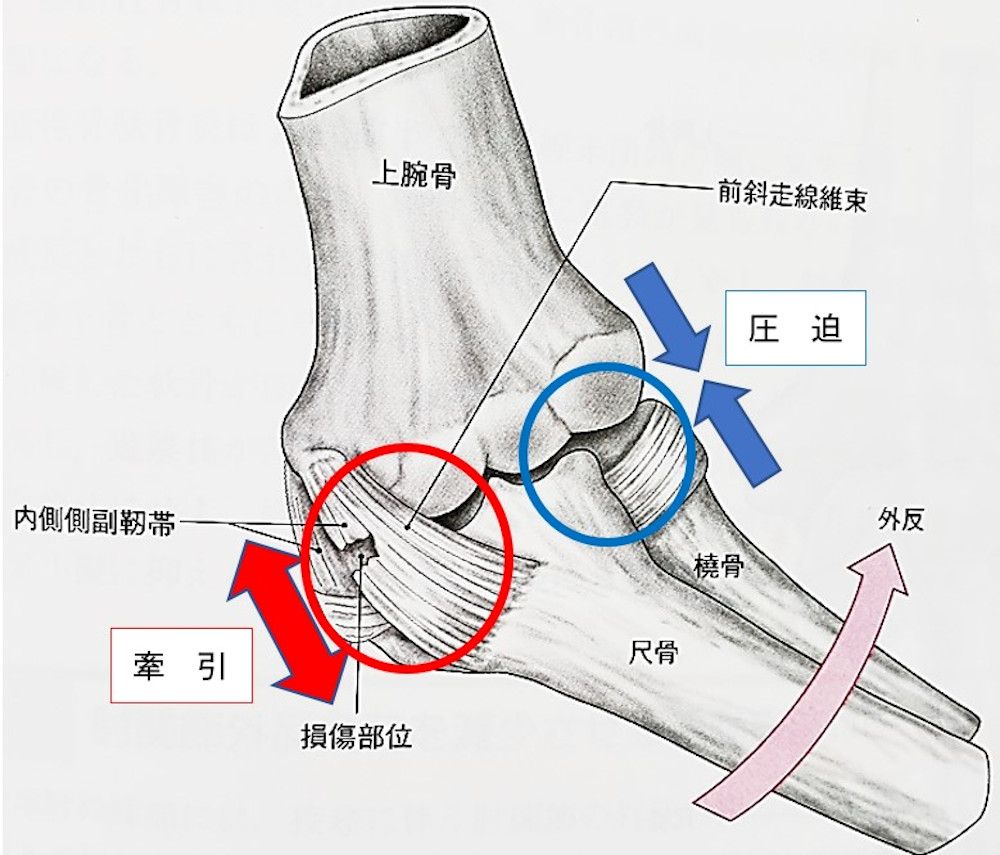

今回はスポーツ障害の一つ、野球肘についてお話し致します。 最近は、MLBのロサンゼルス・エンゼルス所属の大谷翔平選手の話題で盛り上がっていますね。ピッチャーとバッターを両立する二刀流選手として活躍していますが、一時期は肘の怪我でトミー・ジョンソン手術(内側側副靭帯再建術)をうけ、深刻な状態でした。投手としては大打撃で選手生命にも関わってきます。今でも完全とは言われていませんが、ケガを克服して大活躍をしています。その裏では、コーチやチームトレーナーが一丸となって復帰を支えていたそうです。私たち柔道整復師もトレーナーとしてまた治療院などで選手の支えとなり輝けるようにサポートしていく重要な仕事を担っています。 野球肘とは 野球の投球による肘部の障害を総称して野球肘といいます。特に10~16歳の成長期(少年期)に好発し、過度な投球(投球数)や不十分な身体機能、肘関節に負担のかかる投球フォームなど投球に関わる様々な要因により発生します。また、成人と成長期の子供で起きる障害は異なります。特に、成長期の子供の骨や軟骨は弱いため投球動作の繰り返し(オーバーユース)により野球肘が起こりやすくなります。 野球肘の障害の分類 ①内側型:投球のコッキング期(肩関節外転・最大外旋位をとる時期)に、肘の内側部に強い外反力が加わり内側側副靭帯の牽引力で損傷します。内側側副靭帯損傷、内側上顆炎、内側上顆の裂離骨折、骨端線裂離などを発症します。 ②外側型:投球の加速期(最大外転・外旋位からボールが離れるまでの時期)に、肘の内側部に強い外反力と、主に肘の外側部に過度の圧迫が加わり損傷します。10代前半の年齢では離断性骨軟骨炎を発症し、部分的に関節軟骨の一部が軟骨下骨とともに剥がれ落ち、剥がれた軟骨が関節内に遊離体として存在するとロッキングが生じ可動域制限が生じたりします。重傷化すると予後が悪く手術療法となったり長期に治療が必要となることがあります。 ③後方型:フォロースルー期(肩関節最大内旋位をとる時期)に、肘関節が過伸展となり肘関節の後方部分を損傷します。肘関節の後方にインピンジメントが起こり、成長期では肘頭の骨端線閉鎖障害を生じる原因となったり、成人では疲労骨折や上腕三頭筋炎などを発生します。 治療について 野球肘になった場合は、投球動作を中止し、肘へのストレスを欠けないことが最も重要です。保存療法期間は約3ヶ月程度となりますが、1ヶ月程度で軽い投球練習は再開できる場合もあります。骨への損傷が診られなければ初期の段階で安静にすることで改善します。重傷化すると長期に渡って投球動作ができなくなり、場合によっては手術が必要になることをしっかりと理解してもらうことが大切です。 投球中止の時期は、ストレッチなど負荷をかけないリハビリを行っていきます。また、下半身や体幹、肩周囲の柔軟性や筋力強化を行いながら、症状の回復に合わせて徐々に肘周囲の筋力強化、投球動作の確認・改善などを行っていきます。特に内側上顆から起始する前腕の筋肉は外反制動作用に関連することから肘関節の運動療法では重要な筋力強化のポイントとなります。 休むことも練習であることを良く理解してもらい、競技生命を延ばしてあげられるサポ-トが必要です。 治療期間にフォームの修正などの問題を解決していき、再発しないためにどうするべきかを考える時間としてリハビリに取組むことが競技復帰には必要なことです。治療から復帰までのリハビリスケジュールをしっかりと立ててあげましょう。 柔道整復師・鍼灸師 本校柔道整復学科専任教員 川﨑有子先生監修 大谷選手、カッコいいですね~。あの肩から上腕にかけての筋肉バランスが素晴らしい!!と思いながらいつもテレビで観ています。私も柔道整復師と鍼灸師の二刀流で患者様のために日々努力したいと思っています。頑張るぞ~(*^O^*)♡ >>ほかの柔道整復学科コラムはこちら]

-

2021/05/18ゼミ活動

2021/05/18ゼミ活動- 【スポーツゼミ】第2回「足関節のテーピング」

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校・広報担当です。 毎週木曜日は4大柔整ゼミのひとつ、「スポーツゼミ」の日です。 その第2回が開催されました! 【4大柔整ゼミとは?】 ケガゼミ、スポーツゼミ、ヘルスケアゼミ、高齢者ゼミの4分野に分かれて、より専門的な知識を学ぶことができる本校独自の学習制度です。 スポーツゼミでは、主にスポーツトレーナーとして活躍する際必要とされる知識や技術を学びます。 >>詳しくはこちら 今回のスポーツゼミでは「足関節のテーピング」を学びました。 何組かのグループに分かれて2年生が見本を見せて、1年生が教えてもらいながら練習をしていました。 1年生はまだ授業でテーピングを学んでいないので、この今回が入学してはじめてのテーピングです! 最初は巻くのに四苦八苦していましたが、先生や先輩に丁寧に教えてもらい徐々に慣れてきている様子でした。 みなさん真剣に、時には楽しそうにやっている姿が印象的でした!! 本校では、スポーツゼミの見学も行っています。 参加希望の場合は、電話・メール・LINEにてお申し出ください! >>過去のゼミ活動の様子はこちら >>日本医専のスポーツトレーナー教育についてはこちら]

-

2021/05/14コラム

2021/05/14コラム- 【浮谷先生コラム第6弾】1964東京オリンピックの思い出

-

こんにちは、日本医学柔整鍼灸専門学校です。 浮谷先生コラムも第6弾となりました。 前回東京オリンピックが行われた日付はご存じですか? 答えはタイトルに出てしまっておりますが、今回の浮谷先生コラムのテーマです。 1964東京オリンピックの思い出 皆さんこんにちは。柔道整復学科教員・浮谷です。 今日は1964(昭和39)年の東京オリンピックの話です。 日本医専の専任で東京オリンピックのことを覚えているのはおそらく、私のほかには奥田校長・岸本副校長のお二人ぐらいでしょうか?もう半世紀以上前のことですから、このブログを見ている若い皆さんは生まれていません。知らなくて当然です。 かく言う私も「思い出」とは名ばかり?実際記憶しているのは開会式直前に『聖火リレー』が目の前を通った!ただそれだけなんです。 現在も国内各地から少しずつ「聖火リレー」が始まっていますが、当時も順調に進み、終盤千葉県に入って、いよいよ地元・市川市を通過するまでに至りました。 当時から自宅が国道近くで、周囲も市役所以外は高い建物がなく、二階の窓から聖火ランナーの姿を見るつもりでいました。診療所のスタッフや、お手伝いさんらが直前になってそわそわして「来るわよ、来るわよ!」と言っていたのを覚えています。 やがて沿道に煙がたちこめ、オープンカーと白バイに先導されながら一人のランナーがあっという間に駆け抜けていきました。私はその時誰かに抱っこされたのか、それとも必死に背伸びして窓からのぞいたのか忘れましたが、てっきりそのランナーがマラソンの競技とばかり思っていました。オリンピックはもう始まっているのだと。 当時のランナーが誰だったのかは分かりません。現在みたいにタレントや有名人は走らなかったと思います。 1964年当時、幼稚園生だった私は大会の競技は知りません。おそらく毎晩放送された(当時は白黒テレビの)スポーツ番組とかオリンピック・ハイライトを家族で観ていたと思います。当時の記録ではあの期間、どの放送局もオリンピック一色だったようです。 一年たって小学生になり、今は無き「市川東宝」で従兄弟たちと『東京オリンピック』記録映画を観ました。思えば映画館なるものに行ったのはあれが初めてだったかもしれません。 市川(崑)監督の話題作だったらしく場内満席で立ち見でした。それまでテレビの白黒画面しか知らなかった私は大スクリーンでしかもカラーの映像に圧倒されました! マラソンのアベベや、惜しくも3位に終わった円谷幸吉、重量挙げの三宅義信や体操のチャフラフスカの姿を目にしたのはこの時だったと思います。アベベはエチオピア、チャフラフスカがチェコスロバキア出身ということもこの時記憶しました。 そして忘れてならないのが音楽、そう古関裕而さん作曲の開会式・入場行進曲です。あのマーチも記録映画で知りました。 小学校では私の時代、45分授業で午前中は4限でした。2限目と3限目の休み時間は「業間体操」と言って全校生徒が校庭に集まってラジオ体操をしました。 その時の集合を知らせる楽曲が何と古関さんの東京オリンピックマーチだったのです。 小学校卒業まであの曲は私にとっては「業間体操」のテーマ曲でした。 歳を重ねると昔のことばかり思い出しますが、最後に一言、「東京オリンピック」映画を観に行ったと記しましたが、実はもう一つの併映作品の方がメインだったのです。 その作品とは・・・ジャーン‼ 『三大怪獣・地球最大の決戦』でした。こちらも立ち見でした。 オリンピック映画のアベベや東洋の魔女も感動しましたが、何たって小学生の自分はゴジラ・モスラ・ラドンそしてキングギドラですよ! (若い皆さんへ、この時代まだウルトラマンは誕生していません。念のため。) 現在も私の書斎には三大怪獣+キングギドラがミニチュアで陣取っています。 オリンピックの思い出が最後は怪獣映画になってしまいました。 当時の流行語から 「 こりゃまた失礼いたしました‼ 」 (監修/浮谷英邦先生:歯科医師・介護支援専門員) >>柔道整復学科コラムはこちらから]

-

2021/05/10授業見学

2021/05/10授業見学- 【授業レポート】柔道整復学科の授業を見学してきました!

-

こんにちは。 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 今回は、柔道整復学科 昼間部 1年生の授業を見学させていただきました! 担当は専任教員の伊藤先生です。 授業の内容はグループに分かれ話し合い、この1週間で学んだ内容の中で重要と思う用語や症状などを1~10番目まで選び発表するというものでした。 学生たちは事前に個人で重要と思うものをまとめてきているので、グループに分かれてすぐに話し合いが始まりました。 すべてのグループで1~10番目まで黒板に書き終わったら、各グループの発表です! 発表してもらっている中、他の学生たちは真剣に聴きメモしていました。 最後にまとめとして、伊藤先生が大事なところや憶えるコツなどを詳しく説明! 学生同士で話し合う授業だったこともあり、和気あいあいとした授業でした!! >>過去の授業体験レポートはこちら 毎週末のオープンキャンパスでは、柔道整復学科/鍼灸学科の体験授業が受けられます! <<日本医専のイベント情報はこちら>> <<日本医専の資料請求はこちら>>]

-

2021/05/07コラム

2021/05/07コラム- 【片橋先生コラム・第6弾】ワクチンのはじまり

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 片橋先生によるコラム・第6弾です♪ ワクチンのはじまり みなさん、こんにちは。柔道整復学科専任教員の片橋です。 春うらうらと~、お元気でしょうか。 暖かくなって一気に夏日と思ったら、寒くなって、強風、乾燥、雨とコロコロ変わる気候に体がなかなかついていけません。季節の変わり目、無理せず穏やかに過ごしたいものですね。 新型コロナウイルスのワクチン接種が日本でも始まりましたね。 欧米では昨年から行われていて、感染者数が大幅に減った国もあります。 ワクチンは感染症に対する薬の一種ですが、病気になる前に摂取して体の中に免疫力をつけてその病気にかかるのを防ぐ、あるいは軽症に抑えるものです。 体には、病原体が入ってくると抗体(こうたい)という物質をつくり出して攻撃する力があります。このしくみを免疫といいます。一度抗体ができれば同じ病気にかからなくなります。 ワクチンの開発は18世紀の終わりです。 エドワード・ジェンナー(Edward Jenner 1749~1823)というイギリスの医学者が痘瘡 (天然痘)のワクチン接種を成功させました。 痘瘡は非常に感染力の強い天然痘ウイルスにより引き起こされる致死性の高い病気で、世界中で流行していました。感染すると高熱がでて、体中に膿疱ができます。治った場合も醜い発疹の跡が残りました。 ジェンナーは、牛の乳搾りを職業にしていた患者から、「牛痘(ウシがかかる天然痘)にかかった人は、天然痘にはかからない」という話を聞きました。そして、この力を利用した「種痘(しゅとう)」という予防法を考えました。 痘瘡は紀元前から恐れられていた病気のため、「一度かかるとかからない」または「軽く済む」ことは経験としてわかっていました。何とか軽くかかって命を守ろうという試みが世界中で行われてきたのですが、上手い方法はまだありませんでした。 このことはジェンナーももちろん知っていて、乳搾りの話から、痘瘡ほど危険ではない牛痘にかかった人の膿を、まだ痘瘡にかかっていない人に注射して痘瘡の抗体をつくる方法を思いついたのです。彼は研究と実験の末、種痘を完成させました。 このワクチンの効果は確かだったので、急速に世界へ広がっていきました。 種痘の完成にはジェンナーの気づき、アイディア、努力とともに、師であったジョン・ハンターのアドバイスの影響も大きかったそうです。 “Do not think, but try. Be patient, be accurate!” (考えるな、とにかく試してみるんだ。辛抱づよく、そして正確に。) (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員) >>柔道整復学科の過去のコラムはこちらから >>本校の資料を請求する場合はこちらから >>オープンキャンパスや説明会についてはこちらから]

-

2021/05/07ゼミ活動

2021/05/07ゼミ活動- 【スポーツゼミ】第1回目のゼミ活動がスタートしました!!

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校・広報担当です。 毎週木曜日は4大柔整ゼミのひとつ、「スポーツゼミ」の日です。 その第1回目がスタートしたので取材に行ってきました! 【4大柔整ゼミとは?】 ケガゼミ、スポーツゼミ、ヘルスケアゼミ、高齢者ゼミの4分野に分かれて、より専門的な知識を学ぶことができる本校独自の学習制度です。 スポーツゼミでは、主にスポーツトレーナーとして活躍する際必要とされる知識や技術を学びます。 >>詳しくはこちら この日は初回ということもあり、担任の大隅先生からスポーツゼミの説明やゼミの進め方についての説明から始まりました。 次にゼミメンバーの自己紹介! 「どんなスポーツをやっていたか」 「なぜスポーツゼミに入ったのか」など、 2年生から先陣を切って自己紹介した後に、1年生も順番にしていきました。 その後に学生たちで今後どのような事を学びたいかを話合います。 意見を出しつつもしっかりとメモを取っていました。 最後には2年生が去年のスポーツゼミの活動をまとめて発表しました。 1年生のみなさんは真剣に話を聞いていました! 発表していた2年生もそれを聴いていた1年生のみなさんも一生懸命に参加している姿が印象的なゼミでした! 本校では、スポーツゼミの見学も行っています。 参加希望の場合は、電話・メール・LINEにてお申し出ください! >>過去のゼミ活動の様子はこちら >>日本医専のスポーツトレーナー教育についてはこちら]

- お問い合わせ

- info@nihonisen.ac.jp

- 03-3208-7741 平日 9:00 - 21:30

- LINEで問い合わせる