コラム

-

2023/08/01コラム

2023/08/01コラム- 【川﨑先生コラム】夏の筋損傷・熱中症に注意!

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 川﨑先生コラムの第40弾をお届けいたします! 夏の筋損傷・熱中症に注意! 猛暑日が続きますね。熱中症どころか命に係わる暑さです。 こんな暑いときに運動をすると、体内水分が不足して筋痙攣や肉離れを引き起こしたり、ひどい場合は横紋筋融解症という筋肉の細胞が壊死を起こす病気になってしまうことがあります。 室内でも脱水が起きやすいため、こまめに水分補給をする心がけをしてください。 また、炎天下での飲酒は脱水を引き起こしやすいため海水浴やキャンプ、スポーツ観戦など屋外活動での飲酒は気を付ける必要があります。 ●夏の筋損傷の原因 暑いと体温バランスを保つために汗をかきます。 汗をかくと水分が失われるだけでなく塩分も失われます。 塩は人間の体内で、塩化物イオンとナトリウムイオンに分かれて存在しています。 酸素や栄養を細胞に運んだり、脳や体の神経細胞の伝達をしたり、栄養の吸収や消化を助けるなど、生きていくために欠かせない働きを担っています。 そして、人の体液は水ではなく電解質(イオン)を多く含みます。 電解質(イオン)には、ナトリウムやクロール、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどがあり、ミネラルに属します。 水分補給をして水分を吸収・保持し、細胞中にしっかりと送るためには電解質が必要です。 電解質を含まない水やお茶を飲んでも喉は潤いますが水分は蓄えられません。 カリウムは筋細胞と神経へ酸素を送り、筋の興奮の調節に関与しています。 ナトリウムは筋の収縮や弛緩の調節に関与しています。 だから、普段より多く汗をかくとナトリウムやカリウムが不足して、ふらつきや筋痙攣などを引き起こし運動中の筋収縮バランスが崩れ筋損傷を引き起こします。 また、心筋の刺激にも関わるため不整脈を引き起こすことがあります。 その他、筋疲労の蓄積や筋肉痛の原因にもなるため電解質はとても大切な要素です。 ●筋損傷の種類 ①肉離れ 肉離れは、外傷性筋損傷の一つで、運動中に筋の収縮力(遠心性収縮・求心性収縮)や筋の強度を上回った場合に損傷することがあります。 特に、遠心性収縮時(筋が収縮している状態から過度に引き伸ばされる状態)に起こりやすく、筋の柔軟性低下や筋疲労の蓄積などが基礎要素として関与します。 肉離れを起こしやすい部位は、大腿後面の筋肉(ハムストリングス)やふくらはぎ(腓腹筋)です。 ②筋痙攣 筋痙攣とは筋肉がつることです。 一時的で時間的にも短時間の持続ですが、筋が強く収縮するため運動が突然障害され疼痛が生じます。 運動中だけでなく安静時や睡眠時にも発生することがあり、ふくらはぎや足の指がつるなどがよく見られる症状です。 筋疲労や、電解質の不足、冷えなどの循環障害などが基礎要因として起こることがあります。 ③急性疼痛性頸部拘縮(寝違え) 寝違えは不自然な姿勢で就寝するなど片側の筋のみ高度に伸長した状態が長時間続いたりして筋損傷を引き起こします。 多くは、起床時に痛くなり、数時間から数日で痛みが改善されます。 枕が合わないなど寝ている姿勢が原因と考えられやすいですが、もとは筋疲労による循環障害が基礎要因としてあります。 ④遅発性筋痛と即発性筋痛(いわゆる筋肉痛) 筋肉痛は、肉離れのごく軽いものと考えられており、筋線維や筋膜に炎症が起きたものです。 筋肉痛の多くは、筋肉の耐久力を超えた運動をすることによって生じます。 負荷の大きな運動や長時間の運動など自分の筋肉が耐えられるレベルを超えると筋肉痛になります。 以前は、筋疲労により循環が悪くなることで乳酸という疲労物質が蓄積して発生すると言われていましたが、現在では乳酸は疲労物質ではないと研究で確認されています。 筋肉痛は傷んだ筋線維を修復する過程で炎症反応が生じ、痛みを生む刺激物質(ブラジキニンなど)が生成されることで痛みを生じます。 即発性筋痛は、運動直後や運動中に起こる筋肉の痛みで電解質が失われ筋の緊張状態が続くことで起こります。 遅発性筋痛は、運動して数時間から数日後に起こる筋肉痛で、一般的に筋肉痛といわれるものです。 筋肉を伸ばしながら力を出すような繰り返しの運動では遅発性筋痛が生じやすいと言われています。 歳をとると忘れた頃に痛みを感じるという説がありますが、医学的な根拠はありませんが、筋力が弱い人や歳をとっている人は筋肉内の毛細血管が発達しておらず筋線維の修復や痛みを取り除く過程に時間がかかるため忘れた頃に・・・・ということになります。 ⑤横紋筋融解症 横紋筋融解症は熱中症で起こることがあり死につながる最も注意が必要なものです。 熱中症で体温調節が行えなくなり、深部体温(体内の深部)が40度を超えると筋肉の壊死・変性が起き、筋肉の細胞中に含まれている電解質やタンパク質(ミオグロビン)などの成分が血液中に流出することで四肢の脱力やしびれ、筋肉の痛み、硬直、腫脹、血尿などの症状が起こります。 重症では腎不全や呼吸困難、心不全につながる怖い病気です。 スポーツにおけるハードなトレーニングやマラソンなどで長時間筋肉を酷使した場合にも発症することがあります。 ●終わりに この時期の猛暑は、熱中症だけでなく身体への様々な影響を及ぼします。 人間の基盤である水分はとても重要で、不足すると細胞レベルでの障害が生じます。 電解質をしっかり補給して、体内水分を保持するように心がけてください。 ポカリスエットやOS1など常備しておくといざという時に対処できます。 しかし、ポカリスエットは糖分を含みますので飲みすぎに気を付けて下さいね。 麦茶もミネラルを含みますので水よりは麦茶を選ぶことをお勧めします。 タブレット塩分などもあるのでカバンに入れておくと安心です。 皆様が、暑さに負けず日々を活き活きと輝けますように☆彡 7月16日に本校の学園祭がありました。 コロナが流行してから中止していましたが、学生が計画し準備している姿を見てその一生懸命さに学園祭の意味を考えさせられました。 本校の学生だけでなく卒業生も参加し、近所の方も来てくれてとても楽しめた学園祭でした。 私は、在校生の美脚講座と薬膳カレーを担当しました。 薬膳カレーは前日から学生と一緒に仕込みをしてちょっと大変でしたが、やけどやケガをしないように頑張る学生を見守っていました。 おかげで、とても心のこもった薬膳カレーを出すことができ、皆様から美味しかったとお声を頂きました。 全国では花火大会が再開されるなど日常が普通に戻り、本校も学校行事を実現できとても充実した夏になりました。 柔道整復師・鍼灸師 本校柔道整復学科 専任教員 川﨑有子]

-

2023/07/21コラム

2023/07/21コラム- 【片橋先生コラム】臨床実習

-

日本医学柔整鍼灸専門学校です。 今回は片橋先生によるコラム・第40弾をお届けします! 臨床実習 柔道整復師の養成施設では実習を行っています 日本医専では1年生と2年生の2年間をかけて、接骨院、介護施設、整形外科クリニックで実習を行っています 1年生はまず、学校付属の接骨院から実習に慣れていきます 実習先は実際に患者さんがいらっしゃる接骨院、現場なのですよね 実習生といえども失礼のないようにしながら見学、勉強させていただきます 夜間部の学生は昼過ぎまで、昼間部の学生は昼過ぎから実習しています その入れ替えのしばらくの間、両学生の交流を図りながらの学習の時間を設けています 授業をしていて疑問に思ったこと、もっと知りたいこと、まだ学習していないが臨床実習で出てきた話、日常生活で見聞きしたケガ など自由にお話しています 昼間部のみなさん 夜間部のみなさん グループに分かれて実習に行っています 今回がこのメンバーの最終回 自己紹介は質問タイムを設けながら、少し仲良くなりました いろいろな人と関わって刺激を受けたり視野を広げることって大切ですよね 同じことを学習しながら横のつながりもできるといいなと思っています 「楽しかったー!」と言ってもらえました 仲間と一緒に切磋琢磨し合ってどんどん成長していってくれることでしょう 笑顔あふれるすてきな時間をありがとうございました (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員)]

-

2023/07/14コラム

2023/07/14コラム- 【山中先生コラム】~冷え対策~

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校です。 柔道整復学科専任教員、山中先生によるコラム 第15弾をお届けします! 冷え対策 暑い日が続きますが、皆さんはどのように対策をとられていますか? 暑い日が続くと、身体を冷やす機会が増えてきます。(冷たい物を食べる、飲む、涼しい部屋に入る等) 熱がこもらないように対策をする事は、とても重要です。 ただし必要以上に冷え過ぎてしまうと弊害が出てきます。 そんな時に、使って頂きたいポイントをいくつかご紹介します。 ①手足の冷え 手や足の水かきの部分に、手(八邪穴)-足(八風穴)と言う治療ポイントがあります。 冷えを感じた時は揉んでみてください。 ※爪の横を左右から揉むのも効果的。 ②身体が冷える 身体や、お腹など冷えを感じた場合にはおへそと背中(お臍の反対側)を挟むようにホカロンを貼ってみてください。 冷えが原因の手足や身体の冷え、お腹のゆるさなどを感じる皆さまの助けになると思います。 ホカロンは暑い時期にはなかなか手に入らないかもしれませんが、冬場にストックしておくのをおすすめします。 湯たんぽでも良いですよ。 是非使ってみてくださいね。 担当教員:山中 直樹先生(本校柔道整復学科 専任教員) 鍼灸師・柔道整復師 あん摩マッサージ指圧師 整膚師師範 ▽山中先生は本校TikTokでも活躍中✨ 是非ご覧ください!▽]

-

2023/07/07コラム

2023/07/07コラム- 【川﨑先生コラム】夏は!エクササイズスナック☆彡

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 川﨑先生コラムの第39弾をお届けいたします! 夏は!エクササイズスナック☆彡 暑くなってきましたね。 湿度が高くジメジメ、気温も30℃を超えて運動もやる気がなくなります。 これからは、熱中症にも注意が必要で、長時間の運動はできるだけ避けたいですね。 私自身も仕事で忙しく、休日に運動をしようと思っても暑さに負けて自宅にこもってしまいます。 年齢的にも体力が低下し筋力も衰えてくるお年頃なので健康増進・体力維持のために運動を続けたいという気持ちです。 そこで、取り組み始めたのが“エクササイズスナック”です。 名前からしてお菓子を食べているような名前ですね。 1.エクササイズスナックとは まとまった運動時間を確保してからはじめるのではなく、間食を食べるような感覚と時間でできる運動をいいます。 つまみ食いエクササイズスナックですね。 ちょっとした時間やタイミングに運動を気軽に取り入れて、1日の運動量を増やすことが目的で、コロナ禍のアメリカのSNSで動画が話題になりました。 2.エクササイズスナックの方法 基本的には、1回10分以内を目安に 運動の時間が取れない人やまた運動が苦手な人など、ハードな運動は挫折してしまいますね。 エクササイズスナックは、気が向いたら数分の運動をするだけなので精神的な負担をかけず運動を習慣化できるおすすめの方法です。 私は、キッチンでお料理を作っている間やテレビを見ながら、また、物を取りに行くときに立ち上がった時などに短時間の運動を組み合わせて行っています。 短時間の運動ですが、血液循環の促進や代謝の上昇の効果があり、目的に合った運動を取り入れることで、ダイエット、ストレス発散、肩こりや腰痛の改善など様々な効果が期待できます。 3.どんな運動をするといいのか 運動の実践方法は様々です。私がやっている運動をご紹介します。 ①外出先編 ・できるだけ階段を利用(ヒップアップや下半身の引き締め強化) ・電車の中でつま先立ち(下腹部に力を入れて行うことで骨盤底筋を鍛え、太ももの内転筋を鍛えられる) ・自転車で坂道を登りきる(ペダルを漕ぐことで太もも全体の筋肉を鍛えられ、前傾姿勢で力を入れることで背筋の強化ができる。また、股関節の屈伸をするため腸腰筋が刺激されポッコリお腹を改善できる) ②自宅編 ・キッチンで壁腕立て伏せ(上腕二頭筋の強化で二の腕を引き締め、大胸筋の強化でバストアップ効果ができる) ・立った時にスクワット(お尻や太ももだけでなく、腹筋や背筋も鍛えられるし内臓脂肪の燃焼効果もある) ・足上げ(寝た状態で足を上げる運動で主に腹直筋の引き締め強化) ・足パカ運動(脚を左右にパカパカと開いたり閉じたりする運動で内転筋を強化することで美脚効果があり、お腹に力を入れるため腹筋の強化、足のむくみを改善する効果がある) 4.効果 エクササイズスナックは短時間でも、継続することで効果が出ます。 運動が習慣化できたら楽しさを感じることができるので、ジムに通って本格的にボディーメイクをするのもいいと思います。 学校の職員の方が海外に里帰りしてきたとのことで教員室のカウンターに「良かったら食べてください」と写真のお菓子が置いてありました。 いかにも海外のお菓子らしい入れ物で、BIGサイズ。 そして高カロリーであろうスナック菓子。 最近、おやつを封印していたのですが、授業が終わりお腹も空いていたので一口頂きました。 一口だけと思っていたけど、とてもおいしくて止まらない味。 「今度帰省した時に買ってきて」と頼んだらスーツケースに入らないから持って帰るのが大変と言っていました。(笑(^○^)) おやつの幸福度調査で、おやつを食べる習慣がある人ほど幸福度が高いということが言われています。 疲れを取るだけでなく、おやつをきっかけに人と向き合う時間ができコミュニケーションをとるアイテムにもなります。 確かに、このお菓子で冗談を言い合ったりして職場は和み、楽しく仕事ができました。 ありがとう☆ 柔道整復師・鍼灸師 本校柔道整復学科 専任教員 川﨑有子]

-

2023/06/30コラム

2023/06/30コラム- 【片橋先生コラム】学園祭

-

日本医学柔整鍼灸専門学校です。 今回は片橋先生によるコラム・第39弾をお届けします! 学園祭 日本医専では3年ぶりに学園祭を行います。 7/16(日)!! 昨年は教職員主体で校内だけのイベントを行いました。 今年は学生の有志を募り、出店も運営してもらいます テーマ “Re:Born” Re 再び Born うまれる 再生や復活をイメージしたテーマです かっこいいですよね! 実行委員たちはミーティングを繰り返しながら準備を着々と進めています その様子をちょっと覗いてみました👀 なんだか頼もしいです 何より楽しそうですよね! 出店を実際に運営するにはどうすればよいのか? 必要なものや購入先、金額、売上等を計算しています 高校の文化祭を思い出しながらやっている姿も見受けられます 学年や柔整、鍼灸の学科を超えてのミーティングです 他にもメンバーがいて別の時間帯に話合いや準備を進めています 7/16(日)の学園祭、日本医専にぜひいらっしゃってくださいね (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員)]

-

2023/06/23コラム

2023/06/23コラム- 【山中先生コラム】~身体と胃腸の疲れ~

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校です。 柔道整復学科専任教員、山中先生によるコラム 第14弾をお届けします! 身体と胃腸の疲れ 皆様、寒暖差のある今日この頃。疲れが溜まってきていませんか? 時期的に湿気も多くなってきていますね。 暑い日には冷たいものを多くとって、温かいものをとることが減ってしまいます。 急に冷たいものが身体に入ると、胃腸の働きも鈍くなり消化吸収も落ちてきます。 栄養が身体を巡らず、エネルギーに変わりにくくなる為身体の疲れとして表に出てきます。 セルフチェックをしてみましょう →おへその下を押してみてください。 →おへその下に力が入りますか? →おへその下がやわらかすぎませんか? →おへその下が冷たくありませんか? 何か、他部位と比べて差がある場合は以下の2つを使ってみてください! 温めるのがオススメです!! ①神闕穴(しんけつ) おへその真ん中にあります。 ②気海 おへそから、指2本下にあります。 是非、胃腸の疲れや身体の疲れを感じたらおへそを中心に温めてみてください。 皆様の健康の維持に、使用していただければ幸いです。 担当教員:山中 直樹先生(本校柔道整復学科 専任教員) 鍼灸師・柔道整復師 あん摩マッサージ指圧師 整膚師師範 ▽山中先生は本校TikTokでも活躍中✨ 是非ご覧ください!▽]

-

2023/06/09コラム

2023/06/09コラム- 【片橋先生コラム】一番有名な筋肉

-

日本医学柔整鍼灸専門学校です。 今回は片橋先生によるコラム・第38弾をお届けします! 一番有名な筋肉 人体で一番有名な筋肉は何でしょうか? これは私の感覚です(^^) 力こぶを作っているアレではないかと思います 3歳児や4歳児でも 「筋肉ムキムキだよ~」 とポーズをとって見せてくれるから。 そう、腕の上腕二頭筋です 肘を曲げると盛り上がって、筋肉がしっかりと触れますね 筋肉は細い腱になって骨に着いています 着いている端の両端をそれぞれ起始、停止と呼んでいます 二頭というのは起始である頭が2つ、2ヵ所から始まっているということなんです 具体的にいうと上腕二頭筋は肩甲骨から肘下の前腕の骨に着いています 起始は肩甲骨の方、停止は前腕側になります 肩甲骨にある起始、頭が2ヵ所あるのです 長い方を長頭、短い方を短頭と呼んでいます この肩甲骨に着いている上腕二頭筋長頭の腱がなんと!切れることがあるのです 聞いたことはありますか? しかも自然に、気がつかないうちに切れていることがあるんですよ! 肩の痛みや力の入り難さを訴えて接骨院や整骨院、整形外科に来院される方の中に、この上腕二頭筋長頭腱断裂の方がいらっしゃいます 患者様は腱が切れたなんて思っていません 特に何か原因が思い当たらないことが多いですし… みなさんは、力こぶを作っている上腕二頭筋長頭腱が切れてしまったらどうなると思いますか? 筋肉の端を止めているヒモが片方外れている状態ですね そして、地球上には重力がありますよね もうおわかりですね? そう、筋肉が下に、もう片方の付着部の前腕の方に下がってしまうのですね 左右の肘を曲げてもらって力こぶを作るようにしてもらうと切れた方の力こぶが肘の近くに寄っているのがよくわかります どんな人に多いかというのもあります 腕を使う、力仕事のを長くされていた方に多いのです 典型的なのは、大工さん 若い方ではなく高齢の60歳過ぎの方に多いです 自然に切れるというのは、一度にぶちっといってしまうのではないですね 長年肩や腕を使っている中で腱が少しずつ少しずつ擦れてしまって、あるとき最後の部分が切れてしまうのです だから、切れていてもものすごく痛いわけではないのですね じゃあ、どうやって直すのか なんとなんと… そのまま、切れたままにしておく というのが多いのです 大丈夫なんです 痛みが治まればほぼ通常通りに使えます 力も入ります 高齢の方で日常生活に特に支障がない場合は腱を手術でつなぐことをしなくてもいいのです 不思議ですね (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員)]

-

2023/05/26コラム

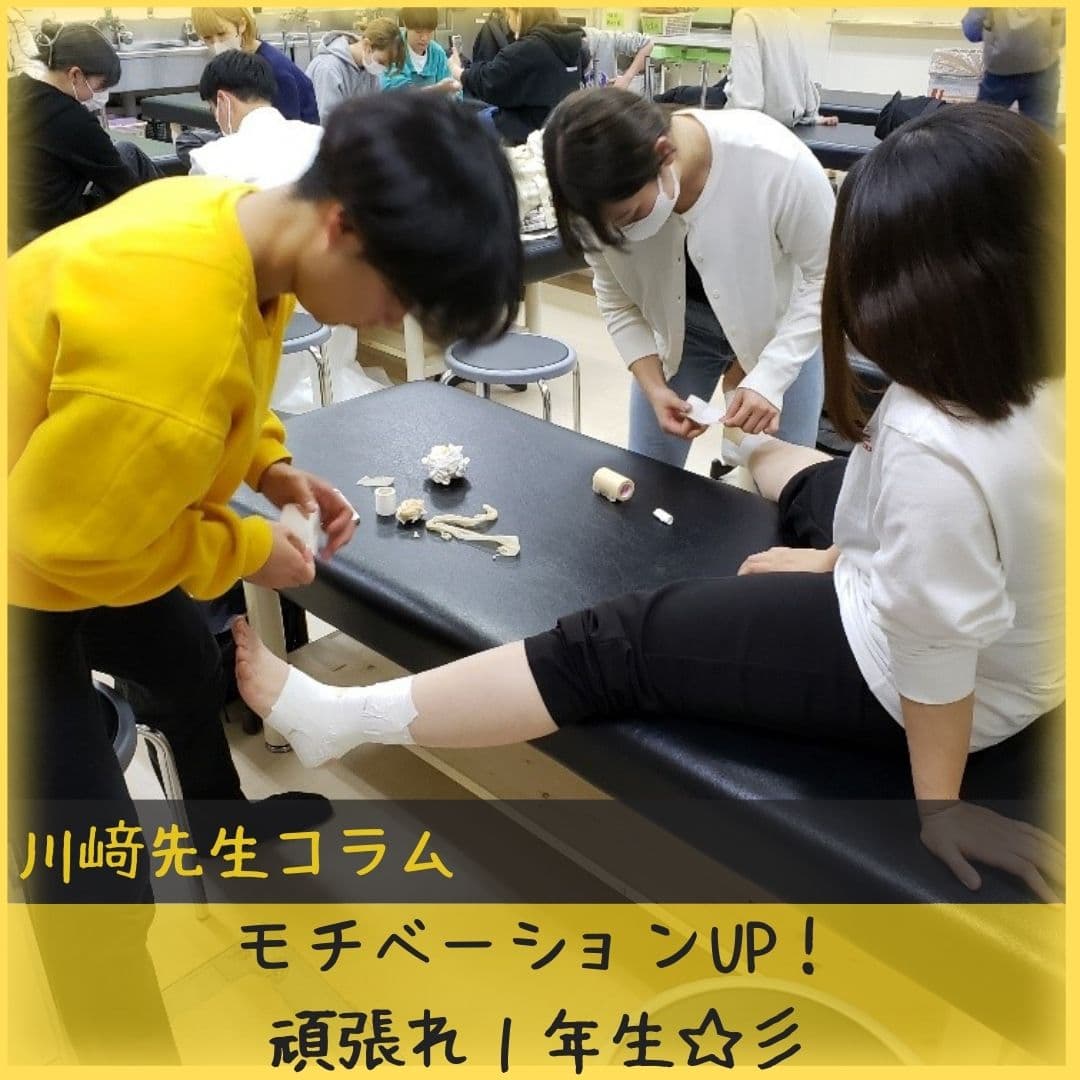

2023/05/26コラム- 川﨑先生コラム「モチベーションUP!頑張れ1年生☆彡」

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 川﨑先生コラムの第37弾をお届けいたします! モチベーションUP!頑張れ1年生☆彡 日本医専の1年生が入学してから約2か月になります。 季節の変わり目もあり、体調不良の学生も出てきていますが、『学校に行きたい!楽しい』と言って休むことなく頑張っています。 担任としてはとても心配で、休むことも必要な時があると諭しています。 感心するのは、そのモチベーションです。 体調が悪いと”今日は休もう”と思うものですが『勉強したい!』『休むと授業内容がわからなくなるから休みたくない』『学校に行きたい!休みたくない。』と言うのです。 将来はトレーナーになりたい・体を治してあげたい・開業したいなど、みんなが夢と目標を持って学習に取り組んでいますが、授業を受けるその姿勢から見える成長意欲の高さは本当に素晴らしいと思います。 1.学校に行きたいと思う理由 ★ クラスの友達に会いたい。 ★ 新しい勉強が楽しい。 ★ 学校が楽しい。 ★ ゼミや実技が楽しい。 クラスのお友達に会うことが楽しいから学校に行こうと思っている学生が多いようです。 勉強についても、難しい言葉などがあるけど新しいことを学ぶのは楽しいと話していました。 また、ゼミについては先輩たちと交流があり、様々な技術を学ぶことができるので頑張ろうと思うきっかけになっているようです。 学生を見ていると、放課後も友達と一緒に勉強していたり、ご飯を食べて自由な時間を楽しんでいたり、何をするにも笑って楽しそうに過ごしています。 2.興味がある授業(好きな科目) ★ スポーツコンディショニング ★ 解剖学 ★ 柔道整復理論 何といっても№1は「スポーツコンディショニング」の授業です。 人気の理由は、実際にトレーナーとして活躍している教員の指導のもと、テーピングの練習をしているのが楽しいようです。 この授業では様々な部位をテーマに、テーピングの巻き方を学んでいます。 解剖学では図を書いたり、体を動かして筋肉を覚えたりするので覚えやすく楽しいと話していました。 柔道整復理論では、骨折や脱臼、捻挫などの基礎を学んでいますが外傷について知ることができるところに興味を持っているようです。 やはり、スポーツトレーナーを希望している学生が多いので外傷やテーピング、筋肉などを学ぶ授業は興味を持ちやすい科目のようです。 3.授業外の学習に積極的に参加 日本医専といえばゼミが人気ですが、ゼミ以外でも様々な実技の練習会を実施したり、学習会を行ったりしています。 ★ 包帯練習会 ★ テーピング練習会 ★ 学習会 包帯練習会では、外傷の処置として包帯を使用した固定方法を学び習得していきます。 授業やゼミでは学べない包帯技術を身に着けることができます。 テーピング練習会では、スポーツコンディショニングで学んだ技術を更に練習し、現場で活躍できる力を育てています。 学習会では、課題に取り組みグループワークを中心に楽しく学び合うことを実施しています。 4.モチベーションを維持するためには 学校が楽しいだけではなかなかモチベーションを維持することは難しいです。 モチベーションを維持・向上するためには計画や目標を立てて、「今自分が何をやるべきか」を把握することが大切です。 計画を立てることで行動に移しやすく、時間の使い方も工夫ができて日々を充実させることができます。 昼間部はアルバイトをしながら学校に通っている学生も多いので、勉強だけでなく自分の趣味も充実できるように時間の使い方を工夫してほしいと思います。 5.誰でもくじけることはある やる気を出して頑張るのはわかるけど、どうしてもやる気が出ない時もあります。 やる気が出ないうえに、目標が高すぎると結果が出ず途中で息切れをしてしまい、その結果、心が折れてしまいます。 そうなると、本来のゴールを見失いモチベーションは上がりません。 目標は少し頑張れば達成できるものにして、大きな目標を小さな目標にすることで一つ一つ達成できたという達成感を感じることができます。 そして、目標を達成した自分を頭の中でイメージして描いてみましょう。 そして、一人で勉強をしないでクラスの仲間と勉強をしてみることもモチベーションを上げるきっかけとなると思います。 6.終わりに 学生がなぜ活き活きしているのか?を考えた時に、将来をはっきりと見据えて目標を持っているからだと感じました。 そして、人間関係の構築がとても上手だと思いました。 グループ学習やイベントを実施していますが団結力もあり、イベントも全力投球で勝負してきます。 一人一人魅力があり、すごいパワーを感じています。 将来の可能性に期待して、応援しながらサポートをしていきたいと思います。 柔道整復師・鍼灸師 本校柔道整復学科 専任教員 川﨑有子]

-

2023/05/19コラム

2023/05/19コラム- 【片橋先生コラム】介護実習

-

日本医学柔整鍼灸専門学校です。 今回は片橋先生によるコラム・第37弾をお届けします! 介護実習 日本医専では、3年ぶりに外部施設での介護実習が始まっています 介護施設には特に感染予防に注意の必要な高齢者の方々がいらっしゃいます そのため、接骨院や整形外科に比べて実習の受け入れが厳しく制限されていました 今ももちろん、感染対策を行った上での実習です 受け入れ前に施設の方に様子を伺ったところ、「利用者様が積極的に外出されていますので、実習生を受入れようと思います」とお話がありました 高齢者の方々が非常に元気で前向きであることがわかり、実習生がおじゃましても大丈夫だと思いました 学生の方は、介護についてのイメージはあるものの実際の施設がどんなところなのか、何をしているのか、医療資格者が高齢者の方々にどのように関わっているのか、わからないことがほとんどです また、接骨院と違って、実習の指導者が柔道整復師とは限りません 指導者は機能訓練指導員という資格で高齢者の運動器(関節、筋肉など)を中心とした体の機能を維持したり改善したりするアプローチを行っています 医療資格としては、鍼灸師、理学療法士、作業療法士、看護師などをもっています ですから、柔道整復師以外の考え方や施術の仕方に触れるとても貴重な機会なのです 実習に行った学生は初めてのことに最初は戸惑いもあったようです しかし、指導者やスタッフの方々の熱心で心温まるご指導と利用者様の一生懸命さに心を打たれたようです 「介護のイメージが変わった」 「目指すべき人に出会った」 「とてもよかった」 「指導者の先生に感謝している」 学生の感想です 外部施設での実習ができて本当によかったと思っています 先日、実習先を訪問しました。 こちらは神奈川県の介護施設の指導者の方です なんと一昨年前の卒業生なのです! 就職活動中から介護施設で働きたいと言っていた通り、希望の職種に就職☆彡 日々の仕事をコツコツとこなしながら、自分の目指す方向に進んでいるからこその抜擢 頼もしいです 他の施設様にも日本医専の卒業生がいます 訪問した際に「卒業生です」こう言われると初めて実習でお世話になる施設がとても身近に感じます 卒業生ではないのですが、「以前の職場に日本医専の卒業生がいて、御校のことを知っています」と指導者の方がおっしゃったことがあります おわりに 介護実習のほか、日本医専では校内接骨院実習、外部接骨院実習、整形外科実習を行っています。 さまざまな進路を視野に入れて将来を考えられるようにとの想い、伝わっています (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員)]

-

2023/05/12コラム

2023/05/12コラム- 【山中先生コラム】やる気をアップ

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校です。 山中先生によるコラム・第12弾! やる気をアップ 皆さんは、ゴールデンウィークあけ気持ちが落ちていませんか? リフレッシュして、やる気に満ち溢れているかたもいらっしゃるかもしれませんが、やる気スイッチがなかなか入らない方もいらっしゃるのではないでしょうか? そんな方にオススメの場所をご紹介します! 『膻中(だんちゅう)』 胸骨の真ん中(両乳頭の間)にある治療ポイントです。 気持ちを上げたい時は、胸の骨を下から上に! 気持ちを落ち着けたい時は、胸の骨を上から下に! それぞれさすります。 皆さんの助けになるポイントですので、是非使ってみてください。 担当教員:山中 直樹先生(本校柔道整復学科 専任教員) 鍼灸師・柔道整復師 あん摩マッサージ指圧師 整膚師師範 山中先生は本校TikTokでも活躍中✨ <<定期的に開催されるペヤングチャレンジの様子はこちら>> ]