-

2021/01/15コラム

2021/01/15コラム- 【片橋先生コラム・第1弾】在宅で凝り固まった筋肉をほぐす方法♪

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 2021年から、本校柔道整復学科教員によるコラムがスタート! 片橋先生による第1弾「オンライン授業や在宅ワークで凝り固まった筋肉をほぐす方法」です♪ オンライン授業や在宅ワークで凝り固まった筋肉をほぐす方法 みなさん、こんにちは。 はじめまして。柔道整復学科専任教員の片橋です。 コロナ禍の中、いかがお過ごしでしょうか。 学校の授業がオンラインになったり、仕事が在宅になったりで体を動かすことが減っているかもしれませんね。 特に、パソコンやタブレット、スマートフォンなどの端末を前にした作業時間が増えていそうです。 筋肉は同じ姿勢を長くしていると疲れてしまい、それがコリや痛みにつながります。 デスクワークの姿勢は腕が前に出て、背中が丸くなり、気づけば背中がガチガチに! そんなときは肩甲骨を動かしてみましょう。コリが和らぎ、気持ちがよくなりますよ。 肩甲骨は肋骨の上にのっていて、たくさんの筋肉に覆われています。 また、固定されているわけではなく、上下、左右、回旋といろいろな方向に動けるのです。 ①まず、前にいきがちな腕を体の横に戻し力を抜きます。 両肩から背中、胸を首をうずめるように上へ持ち上げます。 両肩を洗濯バサミで吊り下げられているようなイメージ。 持ち上げたまま、20秒キープ。 ②今度は両肩、背中、胸を下へ下げるようにして20秒キープ。 息を止めずにゆっくり呼吸しながら行うのがポイントです。 ③次に、指先を肩先に置き、肩をゆっくり大きく3回まわしましょう。 前では両肘がくっつくように、後ろでは肩甲骨同士が近づくように。 反対回しも3回しましょう。 ④最後に、両手を後ろで組んで肩甲骨を寄せ、そのまま組んだ手をゆっくりと持ち上げます。 両手を前で組み直し、手を遠くへ引っ張りながら背中を丸めて20秒。 さあどうでしょう、肩周りが軽くなりほかほかしてきましたか? 一度に長くやるよりも数時間おきにこまめにやると効果がありますよ。 ぜひお試しください♪ (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員) 日本医専では、柔道整復学科をご検討中の方にピッタリなイベントを開催しています! ▼お申し込みはこちら▼ 1/17(日)13:00~15:00【スペシャルイベント】 フィットネスビキニチャンピオンによるトレーニング法 1/23(土)14:00~16:00『はじめてのスポーツ柔整』]

-

2021/01/14ゼミ活動

2021/01/14ゼミ活動- 4大柔整ゼミの『スポーツゼミ』をご紹介!

-

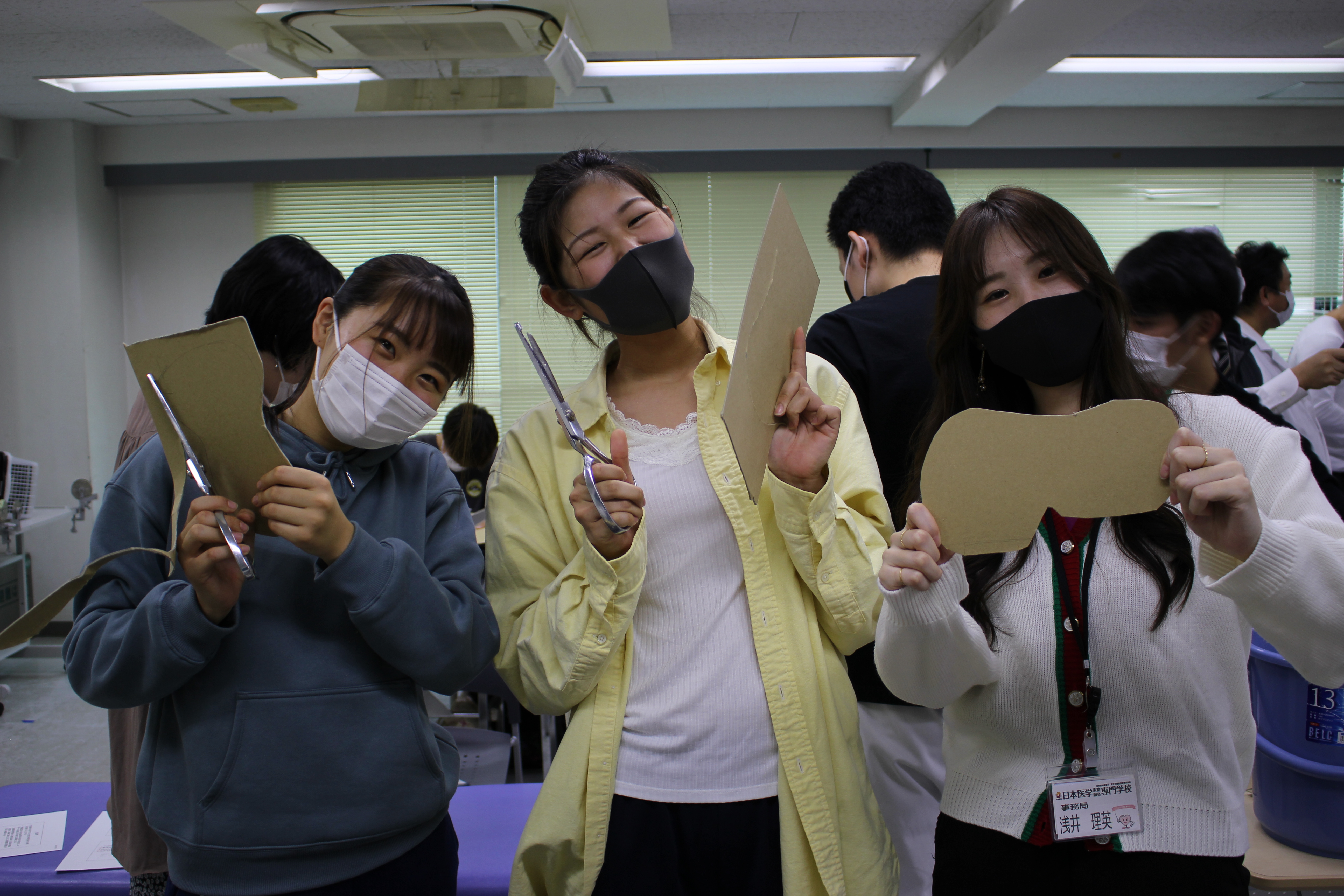

こんにちは。日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 今回は本校 柔道整復学科の魅力のひとつ、4大柔整ゼミの中の『スポーツゼミ』についてご紹介します! 【4大柔整ゼミとは?】 ケガゼミ、スポーツゼミ、ヘルスケアゼミ、高齢者ゼミの4分野に分かれて、より専門的な知識を学ぶことができる本校独自の学習制度です。 >>詳しくはこちら スポーツゼミとは? 一般成人の健康増進に関わるトレーナーとして必要な知識・技術はもちろん、ジュニアスポーツから高いレベルが求められるプロ選手、アスリートのスポーツトレーナーとして活躍できるようになるための知識や技術を学びます。 スポーツゼミに参加していれば日本医専トレーナーズチーム(NITT)にも所属することができ、在学中からプロスポーツチームや大学、高校などの様々な現場経験を積むことができます。 >>日本医専トレーナーズチーム(NITT)について詳しくはこちら スポーツトレーナーはもちろん、外傷やスポーツに強い柔道整復師を目指す方におすすめのゼミです! ▼スポーツゼミではこんなことを学んでいます▼ <<東京高等学校で現場実習をしてきました>> <<足関節捻挫について>> <<腰部痛や下肢の障害についての手技>> 実技に力を入れている日本医専では、このように様々な技術を学ぶことができます! <<4大柔整ゼミ『ケガゼミ』についてはこちら>> 柔道整復学科ブログではゼミの各ゼミの様子やコラムなどをご紹介しております。 興味のある方は是非ご覧ください! <<柔道整復学科ブログはこちら>>]

-

2021/01/13未分類

2021/01/13未分類- 雪かきで腰痛!

-

今年の冬は新型コロナで緊急事態宣言も発出されるのみならず、北陸を中心に大雪となっています。「大雪」というキーワードが飛び交い、交通渋滞や交通事故、除雪によるケガなどのニュースが報道されています。 この大雪では生活に欠かせないのが「雪かき」です。 「雪かき」は、運動強度であるMETs(メッツ)で表すとバスケットボールや筋トレと同じくらいの運動強度指数です。そのため、雪かきでの腰痛や筋肉痛は起こるのです。 1、雪かきで起こる腰痛 雪かきでは作業をしている時に起こってしまう「ぎっくり腰」と、雪かきをしている最中は大丈夫だったのにあとから段々と腰が痛くなる「腰痛」を発生してしまうケースがあります。 雪かきで発症した「ぎっくり腰」・「腰痛」について分類してみましょう。 ●『ぎっくり腰』 ・スコップを持って雪を持ち上げようとしてしゃがんだ瞬間に、腰に痛みを発症した。 ・スコップの雪を遠くに投げようとして上半身をひねったら、腰に痛みが発症した。 ・雪道にはまった動かない自動車を押そうと力を入れたら、腰に痛みが発症した。 ●『筋緊張性腰痛』・『筋疲労性腰痛』・『筋緊張性による神経障害』 ・雪かきをしている最中から徐々に腰が痛くなってきた。 ・雪かきをした翌日の朝から腰が痛くなったきた。 ・雪かきをしたあと、腰からおしりにかけて違和感があることに気が付いた。 このように、雪かきで「ぎっくり腰」や「腰痛」の経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか? 先述の通り、雪かきはバスケットボールや筋トレを同程度の運動強度のため、雪の降っている寒い外で、準備体操や柔軟体操もせずにいきなり雪かきをはじめたら、筋肉を傷めたり、関節を痛めたりしてしまうのです。 2、身体への負担、ケガに気を付けよう 豪雪地帯では、あっという間に雪が積もります。 そのため、雪かき作業をする時には、雪かき専用の大きめなスコップを使う人も多いです。多めの雪をすくっての雪かきは腰に負担がかかります。雪かきをする時には、身体全体を使って腰にかかる負担をできるだけ軽くしましょう。手や足を使って身体全体での雪かきを心がけましょう。 また、雪かきは寒い中でも、続けると大量に汗をかく作業です。大量の発汗で体内の水分が失われて脱水症状となり血行不良の状態に陥ると、脳梗塞や心筋梗塞を引き起こす原因ともなりますので、こまめな水分補給を適度な休憩も大事です。 あわせて、雪かきに適した服装や道具で体力の消耗を軽減するようにしましょう。 このように、雪かきは身体を酷使するハードな作業です。運動不足などで固くなった状態でいきなり雪かきを始めると、腰痛だけでなく、ねんざや筋肉痛になる可能性もあります。 雪かきの前にはストレッチをして身体の筋肉をほぐすことが重要です。 雪かき前には10分を目安に、手足の筋肉を伸ばす、手首足首を回す、前屈後屈をするなどしっかりと準備運動をしてから作業を始めましょう。 そして、雪かきのあとにはマッサージも効果的です。 お風呂でゆっくり暖かいお湯に浸かり、身体を揉んだり、家族にマッサージしてもらうなど、身体の筋肉をほぐすことを心がけましょう。 しっかりとマッサージすれば、その日の夜もぐっすりと深い眠りにつけて、翌日の疲れも残りにくくなり、筋肉痛の予防にも効果的です。 今年の大雪で豪雪地帯での雪かきは大変な作業です。 雪や雪かきによる事故やケガに気を付けて、どうかお過ごしください。 >>腰痛(ぎっくり腰)の対処法 についてのコラムも書いております。]

-

2021/01/08コラム

2021/01/08コラム- 【川﨑先生コラム・第1弾】正月太りを解消!「アンチエイジングトレーニング」

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 2021年から、本校柔道整復学科教員によるコラムがスタート! 第一弾は川﨑先生の「アンチエイジングトレーニング法」です♪ アンチエイジングを楽しく♪ 新年を迎え…『あなたの笑顔が輝く日々を…』 2021年は、丑年ですね。 丑年は、先を急がず目前のことを着実に進めることが将来の成功に繋がっていくといわれています。 私は「健康と美」をテーマに焦ることなく、一歩一歩確実に、しなやかな身体作りを目指そうと意気込んでいます。 皆さんが健康で素敵な1年になることを願いながら、コラムをスタートしたいと思います。 さて、みなさんはどのようなお正月を過ごしましたか? 私はお正月だからと言い訳をしながら、新年からたくさん食べ過ぎてお正月太りしてしまいました。 私は学生時代柔道をしていましたが、試合前の減量で苦しんだ経験があるので食べることにいつも幸せを感じます。 食べた分は消費しなければと、クロストレーナーを購入して自宅トレーニングを始めました。 その他、体幹強化の筋肉トレーニング、ストレッチなども行い、筋肉痛だけど気分スッキリ!睡眠バッチリ!で充実しています! リアルエイジ(見た目年齢)も実際より若く見られますよ。 皆さんのリアルエイジは何歳くらいでしょうか? 年齢は誰もがみんな同じように進みますが、リアルエイジは自分の努力次第で進みを遅らせることができるんです。 運動を行なうことで心身の老化を抑え免疫力を高めることができ、疾病の予防やアンチエイジングに繋がります。 そして健康で思うように体を動かせるからこそ自然に笑顔があふれます。笑顔の素敵な人は若々しくて輝いてみえますよね。 トレーニングメニューのご紹介 現在の私のトレーニングメニューをご紹介致します。(達成度に合わせて難易度を変えていきます。) 1.ストレッチ(運動前) 2.クロストレーナー:20分 3.体幹トレーニング ①プランク 30秒×3セット 腹筋や背筋を鍛える ②リバースプランク 30秒×3セット 背筋を鍛える ③サイドプランク 30秒×3セット 側腹部を鍛える+ウエストのくびれを作る ④クランチ 10回×3セット 腹筋を鍛える ⑤バードドッグ 30秒×3セット 全身を鍛える+バランス感覚 (右手と左足を前後に伸ばす→左手と右足を前後に伸ばす) 4.ストレッチ(運動後) 体幹トレーニングは体幹のインナーマッスルを鍛えるプランクがベースです。 姿勢の保持や上半身と下半身の協調性が整い、腹部全域を鍛えられるのでぽっこりお腹を解消できます。肩こりや腰痛の改善にも繋がります。 行う際は正確なフォームが非常に重要となりますが、きちんとした姿勢でやるとかなりキツイですよ。 ちなみに、厚生労働省では「1日当たり約300kcal以上」のエネルギー消費に相当する身体活動が推奨されています。 1日当たり300kcal以上のエネルギー消費は平面歩行でいうと約1万歩に相当し、理想の運動量と考えられています。 運動は毎日続けることが効果的ですが、健康のためにと始めた運動もオーバートレーニングに気付かず、結果的に身体にトラブルが発生して前向きに取り組めないことも少なくありません。 運動を始める際は、自分の体力を知ることがとても重要です。 少ない回数からゆっくり焦らずスタートして自分の体と向き合ってみてください。 また、接骨院には、健康のために始めた運動がきっかけで痛みをかかえて来院する方が多くいます。 私たち柔道整復師は外傷の処置とコンディショニング指導を行い、機能回復及び、QOL(生活の質)の向上を視野に入れた予防医学にも重点を置きながら、最大限のパフォーマンスを発揮できるように支援しています。 日々健康でありたいと願う多くの方の支えとなり、笑顔を取り戻した患者様をみると私たちも笑顔になり仕事に対するやりがいを感じます。とても魅力ある職業です。 (監修/川﨑有子 先生) 柔道整復学科専任教員の川﨑有子です。 柔道整復師・鍼灸師として、整形外科、鍼灸接骨院、機能訓練指導員として介護施設で臨床経験を経て、現在も患者様に寄り添いながら頑張っています! <<柔道整復学科ブログはこちら>> 日本医専では、柔道整復学科をご検討中の方にピッタリなイベントを開催しています! ▼お申し込みはこちら▼ 1/9(土)14:00~16:00 『独立開業ができる資格~柔道整復師~』 1/17(日)13:00~15:00 【スペシャルイベント】 フィットネスビキニチャンピオンによるトレーニング法]

-

2021/01/07ゼミ活動

2021/01/07ゼミ活動- 4大柔整ゼミの『ケガゼミ』をご紹介!

-

こんにちは。日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 今回は本校 柔道整復学科の魅力のひとつ、4大柔整ゼミの中の『ケガゼミ』についてご紹介します! 【4大柔整ゼミとは?】 ケガゼミ、スポーツゼミ、ヘルスケアゼミ、高齢者ゼミの4分野に分かれて、より専門的な知識を学ぶことができる本校独自の学習制度です。 >>詳しくはこちら ケガゼミとは? 柔道整復師は本来、骨折・脱臼・捻挫などの外傷に対処する専門家です。 ケガゼミではその独自技術を徹底的に磨くとともに、整形外科医との具体的な連携方法など、実際の患者対応に必要なノウハウも学ぶことができます。 実技授業の先取りして学べたり、授業では学べない接骨院や整形外科で今使っている最先端の技術も学ぶことができるので、学生に人気のゼミとなっています。 ケガゼミでは外傷への応急処置など柔道整復師としての基本的なを学べるため、将来接骨院の先生を目指す方はもちろん、スポーツトレーナーや整形外科の先生を目指す方にもおすすめのゼミです! ▼ケガゼミではこんなことを学んでいます▼ <<ボクサー骨折の固定>> <<前十字靭帯の検査法と固定法>> <<新素材のギプス包帯を体験!>> 実技に力を入れている日本医専では、このように様々な技術を学ぶことができます! 柔道整復学科ブログではゼミの各ゼミの様子やコラムなどをご紹介しております。 興味のある方は是非ご覧ください! <<柔道整復学科ブログはこちら>>]

-

2020/12/09その他

2020/12/09その他- 坐骨神経痛とは

-

こんにちは。日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 関節痛には、腰痛・四十肩五十肩・変形性関節症・膝の痛み・坐骨神経痛などがあります。 今回はその中から「坐骨神経痛」について説明します。 1、坐骨神経痛とは? そもそも「坐骨神経痛」は、病名ではありません。 神経痛が下肢にあらわれる症状の総称で、おしりから下肢(あし)にかけて痛みやしびれが続く状態のことをいいます。 坐骨神経は、坐骨を通っておしりの筋肉を抜けて足に向かう未梢神経のひとつで、未梢神経は脳と脊髄からなる中枢神経と体の各部を結んでいます。 そのため、体を動かしたり、温度を感じたりする伝導路の役割をしていて、おもに3つの神経から構成されています。 足を自由に動かせたり、バランスよく歩くことができるのは、未梢神経である「坐骨神経」がしっかり働いてくれるからなのです。 ちなみに坐骨神経は、太さはボールペンくらいで、長さは1mくらいです。 この長い坐骨神経は腰椎から足の指まで伸びているので、坐骨神経痛になるとおしりから下肢かけて痛みがでてしまうのです。 2、坐骨神経痛の症状 「坐骨神経痛」の痛みは、痛みとしびれがあり、本人はとてもつらい症状です。 痛みは、「ズキズキ」を感じますし、しびれは、「ビリビリ」「チクチク」「ジンジン」を感じることが多いようです。 この痛みは、おしりから下肢にかけて起こり、片足に症状がでることが多いですが、場合によっては両足に痛みやしびれを感じることもあります。 《坐骨神経痛のおもな症状》 ①おしりから下肢にかけて痛みがある ②長い時間立っていることがつらい ③腰を反らすと下肢に痛みやしびれを感じることがある。 ④おしりの痛みが強く、座り続けることができない、もしくは困難に感じる ⑤歩くと足に痛みが出るため歩けなくなったり、時々休みながらであれば歩ける。 ⑥体をかがめると痛みが強くなる このような症状が1つでもあてはまると、坐骨神経痛の可能性があります。 3、坐骨神経痛が起こる原因 坐骨神経痛を引き起こしている原因がさまざまありますが、主な理由は「椎間疾患」で、その中でも、「腰部脊柱管狭窄症」と「椎間板ヘルニア」です。 これから加齢によって引き起こされる場合もあります。 筋肉量は20代をピークに減少していきますが、最も衰えが早いのが下肢の筋肉です。 下肢に加えて、おしりの筋肉の衰えが原因になっていることもあります。 4、坐骨神経痛の治療法 坐骨神経痛の痛みが出てしまったときには、「保存療法」と「手術療法」の2つの治療法があります。 とくに「保存療法」では、生活習慣やライフスタイルにあわせて治療をおこないます。 《坐骨神経痛の治療法(保存療法)》 ①マッサージ療法や低周波電気療法などの温熱療法 ②体操やストレッチなどの運動療法 ③コルセットなどの装具療法 ④薬を使って痛みを和らげる薬物療法 ⑤局部麻酔や抗炎症剤を直接注入するブロック療法 5、坐骨神経痛の予防 坐骨神経痛の改善には治療や筋肉アップも大切ですが、腰の負担を和らげる日常生活を心がけることも大切です。 そのほかに、禁煙することも効果的です。タバコは血管を収縮させて酸素や栄養の供給を阻害してしまうため、痛みが悪化してしまう原因となるため、禁煙によって血行を良くすることで痛みの改善にもつながります。 坐骨神経痛は、生活習慣を見直すことで予防・改善につながります。 日々の生活では、正しい姿勢を保つ・冷えを防ぐ・ストレッチを行うなど、腰に負担をかけない生活行動と適度な運動を心がけましょう。 少しでも気になる症状や違和感がある場合には、早めに医療機関の受診をおすすめします。 <<柔道整復師の仕事についてはこちら>> <<柔道整復学科のオープンキャンパスはこちら>> 皆さまのご参加を心よりお待ちしております!!]

-

2020/11/20ゼミ活動

2020/11/20ゼミ活動- 【スポーツゼミ】「東京高等学校で現場実習をしてきました」

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校・広報担当です。 スポーツゼミで定期的に行われている現場実習! 今回は東京高等学校へ行かせていただきました。 【4大柔整ゼミとは?】 ケガゼミ、スポーツゼミ、ヘルスケアゼミ、高齢者ゼミの4分野に分かれて、より専門的な知識を学ぶことができる本校独自の学習制度です。 スポーツゼミでは、主にスポーツトレーナーとして活躍する際必要とされる知識や技術を学びます。 >>詳しくはこちら 東京高等学校のラグビー部で三田先生がトレーナーとして活動しているので、今回は一緒に間近でトレーナー活動を体感しました! 三田先生は鍼灸師資格、日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー資格のみならず、NATA-ATC(National Athletic Trainers‘ Association)の資格を活かし、NFLサンフランシスコ49ersトレーナー、米国陸上選手タイソン・ゲイ氏(他、代表選手5名)のパーソナルトレーナーを務めるなど、第一線で活躍中の先生です。 この日は練習や試合でケガをしてしまった選手のリハビリトレーニングをスポーツゼミの学生がサポートするといった内容です! まずは2人一組に分かれて、選手を1人ずつサポート!! ケガといっても腰や脚など様々なので、選手に合わせて効果的なリハビリトレーニングをやっていきます。 三田先生は全体を見て回って選手やスポーツゼミの学生にトレーニングの効果や意識するポイントを教えていきます。 スポーツゼミの学生も一緒になってトレーニングに参加! リハビリトレーニングでもなかなかキツそうでした… 三田先生もスポーツゼミの学生も選手一人ひとりにちゃんと寄り添って対応していて終始良い雰囲気の現場実習でした! 現場実習では学校で見られない頼りがいのある背中を見ることができました。 もっと大きな背中になれるよう頑張ってください!! 本校では、スポーツゼミの見学も行っています。 参加希望の場合は、電話・メール・LINEにてお申し出ください! >>過去のゼミ活動の様子はこちら >>日本医専のスポーツトレーナー教育についてはこちら]

-

2020/11/19学習支援

2020/11/19学習支援- 【柔道整復学科】国家試験個別補講を取材しました!

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 今回は柔道整復学科の国家試験個別補講を取材してきました! 国家試験当日まで残すところ約100日と迫った今、「全員合格」を目指して本校では個別の対応に力を入れています! 具体的には実力試験結果などより学習支援が必要な方を探してグループ分けをし、まずは自分達の力で解決を目指す「グループ学習スタイル」を中心に、教員そしてチューター(お手伝いに来てくれた卒業生)が適宜フォローに入っています。 「今日できない問題を今できるようにする」 これから国家試験までの日々はこの繰り返しです。 同じ目標に向かって頑張っている仲間の姿は、背中を押してくれる大きな力となってくれます。 住吉先生のアイデアで生まれた『オンラインマークシート』。 QRコードを読み込んで、オンラインマークシートに4択問題を回答していきます。 学生さん同士でも教え合って、教えてもらう方も教える方も相乗効果で学力アップ! 自分たちで解決できない時は、すかさず教員が助っ人に入ります!! 受験生の皆さんは、毎日精一杯頑張っています。 日本医専も『全員合格』を合言葉に最後の最後まで全力で応援していきます!! <<日本医専の柔道整復学科についてはこちら>> 週末にはオープンキャンパスも開催しております! <<日本医専のオープンキャンパス情報はこちら>>]

-

2020/11/17未分類

2020/11/17未分類- 高齢者の健康に関わる柔道整復師~柔整介護~

-

こんにちは!日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 今回は、柔道整復師が老人ホームやデイサービスなどの介護施設でどう活躍しているのかをご紹介いたします。 1、柔整介護 柔道整復師は機能訓練指導員として介護施設でも活躍しています。 実際に柔道整復師の国家資格を取得するための授業の中でも、高齢者の身体的特徴や変化を学びます。養成校によっては高齢者デイサービスだけでなく、特別養護老人ホームで臨床実習をおこない、実際の現場で体験学習をおこなっています。 柔整介護では、高齢者外傷予防を含むさまざまなことを学んでいます。 ・高齢者の健康 ・ロコトレ(ロコモーショントレーニング) ・運動器の健康 ・転倒予防 ・機能訓練トレーニング など 2、高齢者の骨折は寝たきりの原因 高齢者の健康に関わることとして、「骨折」が挙げられます。 高齢者の骨折は、骨粗鬆症による骨の脆弱化が基礎にあります。 わずかな外力でも骨折してしまうことが特徴で、一度骨折してしまうと長期間の安静で「寝たきり」の原因になってしまう可能性もあります。 そして、高齢者が骨折する原因のほとんどは「転倒」です。 3、高齢者に多い骨折と治療法 高齢者が転倒したときに骨折しやすい部位は4か所あります。 ①太ももの付け根(大腿骨近位部骨折) 転倒によって最も骨折しやすい部位で、寝たきりになってしまう方も多いため、社会問題にもなっています。 ②背骨(脊椎圧迫骨折) 尻もちをつくことで起こりやすい骨折です。骨粗鬆症が進むと日常の生活動作でも骨折してしまうことがあります。 そのため、「いつのまにか骨折」と言われることもあります。 ③腕の付け根(上腕骨近部位骨折) 転んだときに肩を打ったり、肘や手をついたときに骨折してしまいます。 ④手首(橈骨遠位端骨折) 転んで手をついたときによく起こる骨折です。 このように高齢者は日常生活での転倒によって骨折しやすいことがわかります。 骨折の治療はおもに手術療法と保存療法となりますが、治療が長期の安静を要したときには、以下のことに気を付ける必要があります。 ・筋力低下 ・認知症 ・肺炎 ・褥瘡(床ずれ) いずれも寝たきりになる頻度が高いことがわかっているため、早期のリハビリで回復機能を図ることの重要です。 4、高齢者の健康予防 このように高齢者が日常生活を元気に過ごすためには、骨折予防が何より重要です。そのためには骨粗鬆症のケアに取り組むことがよいでしょう。 たとえば、定期的に検診を受ける、カルシウムなど必要な栄養素を適量摂取する、内服薬や注射薬など治療をして進行を抑えるなどです。 また、柔整介護でもお話ししたロコモティブシンドロームのチェックを行い、転倒しやすいかを把握したり、転倒しないような生活環境を整備することも必要です。 骨や関節の病気は死に至るわけではありませんが、生活の質を著しく落としことに繋がります。寝たきりになると、認知症にも繋がります。 元気に動けるということが、その方の「健康寿命」に大きく関係します。 柔道整復師は高齢者が健康で元気に動けるように骨折予防にも積極的に関わっていける職業です。 人生100年時代に「柔整介護」での活躍が益々注目されていくでしょう。 イベントでは柔道整復学科や柔道整復師の仕事についてご紹介しております <<柔道整復学科のイベント情報はこちら>> みなさまのご参加を心よりお待ちしております!]

-

2020/11/13ゼミ活動

2020/11/13ゼミ活動- 【ケガゼミ】ボクサー骨折の固定

-

こんにちは!日本医学柔整鍼灸専門学校広報担当です。 本日は4大柔整ゼミのひとつ、「ケガゼミ」についてのレポートです。 本日のテーマは【ボクサー骨折】。 中手骨頚部の骨折で、多くがパンチ動作で発生するためボクサー骨折とも呼ばれます。薬指や小指の中手骨によく発生します。 ペアで患者役と固定する役とわかれて実技を行っていきます。 形を整えるのに苦戦する学生たちは、何度も固定器具を微調整。 「難しいでしょ?こうやってやるんだよ」とケガゼミ顧問の横山先生。 奥田校長も直接学生に指導。 苦戦しながらも先生に質問をしたり、学生同士で教え合ったりと和気あいあいとした雰囲気のゼミ活動でした。 ケガゼミの見学も行っています。 参加希望の場合は、電話・メール・LINEにてお申し出ください! ゼミについて詳しく知りたい方はぜひオープンキャンパスにご参加ください♪ >>オープンキャンパスについてはこちら >>過去のゼミ活動の様子はこちら]

- お問い合わせ

- info@nihonisen.ac.jp

- 03-3208-7741 平日 9:00 - 21:30

- LINEで問い合わせる