-

2023/01/31ゼミ活動

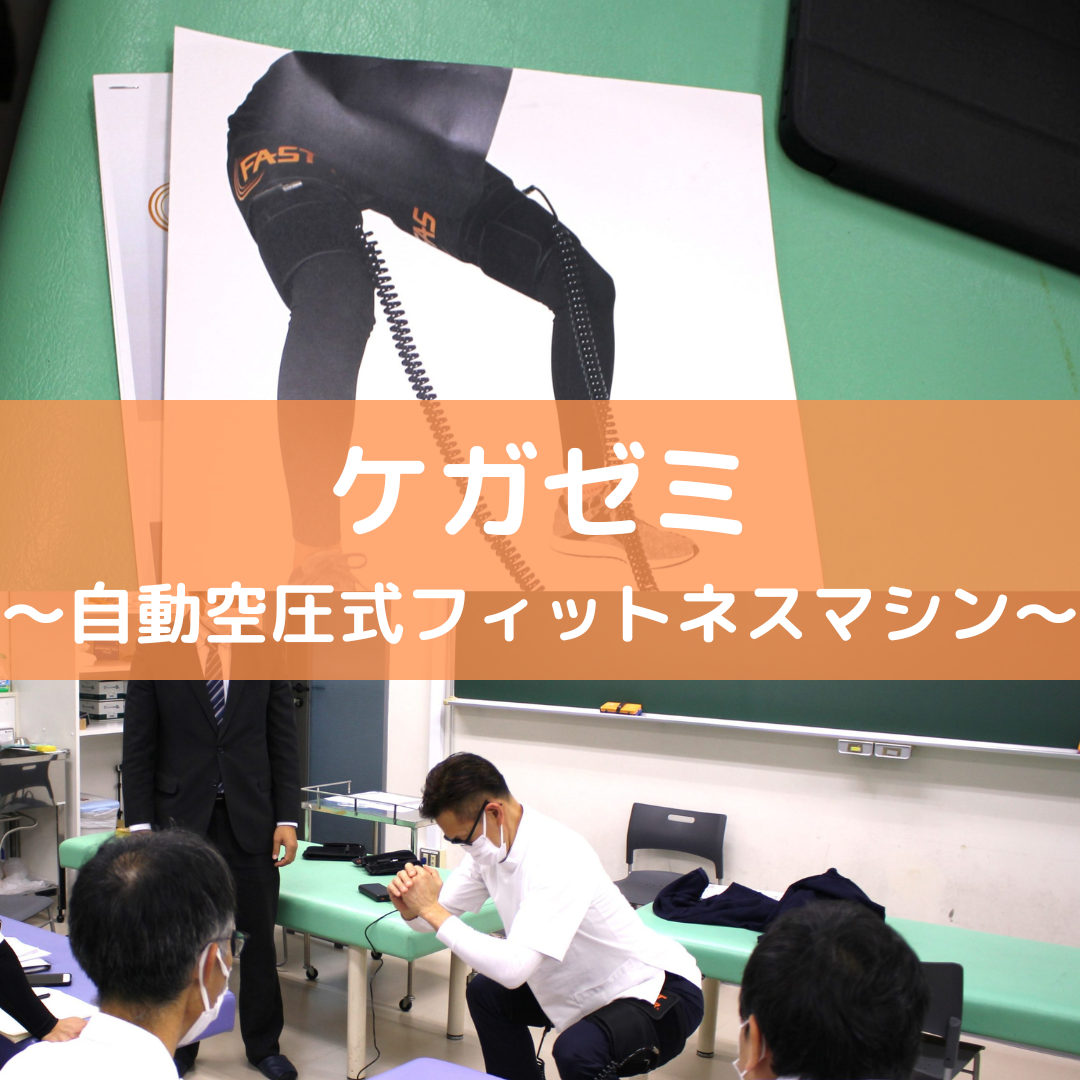

2023/01/31ゼミ活動- ケガゼミ ~自動加圧式フィットネスマシン~

-

柔道整復学科のケガゼミのレポートです! 本日は、「自動空圧式フィットネスマシン」を体験しました! シェイプアップ、スポーツパフォーマンス向上、リハビリ、高齢者の筋力向上など幅広い目的に対して有効に利用できるマシンです😊 実際に学生も試してみます! ウェイトトレーニングなどでしか動かない速筋を短時間で確実に鍛えることができるとのことです🙌 本校の校長も参加してます! 柔道整復学科についてもっと知りたい方は、 オープンキャンパスへ! >>オープンキャンパスのお申込みはこちら 是非お気軽にご参加ください。 皆様のご来校を心よりお待ちしてます! >>過去のゼミ活動の様子はこちら まずは日本医専を知ろう! >>資料請求はこちら]

-

2023/01/27コラム

2023/01/27コラム- 【片橋先生コラム・第32弾】~試験シーズン~

-

日本医学柔整鍼灸専門学校です。 今回は片橋先生によるコラム・第32弾をお届けします! 試験シーズン みなさん、こんにちは。柔道整復学科専任教員の片橋です。 寒波がきていますねー 本当に寒さが骨身にしみます。 東京もそろそろ雪ちらつくでしょうか。 いかがお過ごしですか。 さて、日本医専は試験シーズンになってきました。 3年生は最後の定期試験。 2年生、1年生も期末試験のため、試験勉強を始めている学生が増えてきたようです。 1年生はホームルームの後、ずっと学習会を行ってきました。 それも来週で最終回。 4月から始めてもう2月になるんですね。光陰矢の如し。 学習会が終わるのと定期試験が近づいてきたのとでか、「自分たちで勉強するのでサポートしてほしい」という声が一部の学生からあがりました。 すると、それを聞いていた別の学生が、「おれらもやりたい!」と参加を表明してきました。 素晴らしいことですね!継続は力なり。 高校生までは勉強が得意でなかった学生も実は結構多いようです。 そして、自分は勉強ができないと思ってしまっているのですよね。 教える方からみると・・・得意でないのは、やっていないから。かけている時間が少ないから。 勉強ができないということでは全くないのですが、そう思い込んでしまっているのを、とーーーーっても残念に思っていました。 今回、学生から自主的に勉強したいと声が上がったことすごーく大きな成長で嬉しいです。 4月からの学習会の継続で、少なからずやればできるという手ごたえ。 授業内容が専門的になってボリュームが増えてきてやらなきゃという気持ちが芽生えた。 自分で気づけたことが、彼らの力、心の支えになっていくことでしょう。継続は力なり。 (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員) 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの柔道整復学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>資料請求はこちら]

-

2023/01/20コラム

2023/01/20コラム- 【山中先生コラム・第7弾】~冷え~

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 山中先生によるコラム・第7弾! 冷え 皆さんは、身体の冷えに対してどのような対策をとっていますでしょうか。 症状としては、手や足、おなかや全身が冷えてしまうことがあると思います。 その際、皆さんはお風呂に入ったりホッカイロを持つ、足湯をするなどされているかと思いますが・・・・・。末端のみ温めていませんか? そんな対処法に、今から紹介する方法を1つ追加してみてください。 まだ、何もされていない方がいましたら是非ここから始めてみてください。 準備するものはホッカイロです。(湯たんぽでも良いですよ) 温める場所は、ヘソや下腹部の中央・仙骨部や太ももです。 大きな血管が通っている場所や体の中心部を温めることで末端まで温まりやすくなります。 身体を温めてから1日をスタートすると活動性もアップしますし、身体を温めてからお風呂に入ると身体の芯から温まります。 場所の目安をご紹介します。 ①「ヘソ」 ②「丹田(たんでん)」 ③「八髎穴(はちりょうけつ)」です。 ①「ヘソ」は皆さんご存じですね。 ②「丹田」は下腹部の中央にあります ③「八髎穴」は仙骨部(絵参照)にあります。 ※太ももは全体的に! ホッカイロや湯たんぽで身体を温め、冷えを撃退していきましょう!! 皆さんの体調管理に参考になれば幸いです。 担当教員:山中 直樹先生(本校柔道整復学科 専任教員) 鍼灸師・柔道整復師 あん摩マッサージ指圧師 整膚師師範 山中先生は本校TikTokでも活躍中✨ <<定期的に開催されるペヤングチャレンジの様子はこちら>> 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの柔道整復学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>資料請求はこちら]

-

2023/01/17ゼミ活動

2023/01/17ゼミ活動- 【美容ゼミ】取材に行きました!

-

4月から柔道整復学科で新しく開催する「美容ゼミ」😊 本格的に始まる前に美容ゼミの一部を体験できるプレゼミが行われました。 担当は、柔道整復学科の専任教員の山中先生と鍼灸学科の専任教員の中根先生の2名です。 柔道整復師はケガやコンディショニングの施術だけでなく、美容の技術を持っていると将来の幅が広がります。 また、美容というと女性の施術者のイメージですが、男性の施術者も美容分野で近年求められています。 (中根先生は、鍼灸師でありエステや美容鍼灸などの経験豊富な、美容が得意な先生です) 中根先生よりフェイシャルマッサージとボディマッサージのお手本の施術を見ながらポイントを教えてもらいます。 お客様に気持ちよく過ごして貰う為に、細かな所作までこだわることが大切です。 例えば、 「オイルを掌で広げる所作」「手の温度」「お顔やお身体への触れ方」「ベットの高さ」「タオルのかけ方」等の所作までこだわります。 中根先生の施術をみた後は、実際に学生達もペアになり実践してみます。 お客様が心地よく過ごせる所作まで見様見真似でやってみます。 次は、山中先生による吸い玉の使い方も教えてもらいます。 授業内では、教わる機会が少ない技術ですが、筋肉が張っているところに吸い玉を使用すると筋肉が緩み効果的なのだそう。 吸い玉の大きさも何種類かあり、相手に合わせて変えます。 (山中先生は、鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師の資格を持ち、独立開業もされている幅広い技術を持つ経験豊富な先生です) 吸い玉やマッサージをする時は、流れるような流線形や円の動きをすることが大事 吸い玉を滑らせる練習から始めます。 慣れない吸い玉でしたが、みんな上手に動かしてほぐしていました。 来年度の「美容ゼミ」の本格的なスタートが楽しみです! 2/11のオープンキャンパスは、「柔道整復師×美容」をテーマに開催します! ぜひご参加ください!! 「柔道整復師×美容」をもっと知りたい方は、 オープンキャンパスへ! >>オープンキャンパスのお申込みはこちら 是非お気軽にご参加ください。 皆様のご来校を心よりお待ちしてます! >>過去のゼミ活動の様子はこちら まずは日本医専を知ろう! >>資料請求はこちら]

-

2023/01/13コラム

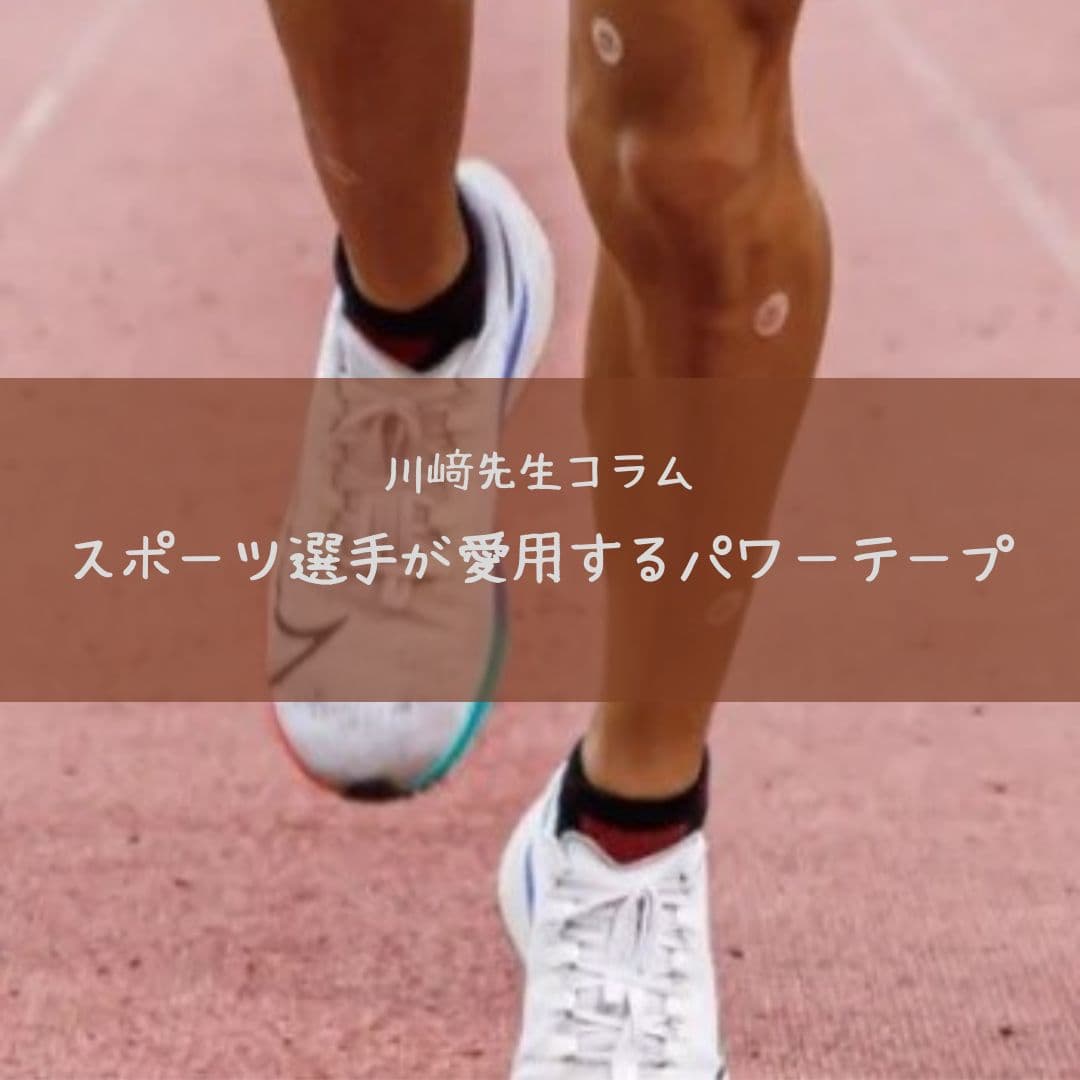

2023/01/13コラム- 川﨑先生コラム 第32弾「スポーツ選手が愛用するパワーテープ」

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 川﨑先生コラムの第32弾をお届けいたします! スポーツ選手が愛用するパワーテープ 毎年年始に行われている東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝)を応援された方も多いと思います。 箱根駅伝が誕生したのは、1920年(大正9)で歴史ある大会で、東京・読売新聞社前~箱根・芦ノ湖間を往路5区間(107.5Km)、復路5区間(109.6Km)の合計10区間(217.1Km)で競う学生長距離界最長の駅伝競走です。 熱い戦いを観ていると選手の首回りや足に丸いテープが貼っているのに気付いた方がいると思います。 これは、選手がコンディショニングを整えるために使用している「パワーテープ」というものです。 実際に、私も臨床現場でスポーツ選手だけでなく日常で生じた身体の不調に対して使用しています。 実際に効果があるようで患者様のリピートが多く、セルフケアーができるので症状改善に役立っています。 パワーテープとは パワーテープとは、テープの粘着表面にチタンがコーティングされているテープです。 ネックレスタイプのものを日常使用している方が多いと思います。 痛みのある部位や筋肉の張りがある部位に貼ることでボディーケアーをすることができます。 チタンは、錆びにくく耐久性があり軽量であるのが特徴で身近なアクセサリーや眼鏡、ゴルフクラブなどによく使われます。 人体にも優しい素材なので金属アレルギーを持つ人に対しても、アレルギーが起こりにくく、有毒性もないので、医療用の道具や体内に埋め込む器具にも使用されています。 パワーテープを貼る効果 人体には電気が流れています。 人体を構成する細胞はプラスの電気とマイナスの電気を帯びていてお互いにつり合って調和がとれています。 何かの理由で細胞のプラスとマイナスの電気のバランスが崩れると、体の中に流れる生体電流が乱れて、肩こり、腰痛、頭痛、めまい、筋活動の低下や神経症状などいろいろな症状を引き起こすきっかけとなります。 私たちの体は電気でコントロールされて影響を受けているのです。 生体の電気の流れを調節するには、体の外から電気を入れて乱れを調節していきます。これが電気や磁気を利用した治療です。 医療現場で電気機器(低周波や超音波など)を用いて疾患を治療する方法がこの原理になります。 体に電流を流したり、電波を照射したりすると、血行がよくなり、交感神経が刺激されて毛細血管が拡張し、新陳代謝が促進されていきます。 それにより鎮痛や筋肉を弛緩させる効果につながります。 生体電流は金属を使用することでも調節ができます。 特にチタンはイオン化傾向が強く、生体電流の乱れを整える力が強いとされており、チタンを皮膚の上に貼ることによってそこに電流が効果的に発生し、乱れた生体電流をすみやかに整える効果があります。 だから、チタンをコーティングしたパワーテープを貼ることで症状改善や障害予防につながるのです。 どのような症状に使用できるのか 肩こり、腰痛、腱鞘炎、筋肉痛、捻挫や肉離れなど痛みのある場所や頭痛、疲労、倦怠感、生理痛、花粉症など適応疾患は幅広く使用することができます。 貼ることで痛みの軽減や関節の動きを良くする効果もありスポーツ選手の首や胸部に貼っているのは呼吸を楽にするためのサポートです。 何となく押して痛い所や気持ちよく感じる部分に貼っても効果があります。 また、鍼を使用しなくてもツボを使用して気血の流れを整え経絡が司る部位の不調を改善する効果もあります。 専門の先生に症状に対する部位を教えてもらうことでセルフケアーができる点は患者様にとっても簡単に使用できるテープです。 チタンテープを貼ってみよう 【お正月に食べ過ぎた人で消化不良改善】 使用するツボ:胃兪(胃の裏側にあるツボで胃の疾患を治す要穴です。) 効果:胃痛、胃の不快感、食べ過ぎ 貼る位置:骨盤の上のラインから指5本分上で、背骨から指2本分外の部分 【デスクワークの多い方で肩が凝る】 使用するツボ:肩井 効果:首こり、頭痛、歯の痛み、四十肩、五十肩 貼る位置:下を向いた時に一番出っ張る背骨(第7頸椎)と肩先を結んだラインの中間点 柔道整復師・鍼灸師 本校柔道整復学科 専任教員 川﨑有子 年始第1回目のコラムです。 お正月はいかがお過ごしになりましたか? 私は寝て食べての毎日でした。 実家に帰省すると気持ちも安らぎ食欲が旺盛になって更にパワーアップしてしまいました。 安らぎの時間は本当に宝ですね。 日々の忙しい毎日でも心の安らぐ時間を必ず作ることが大切だと思っています。 ストレス発散ですね。 人間は誰しも感情を抑えることができないときもあります。 ストレス社会でイライラを誰かにぶつけてしまうこともあるかと思います。 そしてそのことを後悔してネガティブに考えてしまいます。 ネガティブな感情は危険サインです。 完璧主義や理想の強い人、物事をネガティブに考えやすい人、ストレスの発散ができず溜め込んでしまう人などはコントロールが上手くできないことが多い傾向の人です。 「怒りは敵」とよく恩師に言われたことがあります。 その言葉を何度も言い聞かせるものの感情のコントロールは難しいものです。 私は、感情が高ぶるとゆっくり6秒間を置くようにしています。 怒りの感情は6秒でピークに達するので6秒待つことですぐに心を落ち着かせることができます。 今年は、ストレスを溜めない1年にしたいと思います。 皆さんのストレス発散方法はどのような方法でしょうか? 本年もコラムを宜しくお願いします(*^-^*)V 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの柔道整復学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>資料請求はこちら]

-

2023/01/06コラム

2023/01/06コラム- 【片橋先生コラム・第31弾】~新年会~

-

日本医学柔整鍼灸専門学校です。 今回は片橋先生によるコラム・第31弾をお届けします! 新年会 2023年あけましておめでとうございます 今年もみなさまにとって素晴らしい一年になりますように 柔道整復学科専任教員の片橋です。 年末年始はいかがお過ごしでしたか。 ご家族やご親戚、ご友人との楽しい時間はあっという間ですよね(*^-^*) 今回の年末年始は前回より人の出が増えて賑やかになっているなーと思いました。 日本医専では4日から授業が始まりました。 長くない冬休みでしたが、初日から出席する学生がほとんどで新年からの意気込みを感じましたよ。 久しぶりに再会した友人と嬉しそうにおしゃべりする中で新年の抱負、チャレンジを話している場面も見かけました 本当にすてきです! そして、1年生昼間部はホームルームの時間を利用して新年会を行いました。 おたのしみ❤新年くじ引き大会‼👏 ルーレットを回して・・・当選者がひもを引っ張ると... 景品が釣れる❣ 当選者には今年の抱負を語ってもらいました 学校生活、学習面に関する抱負が多かったです。 ホームルームの場だからでしょうか。 それぞれ志を新たに気持ちよく1年をスタートできたようです。 私は何より学生のみなさんと笑顔で新年のイベントを楽しめるようになったことを嬉しく思います。 どうぞ今年もよろしくお願い申し上げます。 あ、新年会は参加賞もありかなり豪華でしたよ~ (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員) 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの柔道整復学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>資料請求はこちら]

-

2022/12/23コラム

2022/12/23コラム- 【山中先生コラム・第6弾】~風邪予防~

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 山中先生によるコラム・第6弾! 風邪予防 皆さんは、季節の変わり目体調くずしていませんか? これから更に寒くなります。 ゾクっと来た時や風邪を引いたかな?と思う時、皆さんなら何をしますか?迷った事はありませんか? そんな時にオススメの場所を一つご紹介します。 皆さまの体調管理の一つに入れていただけたらと思います。 『大椎(だいつい)』 下を向いた時に、首の後ろで1番出っぱった骨が目印です。 1番出っぱった骨の下のにツボがありますが、皆さんは出っぱった骨を探してください。 風邪の予防や、ゾクっと感じた時にホカロンを貼ってみてください。 身体が温まり、体調改善の手助けをしてくれますよ! 是非試してみてください。 担当教員:山中 直樹先生(本校柔道整復学科 専任教員) 鍼灸師・柔道整復師 あん摩マッサージ指圧師 整膚師師範 山中先生は本校TikTokでも活躍中✨ <<定期的に開催されるペヤングチャレンジの様子はこちら>> 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの柔道整復学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>資料請求はこちら]

-

2022/12/20コラム

2022/12/20コラム- 【片橋先生コラム・第30弾】~解剖見学実習~

-

日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 お待たせしました! 片橋先生によるコラム・第30弾! 解剖見学実習 みなさん、こんにちは。はじめまして。柔道整復学科専任教員の片橋です。 冬至が近づき1年で昼が一番短い時期になりました。 クリスマス、新年が目前。師走の中、いかがお過ごしでしょうか。 日本医専では、先日、解剖見学実習に行くことができました。 新型コロナウイルス感染が拡大して、解剖見学実習も受け入れが中止になり残念ながら2年間行けていなかったのです。 「3年生には卒業までにぜひさせてあげたい!」 という教職員の強い思いで、今度の実習先が見つかりました。素晴らしいことです! この熱いところが日本医専の教職員のよいところなんですよ(#^^#) 解剖見学実習の詳しい内容はお伝えできないのですが、「自分が死んだ後に、この体を教育や研究に役立ててほしい」というご好意で亡くなった方のご遺体を、献体として提供していただいて成り立っています。 そして、ご指導くださる実習先の先生方がいなければ、ご献体を見ることはできません。 とてもとても貴重な経験です。 今回、私も引率として一緒に行ってきました。 国家試験を控えて勉強に力が入ってきた3年生 いつもに増して真剣な表情で積極的に実習に参加していました。 緊張感がありながら、聞きたいことや見たいところをしっかりと質問、確認していました。 そして、ご遺体に対する敬意がひとつひとつの動作に現れていました。 教科書で勉強したり、模型を観察したりしているのですが、しっかりと把握、理解できていないことが腑に落ちた学生 指導者の説明を聞いて、納得の表情を浮かべる学生 「ありがとうございました」ご献体に自然と頭を下げる学生 「来てよかった」と熱く語ってくれる学生 医療人として、人体を扱う職業に就く者として、解剖見学実習は有意義で必要な経験だなあと再認識しました。 献体していた方々のご意思に報いる学びになったと思います。 -百聞は一見に如かず- 末筆ながら、ひとりひとり丁寧にご指導くださった先生方に心より御礼申し上げます。 (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員) 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの柔道整復学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>資料請求はこちら]

-

2022/12/16コラム

2022/12/16コラム- 川﨑先生コラム 第31弾「柔道の精神と柔道整復師」

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 川﨑先生コラムの第31弾をお届けいたします! 柔道の精神と柔道整復師 今年もあとわずかですね。 1年が経つのは本当に早いと思います。 皆さんも今年を振り返り、来年の抱負や新しい取組みを考えたりしているのではないでしょうか。 抱負とは、「心の中の決意や計画をしっかりと抱き負っている。」という意味で目標とは少し異なります。 目標はゴールや目指す所を意味するので、まず抱負を考えてから、そこからどうなりたい、理想とする自分に近づくためのプロセスを考え実行していきます。 達成できる抱負を立てて、モチベーションを維持しながら段階的に成長していけることが大切なことです。 私自身は抱負を考えるにあたり、柔道の精神を通じた自己成長を考えていきたいと思います。 柔道と柔道整復師の精神 柔道整復師は、古くは戦国時代から受け継がれる伝統医術で、ケガをした人の応急処置として柔術の「活法」の精神から「人を助け活かす」という理論と技術が柔道整復術として受け継がれ、地域医療の一端を担う職業として発展しています。 柔道はかつて柔術と言われていましたが、日本の体育の父と呼ばれる嘉納治五郎師範が「知育」・「徳育」・「体育」の教育理論を考え、柔道教育を社会に応用し有益な手段として活用できるのではないかと考え、「術」ではなく「道」として人格形成と社会貢献を最終目標としました。 柔道の「心身の力を最も有効に使用する道」という原理は、日々の練習で精神・心身の鍛練修養を行い、そこから得た神髄精神を社会に補益する「精力善用」(=自己成長)、「自他共栄」(=社会貢献)の理念に発展したのです。 柔道整復師の仕事に置き換えると、日々の臨床や研究から得た知識と技術を磨き、患者様や社会生活のために役立てることなのです。 だから、柔道整復師の養成施設では柔道の授業があり、柔道を通じて医療人としての心構えやその精神を学び、授業では柔道整復術の理論・技術を修得していきます。 柔道の上段・中段・下段から学ぶ 『嘉納治五郎大系』に「柔道に上中下三段の別あることを論ず」という学びにおける段階が書かれています。 皆さんも何か学ぶときに必ず段階を踏んで成長していると思います。 柔道修行における学びの段階について教えを説いたものですが、日常生活や仕事にも置き換えて考えることができます。 1、下段 下段の柔道においては、「攻撃防御の方法を練習するのが目的である」とされています。 下段は学び初めや初級です。専門学校でいうと1年生です。 柔道整復師の職業を理解し、「全体を知る」というところに目的が置かれています。 治療をするために必要な、人体の構造と機能や柔道整復術の基礎知識を修得していく段階です。 2、中段 中段の柔道においては、「他人の稽古の模様に観察し工夫すること、身心を鍛錬し、己の情を抑制し、胆力を養い、身体も精神も、己の意のごとく支配することの出来るようになることを言うのである」とされています。 中段は、専門学校の2年生です。 じっくり時間をかけて学問を理解し、技術を向上させるために「自主的」に行動することに目的が置かれています。下段まではみんな同じ段階ですが、中段からは自主的な努力が必要になります。 日々の学習でできる工夫を自ら考え、先生の技術をよく観察し使えるようになるにはどうしたら良いかを自ら考えることがこの段階では必要であるということです。 中段の段階の学問はより深く、根気よく学習に取組むには肉体の強さだけではなく精神的な強さも要求されます。修行を通して身体の鍛練と精神の修養をすることの大切さを説いています。 3、上段 上段の柔道においては、「下段・中段の柔道で得た身体精神の力を最も有効に使用して、世を補益すること」とされています。 上段は、専門学校の3年生、または卒業後の段階になります。 下段・中段で得た知識や技術、精神など修得したものを社会で活用し実践できることに目的が置かれています。学問をいかに応用し仕事に活かしていけるかを考える段階です。そして、医療に必要な相手を敬う心とお互いに助け合う心といった精神的な部分を日常生活で実践できることがポイントです。 上段・中段・下段の段階を順調に進むことは難しいです。しかし、柔道の精神は勉強や仕事、社会生活に相通ずるものがあり、人生の中でいつか役立つことがあります。今の自分がどの段階にいるのかを考え、次の段階に進むために必要なことを常に考えていくことが大切ですね。 来年、皆さんの進むべき道にどのような抱負を抱くのでしょうか。 自己成長も大切ですが、心から笑い、幸せだと感じられる1年になることを祈っています。 まとめ 今年のコラムも最後になりました。 私の来年の抱負は、「守」「破」「離」です。武道や茶道、歌舞伎などで物事を学ぶ時の姿勢として昔から受け継がれている言葉です。仕事で物事を実行するためにも大切な基本姿勢で、自分の課題である「破」「離」にあたる自分独自の応用と工夫、オリジナルのアイデアを考えて実行していけることが目標です。そして、フォロワーシップを高め、充実感と達成感のある仕事をしていきたいと思います。 さて、来年は卯年ですね。卯年の守り本尊は文殊菩薩。「三人寄れば文殊の知恵」という言葉からもわかるように、知恵や才能の仏様でもあります。文殊菩薩の守護を得ている卯年の人は、その才覚で成功すると言われているそうです。 その他、中国伝来の十二支は、もともと植物が循環する様子を表していて、十二支の4番目に、茎や葉が大きくなる様子を表す「卯」がきます。だから、卯年は、芽を出した植物が成長していき茎や葉が大きくなる時期で、目に見えて大きく成長する年だとも言われています。 私は年女です(極秘情報(*^-^*))また、本校の教職員に年男もたくさんいることがわかりました!! 成長の象徴である「卯」にあやかり、飛躍と向上の1年になることを願いたいと思います。 今年も1年間、コラムをご覧になっていただき、ありがとうございました。 来年もみなさまに仕事や健康に関する情報をお届けしてまいります。 どうかみなさま、よいお年をお迎えくださいね。 柔道整復師・鍼灸師 本校柔道整復学科 専任教員 川﨑有子 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの柔道整復学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>資料請求はこちら]

-

2022/12/02コラム

2022/12/02コラム- 【山中先生コラム・第6弾】~不眠~

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 山中先生によるコラム・第6弾! 不眠 皆さんは、夜(夜勤明けの方は朝)自分が思い描く最高の睡眠をとれていますか? 不眠の原因には、 ・働き方がリモートワークとなり仕事とプライベートの境目が不明瞭になる ・世界的なスポーツイベント(今はサッカーW杯)などがあり、夜ふかしや早起きをする。 ・寝つきが悪く、なかなか寝入ることが出来ない 等、様々な原因があります。 寝るために、ゆっくりお風呂に浸かる。ストレッチ等身体を動かす。 また、アロマをたいたり、寝具を工夫されている方もいらっしゃるのではないでしょうか? そこにツボをプラスしてみませんか? 今回は①つご紹介します。 『失眠穴(しつみん)』※図参照 両足の足底、踵の中央にあります。 指や棒などで押す、お灸や湯たんぽで温める(足の裏全体を温めるのも可)。 寝る前や、お風呂の中で温まりながらやるのがオススメです。 是非、日々のセルフケアに使っていただければと思います。 担当教員:山中 直樹先生(本校柔道整復学科 専任教員) 鍼灸師・柔道整復師 あん摩マッサージ指圧師 整膚師師範 山中先生は本校TikTokでも活躍中✨ <<定期的に開催されるペヤングチャレンジの様子はこちら>> 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの柔道整復学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>資料請求はこちら]

- お問い合わせ

- info@nihonisen.ac.jp

- 03-3208-7741 平日 9:00 - 21:30

- LINEで問い合わせる