-

2021/08/25コラム

2021/08/25コラム- 【コラム】2年ぶりの開催!全国高校野球選手権大会(甲子園)で起きやすいケガをご紹介!!

-

こんにちは、 日本医学柔整鍼灸専門学校です! 全国高校野球選手権大会(甲子園)はプレイしている人にも、観戦している人にも感動を呼ぶスポーツです。 昨年は新型コロナウイルス感染拡大で中止になりましたが、今年は全国高校野球選手権大会(甲子園)が2021年は8月10日に2年ぶりの開催となりました。コロナ対策でスタンドに一般客は入れず、応援するのは学校関係者だけ、ブラスバンドが50人以内で演奏が可能という異例の対応ではありますが、夏の高校野球を見れるというのはうれしい限りです。 しかし、この魅力的なスポーツは時に痛みを引き起こします…! 今回は、そんな高校野球でケガの多い肘部や肩部の解説してみたいと思います。 2年ぶりの開催!全国高校野球選手権大会(甲子園)で起きやすいケガをご紹介!! ①野球肘とは? 野球の投球による肘部の障害を総称して野球肘といいます。特に10~16歳の成長期(少年期)に好発し、過度な投球(投球数)や不十分な身体機能、肘関節に負担のかかる投球フォームなど投球に関わる様々な要因により発生します。成長期の子供の骨や軟骨は弱いため投球動作の繰り返し(オーバーユース)により野球肘が起こりやすくなります。 野球肘の治療法 野球肘になった場合は投球動作を中止し、肘へのストレスを欠けないことが最も重要です。保存療法期間は約3ヶ月程度となりますが、1ヶ月程度で軽い投球練習は再開できる場合もあります。 投球中止の時期は、ストレッチなど負荷をかけないリハビリを行っていきます。 休むことも練習であることを良く理解してもらい、競技生命を延ばしてあげられるサポ-トが必要です。治療期間にフォームの修正などの問題を解決していき、再発しないためにどうするべきかを考える時間としてリハビリに取組むことが競技復帰には必要なことです。 ②野球肩とは? 野球肩(投球障害肩)とは、肩関節の障害であり、不良な投球動作や投球を繰り返し行うことで肩の痛みが生じ、投球が困難になる状態のことを野球肩と言います。 単純に過度な投球動作が原因となることが多いですが、体幹や股関節の柔軟性不足、肩や肩甲骨周囲の筋力不足、不適切な動作フォームなど、様々な体の要因も絡んでいます。 野球肩の治療法 野球肩になった場合は肩への負担を軽減させる必要があるため、安静指示や投球制限を行います。投球制限期間に、患部に負担が生じている原因の特定を行います。動きの確認や投球フォームなどの修正を実施し、競技復帰に向け、リハビリを実施します。 使い過ぎ(オーバーユース)や不良な投球動作で生じ、下半身や体幹の柔軟性低下や筋力低下などが原因となっている場合もあります。痛みや試合日程に合わせ、安静指示や投球の中止・制限を行い、痛みの改善や競技復帰を目指します。 早めに治療したい方は「PRP療法」や「 PFC-FD療法」などの保険外診療もあります。 こちらは選手自身の血液中に含まれる血小板を利用した再生医療で、海外では10年以上の実績があり、野球の田中将大選手や、大谷翔平選手が行なったことでも知られている治療法です。 野球をはじめ、スポーツをするうえでケガを100%防ぐことはできませんが、トレーニング次第でケガをするリスクは減らすことができます。そのためには、日頃のトレーニングの中で正しいフォームや体の使い方を覚えるだけでなく、しっかりとストレッチなどを行い、体の柔軟性を高め関節の可動域を広げることが大切です。 できるだけケガのリスクを減らしながら、甲子園優勝を目指して頑張ってください。 >>ほかの柔道整復学科コラムはこちらから ]

-

2021/08/23コラム

2021/08/23コラム- 【コラム】コロナ禍のインターハイ~夏の大会で注意すべきこと3選~

-

こんにちは、日本医学柔整鍼灸専門学校広報担当です。 暑い日々が続いておりますが、高校生にとっては熱い夏、インターハイ(全国高校総体)も佳境を迎えております。 部活動によっては、このインターハイで引退をする高校3年生もいるかと思います。 昨年度(2020年度)は新型コロナウイルスの影響で中止となった大会も多かったですが、今年は開催される大会も多くあります。 このコラムでは、コロナ禍のインターハイや夏の大会で注意すべきこと3選を紹介します。 ぜひ、参考にしていただければ幸いです。 コロナ禍のインターハイ 夏の大会で注意すべきこと3選 もくじ 1、新型コロナウイルス感染対策 2、熱中症 3、疲労によるケガ 1、新型コロナウイルス感染対策 2020年度はオリンピックをはじめ、多くのスポーツの大会が延期または中止となりました。 2021年度は無観客試合をはじめ、新型コロナウイルス対策をおこなって大会が始まりました。インターハイにおいても新型コロナウイルス感染症拡大防止対策ガイドラインが策定され、大会が実施されました。 今までとは全く違う環境の中で選手たちも試合に臨まなければなりません。 ブラスバンドの応援がなくなってしまったり、チーム用の飲み物をピッチの外に置いておくということも難しくなったりしました。 新型コロナウイルスの影響で思うように練習ができなかったり、陽性者がでて大会を辞退する学校もありました。 また、自治体や学校によっても練習の制限がかかっているところもあります。 しっかり、対策を講じた上で大会で結果を出せるように練習を行うこともコロナ禍で注意すべきことのひとつです。 2、熱中症 夏のスポーツにおける注意すべきことのひとつが熱中症です。 今年の夏も全国的に気温が高く、熱中症をおこしやすい環境でした。そして、まだまだ暑い日が続きます。 練習時間の縮小の中、連戦で行われる大会で熱中症になる選手も多くいました。 また今までになかった点はコロナ禍において、マスクをしながらスポーツをする機会が増えてきております。 厚生労働省のページでもマスクの着用について以下のように紹介されています。 “ 屋外で人と十分な距離(少なくとも2m以上)が確保できる場合には、マスクをはずすようにしましょう。” (引用元:「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント) マスクの着用に関しても、状況を見ながらつけたり外したりして熱中症にならないように対策をしましょう。 また、こまめな水分補給はもちろん、少しでも体調の異変を感じたら練習を中止し速やかに日陰や風通しの良い場所で休憩をするようにしましょう。 >>夏のトレーニング・熱中症についてより詳しく知りたい方はこちら 3、疲労によるケガ インターハイなどの大会はタイトな日程で試合が行われます。 そのため疲労がたまった状態で、痛みや違和感のある中無理をして試合に出てしまうなどケガをしてしまうこともあります。 ケガをしないためにはウォーミングアップはもちろん、クールダウンもおこない次の試合に備えて身体のケアをしましょう。 トレーナーにコンディショニングをしてもらうのも一つの方法です。 >>プロのアスリートも受けているコンディショニングを受けられるスポーツコンディショニングセンターはこちら まだまだ暑い日が続きますので、上記注意して練習や大会に臨みましょう。 >>柔道整復学科コラムはこちらから >>資料の請求はこちらから ]

-

2021/08/20コラム

2021/08/20コラム- 【浮谷先生コラム・第10弾】~緊張の夏、日本の夏~

-

こんにちは、日本医学柔整鍼灸専門学校です。 柔道整復学科教員で歯科医師の浮谷先生コラムも第10弾です。 ~緊張の夏、日本の夏~ 専任教員の浮谷です。 残暑お見舞い申し上げます。 このように記しましたが、今回はお盆休み前に書き出しまして、いざアップしてもらおうと思ったら悪天候になり、気温も一気に10℃も下がって肌寒いくらいになってしまいました。 全国土砂災害も心配されます。いったいどうなってしまったのでしょう⁉ 今さら補足・訂正もみっともない話で、この先暑さが多少ぶり返すことを予想しつつ以下の拙文にお付き合い願えればと思います。 それでは時制を2週間前の猛暑・炎暑期間に戻しまして 何と言いますか、残りの「暑さ」どころか灼熱の「熱さ」が強まり、新型コロナウイルス+熱中症+異常気象で大変厳しい夏になっております。 タイトルに『緊張の夏』としましたが、蚊取り線香のCM(私の世代では昭和の歌姫・美空ひばりさんのCMが思い出ですが)ではありません。 そういえば今年の夏は蚊が少なく、刺される日もほとんどなかった気がしますが、皆さんのお宅はいかがでしたか? どうやらこの「熱さ」で蚊も飛ばず、セミの声もほとんど聞けない夏になってしまいました。 ご存じのように東京をはじめ首都圏で4度目⁉の「緊急事態宣言」が発令中ですので、夏季休暇中ではありますが昨年に引き続き気を引き締めるつもりで〔緊張〕の2文字を記しました。 このような状態の中、東京オリンピック2020も無事終了し、代わって甲子園の高校野球大会が始まりました。 月末にはパラリンピック2020も開かれるようです。 緊急事態宣言でなかなか外出出来ない分、どうしてもテレビ観戦の時間が増えますね。 どうか目の疲れにご注意ください。 しっかり体調管理して仮眠・昼寝の時間も確保してください。 さて遡る2か月前、私は63回目の誕生日を迎えました。 50歳を過ぎた頃から加速度的に歳を重ね、もはや喜びはありません。 頭髪も白髪混じりで薄くなり、「バーコード状態」から今や無惨⁉いや無残(63)にも「天橋立状態」です。 これからは無理なく過ごそうと人生第4コーナーを回った現在、「老後」とか「余生」をどう過ごすかを思い巡らすことが多くなりました。 日本映画で言えば《小津安二郎的しみじみ感》です。 このブログを目にしている皆さん、「じじいが何ブツブツ言っている」と思われるかもしれませんが…あっという間ですよ、10年、20年なんて‼ 特に若い皆さんは2度目のコロナ禍の今夏、自身の生き方を考える良い機会になるのでは?と思います。 先ほど小津安二郎監督の名前を挙げましたが、皆さんオリンピックの閉会式、ご覧になりましたか? 国旗入場の時、流されたBGMが小津安二郎監督作品【東京物語】テーマ曲だったことにどれだけの人が気づいたでしょうか? スポーツ、ましてやオリンピックの祭典と小津映画は何ら関係を持たないのにあのシーン、なぜかピッタリはまって私は思わず涙してしまいました。 いろいろ問題があったにせよ、大会が無事に終わった安堵感やアスリートの与えてくれた感動の数々とともに小津さんの映画の思い出も蘇って、短いシーンながら私にはあの場面が一番心に残る光景でした。 もちろんその後に続く古関裕而さんの「東京オリンピック・マーチ」再演にも感動しましたが…。 古関さんの曲に関しては、以前自身のブログに記したようにNHKのドラマ「エール」にも登場したのできちんと紹介されていました。 ところが厳粛に日の丸の旗を掲げて入場しているにもかかわらず「東京物語」テーマ曲の方は… 世界的名作の一つに賞賛されながら、実況放送ではアナウンサーからの紹介はなく、小津監督はもちろん作曲者である斎藤高順氏(故人)の名前も無視されたのはとても残念でした。 日本が世界に誇る名匠であり、その小津作品の映画音楽を数多く手がけた斎藤氏の功績はもっと評価されるべきだと思います。 いやはや熱く語って東京オリンピック閉会式から「東京物語」のBGMに話が流れてしまいました。 閉会式の後、急に映画を観たくなった私は先日山田洋次監督の『キネマの神様』を鑑賞してきました。 劇中小津監督へのオマージュで「東京物語」をモチーフにした場面が再現されており、楽しく拝見できました。 山田監督へ感謝申し上げます。 コロナ禍の現在、劇場での上映は少ないかと存じますが、DVDがありますから映画をまだ知らない皆さんもこの夏の終わりに小津作品~「東京物語」を鑑賞してはいかがでしょうか。 PS)小津安二郎監督は先の東京オリンピック開催の前年1963年12月12日、還暦を迎えたご自身の誕生日に他界されています。 なかなか普通の人の真似できない人生ですね。 小津映画ファンとしてはもう少し長生きしてほしかったです。 (監修/浮谷英邦先生:歯科医師・介護支援専門員) >>柔道整復学科コラムはこちらから]

-

2021/08/20コラム

2021/08/20コラム- 【日本医専教員】東京2020メディカルスタッフでの活動報告(第四弾)

-

こんにちは、日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 本日は、日本医学柔整鍼灸専門学校(日本医専)の教員、木下先生の東京2020オリンピックでのメディカルスタッフとしての活動第四弾をお届けします。 東京2020メディカルスタッフでの活動報告(第四弾) 第四弾は、アクアティックセンターメインプール医務室での活動になります。 メインプール会場は、医務室と、FOP(会場内)とを一定時間で交代しながらの活動です。 FOP(会場内)担当の際は、スタート台真横での活動であったため、選手の緊張感を肌で感じながらの活動でした。 普段担当している国内大会とは、かなりの違いを感じ、迫力満点でした。 「パワー」、「スピード」は半端ないレベルで、やはり世界の水泳レベルの高さを思い知らされました。 そんな中、大橋悠依選手の200m、400m個人メドレーでの2冠達成、本田灯選手の200mバタフライ銀メダル獲得は嬉しい結果でした。 (ちなみに本田選手は、私が普段トレーナー活動をさせて頂いている日本大学の選手のため、ホッとするやら、嬉しいやらで、何とも言えない気持ちでした) 大橋選手の金メダル獲得の瞬間は、目の前で立ち会うことができ、一生の思い出となりました。 いつか自分が担当させて頂いている選手が、オリンピックでメダリストになってくれたらと、勝手な想像を膨らませながら、今回の活動を終了しました。 FOP(会場内)担当時に着席していたブースとFOP内のビジョンになります 最後に 4回連続で東京2020オリンピック大会、メディカルスタッフ活動の報告をさせて頂きました。 勝手な主観を書き綴った内容でしたので、上手く伝えきれなかったかと思いますが、最後までご覧くださり、本当に有り難うございました。 今回をもちまして、大会報告は最終回とさせて頂きます。 また、来年以降も様々な大会が続きます。機会がありましたら、またご報告させて頂きます。 (監修/木下美聡先生:柔道整復師 日本大学水泳部オフィシャルトレーナー) >>柔道整復学科の過去のコラムはこちらから >>本校の資料を請求する場合はこちらから >>オープンキャンパスや説明会についてはこちらから]

-

2021/08/19コラム

2021/08/19コラム- 【日本医専教員】東京2020メディカルスタッフでの活動報告(第三弾)

-

こんにちは、日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 本日は、日本医学柔整鍼灸専門学校(日本医専)の教員、木下先生の東京2020オリンピックでのメディカルスタッフとしての活動第三弾をお届けします。 東京2020メディカルスタッフでの活動報告(第三弾) 第三弾は、武蔵野の森総合スポーツプラザで女子水球チームのフォローアップに行ってきました。 この日は、南アフリカチーム、中国チーム、スペインチーム、オランダチームの練習のフォローアップを致しました。 中国チーム、スペインチームは合同で試合形式の練習をしており、本番さながらの迫力を感じられました。 水球女子選手は、男子選手とは少し違っていて、軟らかさの中に「強さ」と「しなやかさ」が感じられる水球でした。 スポーツは「強さ」も必要ですが、「しなやかさ」も大切であることを改めて教えて頂きました。 女子水球選手、正直言ってカッコイイです。 前回の男子水球チームと同様、是非機会がありましたら、応援をしてあげてください。 武蔵野の森総合スポーツプラザの全景は大きすぎて入りきりませんでした。 へたくそでごめんなさい。 (監修/木下美聡先生:柔道整復師 日本大学水泳部オフィシャルトレーナー) >>柔道整復学科の過去のコラムはこちらから >>本校の資料を請求する場合はこちらから >>オープンキャンパスや説明会についてはこちらから]

-

2021/08/18コラム

2021/08/18コラム- 【日本医専教員】東京2020メディカルスタッフでの活動報告(第二弾)

-

こんにちは、日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 本日は、日本医学柔整鍼灸専門学校(日本医専)の教員、木下先生の東京2020オリンピックでのメディカルスタッフとしての活動第二弾をお届けします。 柔道整復学科 専任教員の木下です。 私の東京2020オリンピックメディカルスタッフ活動は、競泳と水球の3つの会場を担当することになっているため、会場を順繰りに回りながらの活動になります。 そこで第二弾は、東京体育館での男子水球チームへのフォローアップに関する報告になります。 東京2020メディカルスタッフでの活動報告(第二弾) この日の活動は、日本チーム、クロアチアチーム、イタリアチームの練習のフォローアップになります。 今回の日本チームのトレーナーさんは知り合いの先生であったため、日本チームの現在の状態など、いろいろなことを教えて頂けました。 また日本チームの監督さんからは、ジョークを交えたお話しを頂き、スタッフ一同、一瞬にして日本チームのファンになりました。 思わず、「ポセイドンジャパン、頑張れ!」と呟いてしまいました。(「ポセイドンジャパン」とは水球チームの愛称になります) 日本チームの選手たちの大きさに驚いておりましたが、クロアチアチームやイタリアチームは更に大きな選手たちが揃っており、大男たちの肉体に圧倒されました。 何しろ大きい!!! 一見の価値ありです。 もし宜しかったら、皆さんも是非、水球競技も応援してあげて頂けたらと思います。 写真は、東京体育館外観と水球場練習場にありましたボールケースです。 前回同様、東京体育館内部の写真は、選手がどうしても映り込んでしまうため、紹介を最低限に控えさせて頂きます。ごめんなさい。 (監修/木下美聡先生:柔道整復師 日本大学水泳部オフィシャルトレーナー) >>柔道整復学科の過去のコラムはこちらから >>本校の資料を請求する場合はこちらから >>オープンキャンパスや説明会についてはこちらから]

-

2021/08/17コラム

2021/08/17コラム- 【日本医専教員】東京2020メディカルスタッフでの活動報告(第一弾)

-

こんにちは、日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 本日は、日本医学柔整鍼灸専門学校(日本医専)の教員、木下先生の東京2020オリンピックでのメディカルスタッフとしての活動をお届けします。 柔道整復学科 専任教員の木下です。 東京2020オリンピック大会内で行った、メディカルスタッフ活動を今回から4回に渡って報告させて頂きます。 ただ、制約がある中での報告ですので、十分な報告は出来ないかもしれませんが、なるべく臨場感のある報告にしていきたいと思います。 宜しかったら、是非ご覧ください。 東京2020メディカルスタッフでの活動報告(第一弾) では、第一弾の報告をさせて頂きます。 東京2020オリンピックメディカルスタッフの活動は、アクアティックセンター練習会場から始まりました。 活動は、「早出組」と「遅出組」の2つのグループで構成されており、この日私は早出組のシフトであったため、朝の気持ち良い時間帯に会場入りができました。 ただ早朝といえども、ちょっと暑かったですが… 活動は、ドクターの先生とペアーを組み、2人1組でやらせて頂きました。 今回は練習会場内にある医務室で、選手のフォローアップをさせて頂きました。 様々な国籍の選手たちがちょこちょこ顔を出してくださり、お国柄による個性がしっかりと漂う現場でした。 競泳会場であるアクアティックセンターは夜ライトアップされて、すごく綺麗でした。(もう1つは日中のアクアティックセンターです) アクアティックセンターのライトアップは、何色かに変化するそうで、今回は、ブルーのアクアティックセンターを写真に納めることができました。 ※会場内部の写真は、選手がどうしても映り込んでしまうため、紹介は最低限に控えさせて頂きます。 申し訳ございませんが、ご了承ください。 (監修/木下美聡先生:柔道整復師 日本大学水泳部オフィシャルトレーナー) >>柔道整復学科の過去のコラムはこちらから >>本校の資料を請求する場合はこちらから >>オープンキャンパスや説明会についてはこちらから]

-

2021/08/06コラム

2021/08/06コラム- 川崎先生コラム 第10弾「自然災害時における柔道整復師の役割」

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 川崎先生コラムの第10弾をお届けいたします! 自然災害時における柔道整復師の役割 毎日、暑い日が続きますね。 これからの季節は台風が多く発生し豪雨による災害も心配です。 過去にも大震災、台風や豪雨、土砂災害など多くの災害が起き、自然災害の猛威は記憶に残っていると思います。 被災地では悲しみのなか、被災直後から復興に向けて全力で救助・復旧活動を行います。 自然災害時に私たちは何ができるのだろうか? 皆さんは考えたことがありますか? 救援については、互いを助け合う「共助」から医療・消防などの救援・捜索機関の「公助」にいたるまで、最大多数に最善を尽くすことを目標とされています。 私たち柔道整復師は支援者としてできることを考え、医療支援活動を行い貢献することは大切な使命です。 また、自治体や医師、日本赤十字社、消防、救命救急士、警察など多職種と連携を取り支援活動を行うことが最も重要であると感じています。 柔道整復師の被災地での活動 1.被災者の応急処置 柔道整復師は外傷処置のプロであり、整形外科や接骨院で培った技術を災害現場で活かすことができます。 災害初期は物資が不足していて、医療機関が混乱しているなかで、生死にかかわる損傷以外の骨折・脱臼・捻挫・打撲などに対して身近にある木の板やビニール袋、布切れを使用し応急処置を行います。 決まった道具がなくても工夫できる技術は柔道整復師独自の整復・固定技術があるからです。 災害時の現場では、柔道整復師がトリアージで緊急性の低いと判断された傷病者の最低限の応急処置を行い、状態を安定化させることに重点が置かれます。 この活動は、重症患者を優先的に高次医療機関へ搬送することでPTD(防ぎえる外傷死亡)を1人でも多く防ぐことに助力できます。 また、傷病者の搬送において医療機関が混乱しないように配慮することができます。 2.トリアージの補助 トリアージという言葉は「選別」という意味で、本格的にトリアージに注目が集まったのは、1995年の阪神・淡路大震災のときです。 それまでさまざまであったトリアージタッグの形式が統一化されました。 トリアージとは限られた人的・物的資源の状況下で最大多数の傷病者に最善の治療を実施するため、傷病者の治療と搬送に優先順位をつけるものです。 その優先度は、赤・黄・緑・黒の色で表現されます。トリアージの結果に従い、優先順位の高い傷病者から治療が開始されます。 みなさんも、トリアージの分類について知っておいて下さい。 トリアージは主に医師や救急隊員が行い、柔道整復師や他の医療従事者がトリアージタグの記入や傷病者の誘導・保護を行います。 迅速に選別する必要がある場合、簡易的な1次トリアージであれば柔道整復師でも可能です。 優先順位3の緑の軽症者ならば柔道整復師でも十分に対応できる範囲ですが、時間の経過とともに症状の変化が現れることもあるため、医師の指示や管理下で応急処置を行うことが必要です。 3.医療救護所の設営 災害および緊急事態発生時には、医療機関体制を整え、早期に人命救助を行うことが重要です。迅速な活動ができるように医療救護所の設営や物資の運搬、環境整備などの支援を行います。 4.避難生活による疾病予防 避難生活を強いられている被災者は、精神的不安定になり、閉じこもり傾向になることがあります。 活動量も低下し、身体機能や健康に関わる要素が障害され、高齢者では要介護状態になることが問題となっています。 柔道整復師は、機能訓練指導員として訪問機能訓練を実施し、身体機能の向上や心理面においても、被災者の言葉に耳を傾けて励ましの言葉をかけ不安を取り除くように働きかけ、身体機能改善と活動意欲向上の支援を行っています。 5.その他 自治体と連携して、炊き出しや緊急物資の搬入、被災者の保護や正確な災害情報を関係者や周囲の住民に伝達するなどを行います。 柔道整復師は、外傷処置に優れており救護活動に対しては、スポーツ現場や災害現場においても能力を発揮できる職業です。 念頭に置いて活動すべきことは、医療チームにおいては、中心となるスペシャリストがいてその指揮下のもと的確に協調性をもって行動する能力が求められます。 事前に訓練を受けていない救援者が救援活動に携わってもかえって対処しきれず迷惑になることがあります。 個々の知識と能力を備え、外傷処置以外の救命救急法も身に着ける必要があります。 災害講習会などに参加し救命の意識を高く持つようにしましよう。 本校柔道整復学科専任教員 柔道整復師・鍼灸師 川崎有子 夏本番ですね~🌞💦 最近は、水にレモンを入れてレモン水を飲んでいます。 さっぱりして夏にはお勧めドリンクです。 レモンはビタミンCが豊富で、抗酸化作用とコラーゲン生成を助ける作用があるため、たるみやしわの予防、肌あれ予防効果があります。 また、クエン酸は疲労回復、水分代謝を促しむくみを改善する効果があります。 熱中症に気をつけて、毎日笑顔でお過ごし下さい。 >>資料請求はこちら >>日本医専のイベント情報はこちら >>ほかの柔道整復学科ブログはこちら]

-

2021/08/05授業見学

2021/08/05授業見学- 【授業レポート】~ Xサポート ~

-

こんにちは。 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 柔道整復学科 昼間部 1年生の実技授業を見学してきました! 担当は大隅先生です。 今回は筋肉や靭帯の動きを制限するテーピング術「Xサポート」の練習をしていきます! X字にテーピングを貼ることで患部をしっかり圧迫・補強することができます。 大隅先生から説明を受けた後、学生たちもテーピングを巻いていきます。 ひざや太ももにうまくX字に貼ることが難しく、大隅先生にコツを聞いている場面も。 学生のみなさんは楽しそうに、明るくテーピングの練習をしていました。 雑談も交えつつ、しっかりと手は動かして挑戦していきます! いつの間にか授業終わりのチャイムが鳴って、「もっと練習したい!」という声もありました。 すきま時間を使ってどんどん練習して、どんどん上手になりましょう!! また、今だけ限定! 柔道整復学科 昼間部の実技授業に参加することができます! このイベントに参加して一足早く日本医専の授業を受けてみませんか? ★授業体験【来校型】★ 8/18(水)10:30~12:00 <<お申込みはこちら!>> >>過去の授業体験レポートはこちら 毎週末のオープンキャンパスでは、柔道整復学科/鍼灸学科の体験授業が受けられます! <<日本医専のイベント情報はこちら>> <<日本医専の資料請求はこちら>>]

-

2021/08/03ゼミ活動

2021/08/03ゼミ活動- 【ヘルスケアゼミ】ダイエットを目的とした食事と運動指導

-

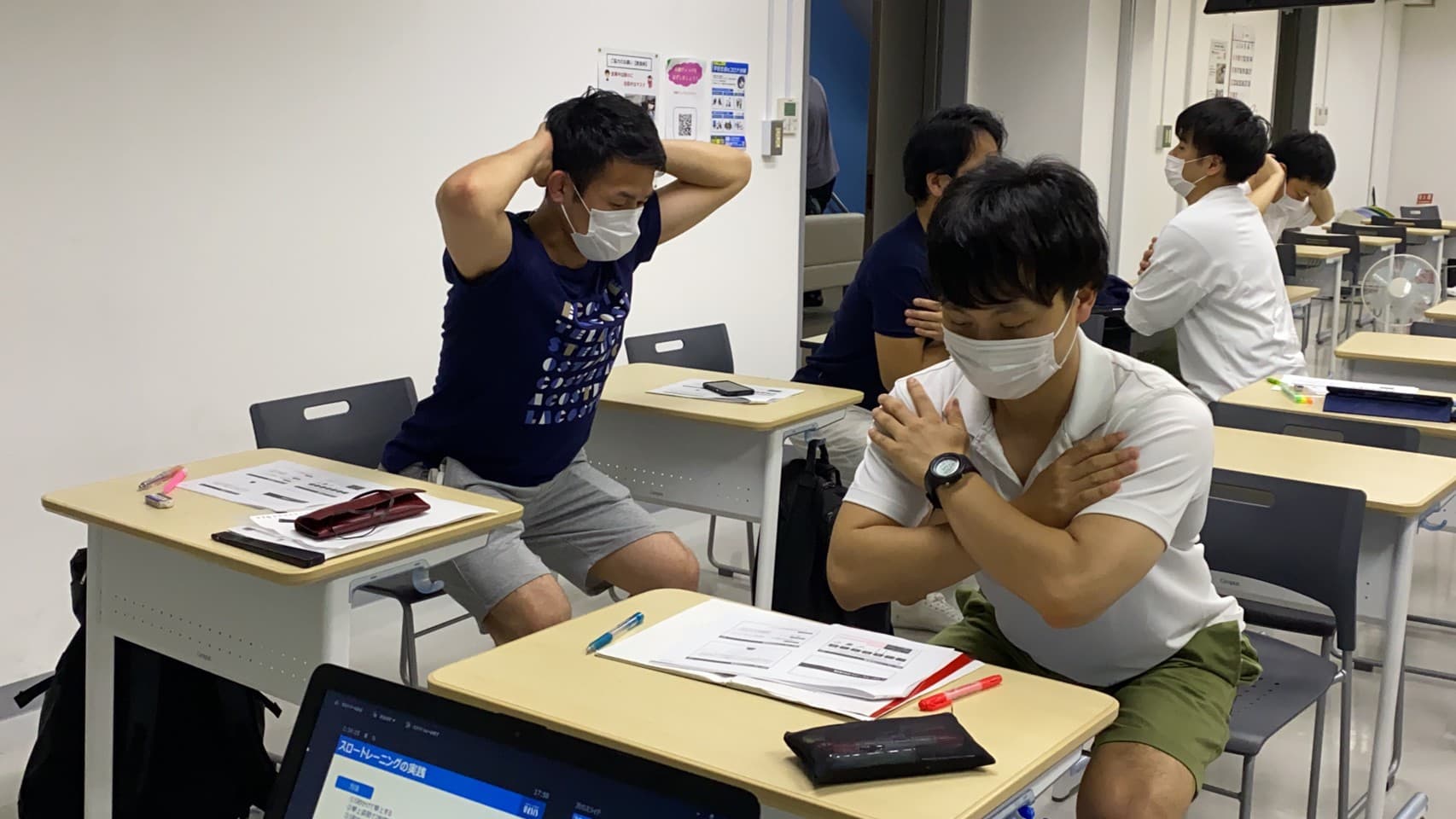

みなさんこんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校、広報担当です。 本校 柔道整復学科の魅力のひとつ、4大柔整ゼミの中の『ヘルスケアゼミ』の第1回が行われました! 【4大柔整ゼミ】 ケガゼミ、スポーツゼミ、ヘルスケアゼミ、高齢者ケアゼミの4分野に分かれて、より専門的な知識を学ぶことができる本校独自の学習制度です。 <<詳しくはこちら>> 記念すべき第1回は、会員制フィットネスクラブ・株式会社東急スポーツオアシスの山崎さん! 今回のメインテーマは「ダイエットを目的とした食事と運動指導」です。 皆さんはダイエットと聞くとどんな方法を思い浮かべますか? 世の中にはたくさんのダイエット方法が発信されているので、きっと様々な方法を目にすると思います。 その方法が果たして正しいのか、自分に合っているのか、継続していけるのか…追及していくと個人ではなかなか難しいですよね。 ここが、トレーナーの腕の見せ所でもあります。 しっかり学んで、サポートするお客様に寄り添ったトレーナーを目指しましょう! まずはダイエットの基礎知識を学んでいきます。 ●運動で消費エネルギーを上げるダイエット ●食事を減らして接種エネルギーを減らすダイエット どちらか一方に偏るのではなく、生活習慣のなかで「運動」と「食事」の両方に対して改善していくことが大切です。 運動の習慣がない人には、何かをしながらの「ながら運動」を提案してみたり、食事の時間が不規則な人には、摂取する栄養素を見直してみたりと、あくまでサポートするお客様の生活習慣にトレーナーは寄り添います。 このゼミ内でも山崎さんは生徒たちに普段の生活習慣を質問する場面があり、一番多かった意見が「朝食をとらない」習慣でした。 食事指導方法のアプローチの一つに食行動の「欠食」があり、朝食を抜く習慣はそれにあたります。 朝食を抜くことで体へのどういった影響があるのか、そもそもなぜ人は朝食を抜いてしまうのか、山崎先生から丁寧に説明があります。 生徒たちが自分たちの生活に照らし合わせながら、真剣に山崎先生の言葉を聞いている姿が印象的でした! そのほかにも、食事指導方法としてアルコールとの付き合い方や栄養素について学んだあと、「運動」へのアプローチとしてトレーニングメニューの紹介がありました。 今回はスロートレーニングを実践していきます。 スロートレーニングとは、その名の通りゆっくりとした動作で行うトレーニング方法です。 体に高負担をかけることなく、1セットだけでも効果的で自宅でのトレーニングも提案できるということで、コロナ渦の今にもぴったりですね。 今回ご紹介いただいたスロートレーニングは、スクワットです! ①しゃがんだ下の状態からスタート、5秒かけてひざを伸ばす ②伸びきらないところで2秒キープ ③5秒かけて元の姿勢に戻す 倒れないように、椅子を用意してくださいね! 山崎先生の説明のあと、生徒たちも実践していきます。 手を後ろで組める人は後ろで組むとさらに効果的です! この下の状態から、上に伸ばしていきます。 伸びきらないところで2秒キープしていきましょう! サポートするお客様のペースや年齢、トレーニングする目的に合わせてセット数は変わっていきます。 ややきつい、と感じるくらいの運動が一番脂肪燃焼効果が高いということなので、皆さんも無理せずチャレンジしてみてくださいね♪ 生徒のなかにはすでに身近の人の健康面をサポートしている人もいるので、「さっそく提案してみます!」と熱意に満ち溢れていました。 今回はダイエットを目的とした食事と運動指導について学びましたが、ヘルスケアゼミでは今後も「健康」というものを1つのテーマにして色々なアプローチで知見を広げていきます。 次回以降もレポートをお届けします! お楽しみに!! 「本物の技を磨くなら日本医専」 一度、日本医専の技を見に来ませんか? 日本医専では他にも様々なイベントを開催しています。 興味のあるイベントにぜひお越しください♪ ★柔道整復学科★ 8/7(土)14:00~16:00「接骨院での手技療法」 8/21(土)14:00~16:00「卒業生スペシャル! バスケットボールトレーナー来校!」 8/22(日)13:00~15:00「柔道整復師×スポーツトレーナー」 8/28(土)14:00~16:00「「ケガ」「スポーツ」「ヘルスケア」「高齢者ケア」4大柔整を知ろう!」 皆さまのご参加を心よりお待ちしております! ]

- お問い合わせ

- info@nihonisen.ac.jp

- 03-3208-7741 平日 9:00 - 21:30

- LINEで問い合わせる