川﨑先生コラム 第24弾「顎関節症になっちゃった!!顎関節症とは」

2022/07/08

こんにちは!

日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。

川﨑先生コラムの第24弾をお届けいたします!

顎関節症になっちゃった!!顎関節症とは

オンライン生活やスマホ使用による姿勢異常(猫背)、コロナ禍のストレスで顎関節症になる人が増えているそうです。

私もある日突然に、ご飯を食べるとこめかみの所がゴリゴリ、ジャリジャリと音がし始めてもしや?と思ったら1週間後には口が半分しか開かなくなりました。

特に思い当たる原因は考えられないのですが、異常を感じるようになってから仕事が終わると頬や顎周囲の筋肉の痛みと首から側頭部にかけて重だるさとコリを感じます。

その他に耳鳴りと頭重感がとても気になるようになりました。

生活習慣を見直してみると長時間のパソコン作業と首肩の筋緊張が発症のきっかけかな?と思います。

だんだん症状が悪化してきたので、日本医専の美容鍼灸サロンAcure(アキューレ)で鍼治療を受けました。

なんと!!顎の違和感と耳鳴りが改善され筋肉の緊張も緩和され口が大きく開くようになりました。

その後は、調子がよく早く治療すればよかったなぁ~と思いました。

定期的に治療を継続したいと思います。

☟ 顎関節症とは

顎関節症は多様な症状を訴え病態も様々です。

顎関節症は顎の関節を構成する骨、筋肉、靭帯といった構造のバランスが崩れることで発症します。

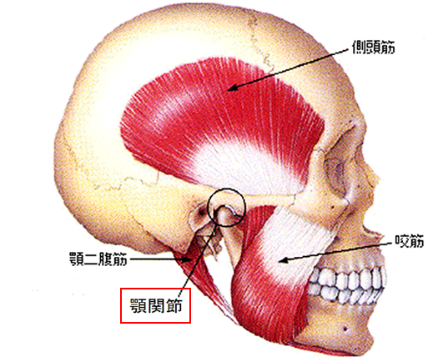

①顎関節(※下図参照。耳の前にある関節)や咀嚼筋の痛み(下あごを動かす)、②関節の雑音(ギリギリ、ジャリジャリ、ザリザリ)、③開口障害(口を開けることができない)を主な症状とするもので、これらの症状が1つでもあれば顎関節症と診断されます。

つまり、口を開けようとすると顎が痛い、音がする、口が開かないといった症状があるときは顎関節症と考えられます。

発症要因で一番多いのはストレスの影響が考えられています。

リラックスしているときは上下の歯は接触しておらず1~2㎜ほど隙間が生じています。

しかし、緊張状態になると口を閉じる力が強くなり歯を食いしばる状態になります。

この状態が続くと顎への負担が慢性化して顎関節症を発症します。

☟ 顎関節症の原因

最も大きな原因は、筋緊張による顎関節への過度の負荷です。

緊張する仕事をしている、対人関係の緊張、姿勢不良、硬いものを食べる、長時間の咀嚼、楽器演奏、長時間のデスクワーク、重量物の運搬、うつ伏せで寝ているなどがあります。

そのほか、歯並びが悪い、歯の嚙み合わせの異常なども発症の原因となります。

スポーツ選手でも競技中に歯を食いしばることが多いため顎関節症になる選手が多くいます。

☟ 顎関節症のタイプ

①咀嚼筋障害型(筋の問題)

顎の筋肉の使いすぎが原因で頬やこめかみに痛みが生じます。

筋肉の緊張や、筋・筋膜の調和が崩れて噛み合せが悪くなることが原因とされます。

また、日常生活で受けるストレスによっても発症することがあります。

顎の歪みや頭痛、肩こり、耳鳴りを訴えることもあり、全身と局所の筋緊張を緩和するためにマッサージを行い安静にします。

②靭帯・関節包障害型(関節の問題)

関節に異常があり、大きく口を開けたり、硬い物を噛んだり、歯ぎしりや食いしばりをすることで顎関節に痛みが生じます。

顎の痛みや関節運動障害が見られるため、あくびや硬いものを控え可能な限り安静にします。

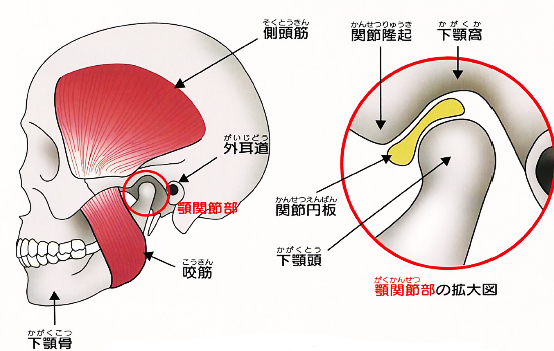

③顎関節内障型(関節円板の問題)

顎関節症の中で発生頻度が高く、関節円板(上顎の骨と下顎の骨の間に存在するクッションの役割をする組織)の異常が原因で発症します。

関節円板の位置がずれてしまっているため、口を開けるときや閉じるときにカクっと雑音やクリック音がします。

また、症状が悪化すると関節円板が前方にずれた状態で引っかかるようになるため大きく口を開けられなくなります。

主に開口障害や、関節の適合異常や動きの異常が見られ、一般的にマウスピース治療を行います。

④変形性顎関節症型(変形の問題)

関節の変形が原因となって発症するタイプです。

加齢とともに発症する傾向があります。下顎頭の変形や顎関節の動きをスムーズにしたり、摩擦を軽減している関節円板に障害が起きます。

症状だけでは診断困難なためレントゲンを撮影して骨の変形がないか調べていきます。

主な症状としては、顎関節部の軟骨がすり減っていたり変形が生じているため、口を開けたり閉じたりする時にジャリジャリと雑音が生じ、開口障害がみられます。

マウスピース治療や開口訓練を行い顎への負担を軽減します。

☟ セルフチェック(スリーフィンガー法)

口を開ける大きさを、指を横にして入れることで確認します。

①指が3本入れば口を開ける大きさは正常です。

②指が2本入らない状態は急性の顎関節症になっています。

早期であればすぐに治る可能性が高いので早目に治療を開始しましょう。

③指1本が入らない状態は顎関節症が悪化して重症化している可能性があります。

すぐに専門の医療機関の受診をお勧めします。

④指2本は入るけど指3本は入らない場合は、顎関節症が慢性化しています。

治るまでに時間が必要となります。

☟ 治療とケア

顎関節症に対する治療の管理目標は、痛みを減少させること、顎機能などを回復させること、正常な日常活動を回復させることです。

多くは生活習慣や癖を改善することで症状を軽減することができます。

①筋マッサージ法や筋訓練法などの治療

セルフケアとしての開口ストレッチや咀嚼筋マッサージなどを行い、痛みを軽減していきます。

筋肉は温めたほうが良いので風呂に入ってゆっくりマッサージするようにしてください。

関節の痛みが強い場合は悪化することがあるので要注意です。

②薬物療法

鎮痛剤や非ステロイド性抗炎症剤の投与をすることで痛みを緩和させることができます。

咀嚼筋および顎関節痛に対する治療に効果があります。

③マウスピース療法

噛み合せ異常にはマウスピース療法を行い顎関節への負担を軽減させます。

2 週間から1ヶ月、長くとも 3ヵ月ほどの基本治療で痛みや開口障害などの症状が改善しない場合はMRI検査や専門的対処が必要となります。

顎関節症は、慢性化すると治りにくく日常生活に影響を与えてしまいますので異常を感じたら早期に治療をすることが大切です。

また、顎の歪み(偏位)は、頭頚部のバランスや脊椎のバランスに影響します。

肩こりや頭痛、耳鳴りなどを併発することがあり、歪み自体は美容にも関係します。

美味しくご飯を食べることもできないため気分は憂鬱になってしまいます。

暑いですね~:;(∩´﹏`∩);:

かなり猛暑日が続きますが、皆さんは元気にお過ごしでしょうか?

日本医専では、柔道部が再活動するようになり私も練習に出ています。

柔道部の練習で少しずつ体力強化とボディーメイクを頑張っています。

練習に参加している学生は1年生から3年生まで年齢も様々です。

暑いですが、みんな楽しく技を磨いています。

柔道経験者で柔道整復師を目指す方は、是非日本医専に来てください!!

待っています!!(*^-^*)

柔道整復師・鍼灸師

本校柔道整復学科 専任教員 川﨑有子

週末のイベントでは先生ともお話しができます!

>>オープンキャンパス情報はこちら

先生のコラムや授業の様子がわかる!

>>ほかの柔道整復学科ブログはこちら

まずは日本医専を知ろう!

>>資料請求はこちら

新着記事

-

2025/09/08ニュース

2025/09/08ニュース- 【実技授業レポート】柔道整復学科 「ハンドリフレクソロジー」

-

こんにちは! 日本医専・広報担当です。 本校では、現場で本当に役立つ実践的な手技の習得を重視しており、即戦力となる人材育成を目指しています。その一環として、アロマやリフレクソロジーなど、心と身体をトータルでケアするホリスティックなアプローチも積極的に取り入れています。 今回はそんな実践授業の中から、「グレープフルーツのアロマオイルを使ったハンドリフレクソロジー」の授業風景をご紹介します! 心も体もリラックス。香りと手技の融合授業 川﨑先生による大胸筋、三角筋を圧迫マッサージデモンストレーション この日の授業では、フレッシュなグレープフルーツの香りが教室に広がる中、ハンドリフレクソロジーの基本手技を学習。教室は、グレープフルーツの爽やかな香りに包まれ、自然と深呼吸したくなるような心地よい空間に。 介護・美容・リラクゼーションなど、さまざまな分野で求められる癒しの技術を、アロマの力とともに体験を通じて学んでいきます。 スポーツ現場でも、リフレッシュ効果や筋肉の緊張緩和などに応用されており、幅広く役立つ技術です。 先生のデモからスタート!まずは感じて学ぶ。 授業は、柔道整復学科 川﨑先生によるデモンストレーションから始まりました。 実際に手技を披露しながら、グレープフルーツの香りの特徴や使い方についても丁寧に解説。 オイルを手のひらになじませて、深呼吸しながらゆっくり… グレープフルーツの香りには、気持ちの高ぶりを和らげ、頭をスッキリさせる効果もあるんですよ。 不安を感じたときや、前向きな気持ちになりたいときにもおすすめです。 香りと手技が融合することで、教室の雰囲気もどこか穏やかに。 リラックスムードの中にも、技術習得への真剣なまなざしが感じられました。 手技のポイント説明では一気に集中モードに切り替わる、その空気感が印象的でした。 実践!ペアでハンドリフレ いよいよ生徒同士でペアになり、実践スタート! この香り、すごく癒される!ここの圧の感じ、どう?あ〜、手がぽかぽかしてきた〜!和やかな会話と笑い声があふれる中、それぞれが工夫しながら、手技の感覚を確かめ合います。 中には眠くなってきた…という声もあり、短時間でもしっかりとリラックス効果を実感できるのが特徴です。 先生からのアドバイスも随時入り、親指の圧は、もう少しソフトにね。反射区はこのライン上にあるよといったアドバイスや、ふとしたタイミングでミニクイズも飛び出し、学びも深まっていきます。 シリコンカッピングで仕上げのケア 実技の最後には、シリコンカッピングも体験。 筋膜リリースやリンパの流れを促す効果があり、血行促進にもつながります。 触れて、香って、感じて学ぶ体験は、五感をフル活用することで知識の定着にも効果的。 アロマの香りと施術の相乗効果で、記憶にも心にも残る授業となりました。 「香り×手技」で記憶にも残る! 触れて感じて、香って学ぶ。感覚をフル活用した学びは、記憶にも残りやすいんです。 「グレープフルーツの香り=リフレッシュ」といったアロマの効能も、実際に体験することで自然に覚えられます。 先生は「香りが脳に与える影響」や「オイルを使った時の摩擦軽減効果」など、理論と実技をリンクさせながら、テンポよくレクチャー。 授業の最後には、ふんわりとした香りの中でみんなが自然と笑顔になる、そんな素敵な空気感がありました。 おわりに 香りって、記憶や感情とも深くつながっているから、自分自身のコンディションを整えるのにもぴったり。みんな、ちゃんと癒す気持ちを持って手技に向き合っていたのが素晴らしかったです。香りの効果も体感できたようで、今日の学びはきっと将来にもつながりますよ。今日の体験とあわせて復習してみてくださいね。と川﨑先生。 先生からの優しい言葉で、今日の授業は締めくくられました。 グレープフルーツの香りと、手のぬくもりがもたらすリラックス体験。 五感を使って学ぶ授業は、技術だけでなく人を思いやる心や癒しの本質にも触れられる貴重な時間でした。 学ぶって楽しいを実感できる、そんな日本医専の授業風景をご紹介しました! こうした取り組みは、学生のもっと学びたいという気持ちを応援する場として大切にされています。柔道整復師を目指すうえで欠かせない実践力を、現場さながらの空気の中でしっかりと身につけられる貴重な時間です。 経験を積みたい人、技術を磨きたい人にはぴったりのチャンスですよ。 日本医専では、学びの場やサポート体制も充実しています。ぜひ一度、説明会やオープンキャンパスに足を運んで、実際の雰囲気を体感してみてくださいね! 柔道整復師・鍼灸師に興味のある方は、ぜひお気軽にご参加ください。 オープンキャンパス毎週開催中 資料請求はこちら 手技重視、即戦力!日本医専Instagram]

-

2025/08/07コラム

2025/08/07コラム- 【柔道整復学科・川崎先生コラム】エンタメの光と影を支える柔道整復師~エンタメトレーナー~

-

こんにちは! 日本医専の広報担当です。 柔道整復学科 川﨑先生コラムの第66弾をお届けいたします! エンターテインメントの世界は、観客に夢と感動を与える一方で、その華やかなスポットライトの裏には、パフォーマーや裏方スタッフが計り知れない努力と過酷な身体的負担を負っています。 ダンサーの激しい動き、役者の長時間の稽古、ミュージシャンの楽器による特定の筋肉への負担など、彼らの身体には想像以上の負荷がかかるものです。 こうした特殊な環境下で、その専門知識と技術を活かし、「エンタメトレーナー」として活躍する柔道整復師の存在は、まだ広く知られていません。単にケガを治療するだけでなく、エンタメ業界特有の身体的課題に寄り添い、パフォーマンスの維持向上、そして何よりも長く輝き続けるための身体づくりをサポートしています。 知られざる「エンタメトレーナー」の存在 エンタメ現場では、急なケガへの対応はもちろんのこと、パフォーマンスの向上、慢性的な痛みの緩和、そしてケガの予防まで、幅広い知識と技術が求められます。 柔道整復師の最大の強みは、骨折・脱臼・捻挫・打撲・筋腱の損傷といったケガに対する施術が行なえる専門家である点と、様々な手技による丁寧な施術によって個々に合わせたきめ細やかなサポートが可能である点です。 例えば、舞台稽古中に捻挫をしてしまったダンサーがいたとします。 柔道整復師は患部の状態を正確に判断し、適切な処置を施すことで早期回復を促し、舞台復帰を強力にサポートします。 また、長時間の練習で肩や腰に慢性的な痛みを感じている役者に対しては、痛みの原因を特定し、手技による施術や運動療法、さらには日常生活での指導を通じて根本的な改善を図ります。 柔道整復師は、エンターテインメントを「身体」の面から支え、パフォーマーたちが最高のパフォーマンスを発揮できるようサポートすることで、感動を生み出す源となっています。 エンタメ業界の現場において柔道整復師の存在は不可欠な職業です。 豪華客船を彩るダンサーの心身をサポート! 飛鳥Ⅲで活躍されているダンサーさんのコンディショニングケアに行ってきました。 華やかなステージの裏側では、ダンサーの皆さんは想像以上の身体的・精神的負担を抱えています。 そのため、今回のケアでは単に身体のメンテナンスを行うだけでなく、多岐にわたる問題への対応を重視しました。 身体的ケア:パフォーマンス向上のためのコンディショニング、ケガ予防のための身体の使い方、そしてご自身で実践できるテーピングの方法など。 心理的負担のケア:長期にわたる船上生活や、常に最高のパフォーマンスを求められるプレッシャーに対するメンタルヘルスサポート。 セルフメンテナンスの知識指導:ご自身で身体のケアができるよう、ストレッチや筋膜リリースなどの具体的な方法。 飛鳥Ⅲという特別な環境で活躍されるダンサーの皆さんが最高のパフォーマンスを維持できるよう、心身両面からのリカバリー方法をダンサーさんと一緒に考えながらサポートしてきました。 実際に舞台も拝見し、特殊な振付けによる負担が大きいことを実感しました。この経験を通じて、様々な分野の治療に対応できる能力が、エンタメトレーナーには必須であることを改めて認識しました。 また、ダンサーさんにおいても柔道整復師という職業の魅力を実感してくれて、引退後に進むセカンドキャリアとして資格を取得したいというお話がありました。 エンタメ関係者が抱える主な身体的問題(職業別) 1.ダンサー・振付師 【身体的問題】股関節や膝、足関節の痛み、腰痛、疲労骨折、腱鞘炎、捻挫や肉離れなど 【柔道整復師の役割】ケガの応急処置、関節可動域の改善、正しい身体の使い方指導、 パフォーマンス向上のためのコンディショニングなど 2.役者・声優 【身体的問題】肩こり、腰痛、頚部痛、膝痛、捻挫や打撲など 【柔道整復師の役割】慢性的な痛みの緩和、姿勢改善、疲労回復、身体の使い方指導など 3.ミュージシャン 【身体的問題】肩、腕、指の痛み、腱鞘炎、首・肩こりなど 【柔道整復師の役割】演奏で生じる特定部位の痛みの緩和、フォーム改善のアドバイス、疲労回復など 4.テーマパークの舞台 【身体的問題】着ぐるみによる首、肩、腰、膝の痛み、反復動作による疲労、捻挫や打撲など 【柔道整復師の役割】疲労回復、身体ケア、ケガの応急処置、負荷の少ない動き方指導など 5.アクション・スタント現場 【身体的問題】打撲、捻挫、骨折、脱臼、首、肩、腰、膝の痛み、全身の疲労など 【柔道整復師の役割】身体能力を引き出すコンディショニング、ウォーミングアップ指導、テーピング指導 ケガの処置・予防、リハビリテーションなど 6.裏方スタッフ(舞台監督、照明、音響など) 【身体的問題】腰痛、肩こり、膝痛、全身の疲労など 【柔道整復師の役割】身体のメンテナンス、疲労回復、姿勢アドバイスなど ダンサー出身の柔道整復師が拓く未来 ダンサーとしての経験と柔道整復師としての専門性を併せ持つ人材は、まさにエンタメ業界が待ち望んでいた存在です。 彼らは、パフォーマーのケガの治療だけでなく、パフォーマンス向上のためのコンディショニング、キャリアを長く続けるための身体管理、さらには若手ダンサーの育成現場での指導など、多岐にわたる分野で活躍する可能性を秘めています。 かつて自らの身体を支え、表現を可能にしたその手から繰り出される施術は、単なる手技に留まらず、患者であるパフォーマーの身体と心に深く響くものになるでしょう。 「ダンサーから柔道整復師へ」身体の極限を知る者が、その知識と経験をエンタメ業界へ還元していくことは、大きな社会貢献であり、彼らにとって新たな自己表現の始まりとなるはずです。 終わりに エンターテインメント業界における身体の問題は、単なるケガや疲労に限りません。 その特殊な環境ゆえに、より深く、そして見過ごされてしまいがちな問題が数多く存在します。 「魅せる身体」を追求するあまり健康を犠牲にしてしまうケースや、見えないストレスの蓄積が身体に様々な形で現れることも珍しくありません。 また、現役時代だけでなく、引退後の身体的問題まで見据えた長期的なケアも考えていく必要があります。 私たち柔道整復師は、目の前の痛みに向き合うだけでなく、その背景にある原因を深く理解し、エンターテインメントへの深い共感を持ち続けることが何よりも大切だと考えています。 パフォーマーの皆さんが安心して輝き続けられるよう、これからも心身両面から支えてまいります。 過去のコラムはこちら 柔道整復師・鍼灸師 本校柔道整復学科 専任教員 川﨑有子]

-

2025/07/17コラム

2025/07/17コラム- 【柔道整復学科・片橋先生コラム】熱中症予防

-

こんにちは、日本医専です! 今回は、柔道整復学科の専任教員 片橋先生コラムの第67弾をお届けします! 柔道整復学科専任教員の片橋です 暑いですね~ 「それしか言葉が出ない・・・」という患者さんがいらっしゃいました わかる~、ですよね みなさんは暑さ対策、どのようにされていますか? この時期本当に心配なのが熱中症!!! 「その辺でフラフラしている人を見かけたよ」なんて声も聞きました・・・ 他人事ではありません だれがなってもおかしくないですよね まず思いつくのは、水分補給!!こまめに、がいいですね 塩分などミネラルも摂るといいですよね 次に、適切なエアコンの使用 TVでもよく言っていますね エアコンの設定温度は、一般的に26〜28℃が推奨されます 極端に低い温度設定は体に負担をかけ、体温調節機能を鈍らせる恐れがあります 外気との気温差が大きいと体の負担になり、だるくなってしまうのです 適切な服装 通気性の良い、明るい色の衣服を選び、直射日光を避けましょう できれば下着を取り換えたり、着替えをしたりするとよいですね 涼しい場所での休憩 日陰やエアコンの効いた場所で休むことも大切です 日陰に入るだけで体感温度は全く違いますよね 汗を拭いて水分補給をしましょう それから、睡眠と食事など基本的な生活リズム どんな体調不良とも切り離せないこの2つ 特に睡眠! 体を休めて活力をいっぱいチャージしていなければ、この熱気とギラギラの日差しに耐えられません 暑いからといって、冷たいアイスやかき氷ばかりでは栄養がとれません 野菜、果物のミネラル、良質なたんぱく質は体に欠かせませんね あとは、いかがでしょうか? 私が気になっているのはマスクの着用です 感染症予防のためにきちんとされている方、特にご高齢の方が心配です エレベーターに乗り合わせて「暑いですね~」とごあいさつしました その方がマスクをされていたので 「マスク、熱中症になりやすいので気をつけてくださいね」 とお伝えしたところ 「呼吸がしづらく苦しくて」 とおっしゃっていました マスクをしていると体内に熱がこもりやすくなるため、熱中症のリスクが高まるのです ご高齢の方は体力も低下していますのでリスクになります 必要に応じてマスクを外すことを検討しましょう それと、エアコンの使いすぎによる暑熱順化不足 の重要性 暑熱順化とは、徐々に暑さに体を慣らすことで、熱に対する耐性を高める方法です 室内と外気の温度差が大きすぎることは、暑熱順化の妨げにもなります 最初は短時間の外出から始め、徐々に活動時間を延ばすことで、体の適応を促します これにより、汗腺の働きや体温調節機能が向上し、熱中症の予防につながります また、適度な運動も対策になります 朝や夕方の涼しい時間帯に外で軽い運動や活動を行って体力をつけるのです いかがでしたか もうすでに実行されていますか 長い夏、 楽しい思い出をたくさんつくって 元気に乗り切りましょう‼ (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員) 過去のコラムはこちら]

-

2025/07/15コラム

2025/07/15コラム- 【柔道整復学科・川崎先生コラム】「パフォーマンスを向上させる柔(やわら)体操」

-

こんにちは! 日本医専の広報担当です。 柔道整復学科 川﨑先生コラムの第65弾をお届けいたします! 柔道における「柔体操」は、単なる準備運動にとどまらず、心身の能力を最大限に引き出し、柔道の理念を体現するために考案された伝統的な身体操法です。 柔道の創始者である嘉納治五郎師範の深い洞察と身体の理にかなった動きを追求して生み出されたこの体操は、競技者のみならず、健康を求めるすべての人々にとって、怪我の予防、全身の協調性、バランス、体幹の安定性、そして落ち着いた心を育むための素晴らしい身体操法であると言えます。 柔体操とは? 運動能力の土台を築く「動くストレッチ」 「身体が硬くて…」「なんだかいつも疲れている」「肩こりや腰痛が慢性化している」・・・・・ もし皆様が特定の動きで可動域の制限を感じたり、慢性的な疲労や痛みを感じているなら、その原因は「柔軟性の低下」が考えられます。 そして、その解決策の一つが、柔道という武道の根幹にある「柔体操」です。 柔道と聞くと、激しい投げ技を想像するかもしれませんが、柔道の稽古には、心と身体を整えるための「柔体操」という、とても穏やかで効果的な運動があります。 柔体操の最大のポイントは、「筋膜」を緩めることにあります。 筋膜は全身にわたって覆う網目状の結合組織で、身体の動きをスムーズにする上で重要なものです。 「一度引き伸ばされると緩む」という特性があり、柔体操のゆっくりとした、流れるような動きは、この筋膜を段階的に「伸ばして戻す」ことを繰り返し、本来の柔軟性を引き出すことに繋がっています。 これは、静的なストレッチでは得にくい、動きの中で筋膜をリリースするための動くストレッチとして効果があり、「段階的に伸ばす」というのが効果のポイントとなります。 なぜ、パフォーマンスは伸び悩むのか? 柔軟性と「負のスパイラル」 柔軟性の低い筋肉は、短く、常に緊張しています。この緊張状態は、必要以上にエネルギーを消費するため、すぐに疲れを感じやすくなります。 さらに深刻なのは、筋肉の緊張が続くと血液循環が悪くなることです。 筋肉が硬いと、その中を通る血管も圧迫され、血液の巡りが悪くなり、酸素や栄養素が細胞に届きにくくなってしまいます。代謝が悪いと老廃物が蓄積しやすくなるため、パフォーマンスの低下だけでなく、痛みに繋がりやすくなります。 そして、痛みを感じると、身体は無意識にその部位をかばおうと反応して、さらに筋肉を緊張させてしまいます。これが「痛みと緊張の負のスパイラル」です。 結果的に身体活動量が減少し、柔軟性が失われるという悪循環に陥ってしまいます。 柔軟性と全身の健康:血管との意外な関係 筋肉の柔軟性が高い人は、血管も柔らかく、動脈硬化のリスクも低いことが指摘されています。 逆に、柔軟性の低い人は血管も硬くなりがちで、血圧が上がりやすい傾向にあると言われています。 筋膜は血管にも密接に関わっているため、筋膜の柔軟性が血管の健康にも影響を与える可能性が示唆されています。 柔体操がもたらす効果:競技力向上と怪我予防 柔体操を継続的に取り入れることで、以下のような効果が期待できます。 ①無駄のない動きの習得 筋膜が柔軟になることで、関節の可動域が広がり、より大きなパワーを効率よく伝えられるようになります。例えば、野球のスイング、サッカーのキック、バスケットボールのジャンプなど、あらゆる動作で「しなやかさ」が加わり、パフォーマンスの向上に直結します。 ②体幹の安定性とバランス感覚の向上 柔体操は全身の連動性を重視するため、体幹が強化され安定した軸を保てるようになります。 全身の協調性、バランス感覚、体幹の安定性、柔軟性、筋力などを総合的に高めることに繋がり、相手との接触があるコンタクト競技や、素早い方向転換を要する競技において、反応速度と安定性を向上させます。 ③怪我のリスク低減 筋肉や関節の柔軟性が高まることで、急激な動きや不意な衝撃にも対応できる身体を作ることができ、捻挫や肉離れといったスポーツ障害の予防に繋がります。 ④疲労回復の促進と集中力の向上 血液循環が改善されることで、運動後の疲労物質の排出が促され、回復力が高まります。 また、呼吸に意識を集中する柔体操の特性は、メンタルを落ち着かせ、集中力を高める効果も期待できます。 これらのことから、柔体操のような全身の柔軟性を高める運動は、技術の向上だけでなく、全身の健康維持にとっても非常に有用であることがわかります。 心身への効果 ①集中力・精神力の向上 呼吸と動作に意識を集中することで、雑念が消え、精神的な安定と集中力が高まります。 ②ストレス軽減 身体を動かすことで、心身のリフレッシュ効果が得られます。 ③身体感覚の鋭敏化 自分の身体の状態に敏感になり、微細な変化に気づくことができるようになります。 ④健康増進 全身運動により、血行促進、代謝向上、姿勢改善など、総合的な健康増進に役立ちます。 特に、柔軟性の向上は血管の健康にもつながり、動脈硬化や高血圧のリスク低減にも貢献すると考えられます。 柔体操から学ぶ「柔よく剛を制す」の精神 柔体操は、単に身体を柔らかくするだけでなく、「柔よく剛を制す」という柔道の根本原理を体現するものです。 力任せではなく、相手の力を利用し、しなやかな動きで対応するという柔道の理念は、この柔体操の動きの中に深く息づいています。 一見地味に見える柔体操ですが、その奥には柔道の真髄が隠されています。柔道に携わる方はもちろん、一般の方々にとっても、しなやかで力強い身体、そして落ち着いた心を育むための素晴らしい身体操法であると言えます。 日々の生活に柔体操の要素を取り入れることで、より豊かな心身を維持・向上していきましょう。 過去のコラムはこちら 柔道整復師・鍼灸師 本校柔道整復学科 専任教員 川﨑有子]

-

2025/07/10コラム

2025/07/10コラム- 【柔道整復学科・片橋先生コラム】手当の基本「RICE処置」──いちばん大切なのは?

-

こんにちは、日本医専です! 今回は、柔道整復学科の専任教員 片橋先生コラムの第66弾をお届けします! 【手当の基本「RICE処置」──いちばん大切なのは?】 日本医専柔道整復学科の片橋です 暑くなってきましたね。学生さんの熱量が高くて、すでに実技や教室で「あちち!」となっています さて、ケガをしたときにまず行う応急処置として有名な「RICE処置」。 Rest(安静)、Ice(冷却)、Compression(圧迫)、Elevation(挙上)の頭文字をとったこの手当法は、スポーツや日常生活の打撲・捻挫などに広く用いられています その中で、一番重要なのは何だとおもいますか? 実は・・・最も重要なのは「Rest(安静)」ご存じでしたか? なぜ安静が最も大切なのでしょう? ケガした直後の体は、炎症を起こしており、細胞がダメージを受けています ここで無理に動いたり、日常の動作を続けたりしてしまうと、炎症が悪化したり、損傷が広がったりする可能性があります 体が治す準備をするためには、まず休むことが必要不可欠 安静にして、自己修復力が最大限に働ける環境を整えるのですね 実は病気の時も安静が一番の薬なんです 風邪をひいたときや、発熱・腹痛などの体調不良時も、体はウイルスや炎症と戦うために全力を尽くしています ここで無理をすると、回復が遅れたり、症状が悪化してしまうこともありますよね 病気のときも、休むことで免疫機能がしっかり働き、回復を早めるのです 薬や栄養ももちろん大切ですが、「しっかり休むこと」が回復の基本だと、改めて意識してみてください 大切なのは、傷んだ部分や疲弊した体に余計な負担をかけないこと 体の自然治癒力がもっとも働くのは、休んでいるときなのです 安静を軽視すると,炎症が悪化し、回復までの時間が長引く 出血や腫れが進行し、ケガが治っても元のように動かない(可動域制限) 病気のときは、重症化や長期化、他の人への感染リスクにも 手当や応急処置というと、「冷やす」「巻く」などに意識が向きがちですが 何よりもまず「動かさない・休ませる」ことが最優先 無理は禁物!痛いことはしない 「少し休む」ことが、結果的に早く元気になれる近道なのです (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員) 過去のコラムはこちら]