こんにちは!

日本医専の広報担当です。

柔道整復学科 川﨑先生コラムの第65弾をお届けいたします!

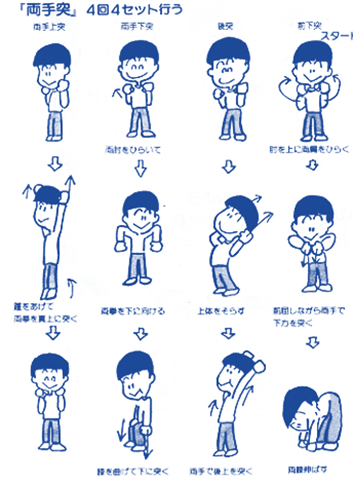

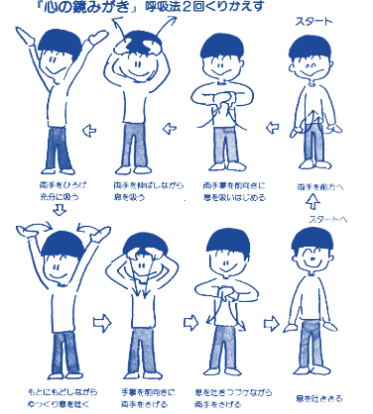

柔道における「柔体操」は、単なる準備運動にとどまらず、心身の能力を最大限に引き出し、柔道の理念を体現するために考案された伝統的な身体操法です。

柔道の創始者である嘉納治五郎師範の深い洞察と身体の理にかなった動きを追求して生み出されたこの体操は、競技者のみならず、健康を求めるすべての人々にとって、怪我の予防、全身の協調性、バランス、体幹の安定性、そして落ち着いた心を育むための素晴らしい身体操法であると言えます。

柔体操とは? 運動能力の土台を築く「動くストレッチ」

「身体が硬くて…」「なんだかいつも疲れている」「肩こりや腰痛が慢性化している」・・・・・

もし皆様が特定の動きで可動域の制限を感じたり、慢性的な疲労や痛みを感じているなら、その原因は「柔軟性の低下」が考えられます。

そして、その解決策の一つが、柔道という武道の根幹にある「柔体操」です。

柔道と聞くと、激しい投げ技を想像するかもしれませんが、柔道の稽古には、心と身体を整えるための「柔体操」という、とても穏やかで効果的な運動があります。

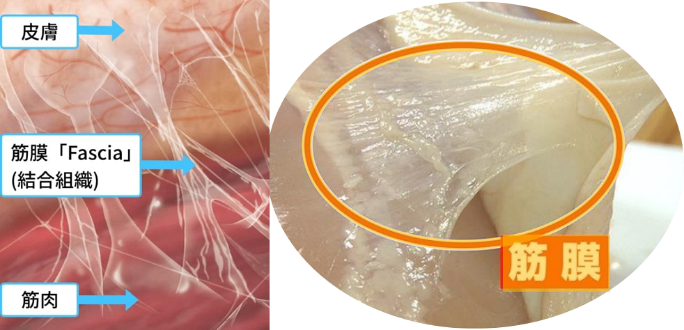

柔体操の最大のポイントは、「筋膜」を緩めることにあります。

筋膜は全身にわたって覆う網目状の結合組織で、身体の動きをスムーズにする上で重要なものです。

「一度引き伸ばされると緩む」という特性があり、柔体操のゆっくりとした、流れるような動きは、この筋膜を段階的に「伸ばして戻す」ことを繰り返し、本来の柔軟性を引き出すことに繋がっています。

これは、静的なストレッチでは得にくい、動きの中で筋膜をリリースするための動くストレッチとして効果があり、「段階的に伸ばす」というのが効果のポイントとなります。

なぜ、パフォーマンスは伸び悩むのか? 柔軟性と「負のスパイラル」

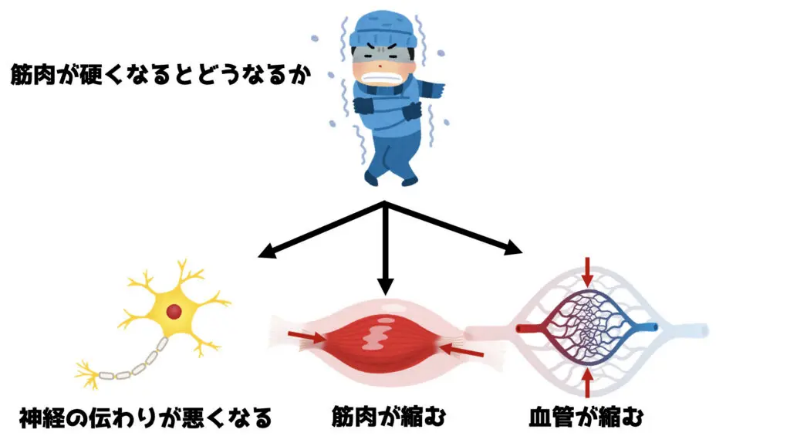

柔軟性の低い筋肉は、短く、常に緊張しています。この緊張状態は、必要以上にエネルギーを消費するため、すぐに疲れを感じやすくなります。

さらに深刻なのは、筋肉の緊張が続くと血液循環が悪くなることです。

筋肉が硬いと、その中を通る血管も圧迫され、血液の巡りが悪くなり、酸素や栄養素が細胞に届きにくくなってしまいます。代謝が悪いと老廃物が蓄積しやすくなるため、パフォーマンスの低下だけでなく、痛みに繋がりやすくなります。

そして、痛みを感じると、身体は無意識にその部位をかばおうと反応して、さらに筋肉を緊張させてしまいます。これが「痛みと緊張の負のスパイラル」です。

結果的に身体活動量が減少し、柔軟性が失われるという悪循環に陥ってしまいます。

柔軟性と全身の健康:血管との意外な関係

筋肉の柔軟性が高い人は、血管も柔らかく、動脈硬化のリスクも低いことが指摘されています。

逆に、柔軟性の低い人は血管も硬くなりがちで、血圧が上がりやすい傾向にあると言われています。

筋膜は血管にも密接に関わっているため、筋膜の柔軟性が血管の健康にも影響を与える可能性が示唆されています。

柔体操がもたらす効果:競技力向上と怪我予防

柔体操を継続的に取り入れることで、以下のような効果が期待できます。

①無駄のない動きの習得

筋膜が柔軟になることで、関節の可動域が広がり、より大きなパワーを効率よく伝えられるようになります。例えば、野球のスイング、サッカーのキック、バスケットボールのジャンプなど、あらゆる動作で「しなやかさ」が加わり、パフォーマンスの向上に直結します。

②体幹の安定性とバランス感覚の向上

柔体操は全身の連動性を重視するため、体幹が強化され安定した軸を保てるようになります。

全身の協調性、バランス感覚、体幹の安定性、柔軟性、筋力などを総合的に高めることに繋がり、相手との接触があるコンタクト競技や、素早い方向転換を要する競技において、反応速度と安定性を向上させます。

③怪我のリスク低減

筋肉や関節の柔軟性が高まることで、急激な動きや不意な衝撃にも対応できる身体を作ることができ、捻挫や肉離れといったスポーツ障害の予防に繋がります。

④疲労回復の促進と集中力の向上

血液循環が改善されることで、運動後の疲労物質の排出が促され、回復力が高まります。

また、呼吸に意識を集中する柔体操の特性は、メンタルを落ち着かせ、集中力を高める効果も期待できます。

これらのことから、柔体操のような全身の柔軟性を高める運動は、技術の向上だけでなく、全身の健康維持にとっても非常に有用であることがわかります。

心身への効果

①集中力・精神力の向上

呼吸と動作に意識を集中することで、雑念が消え、精神的な安定と集中力が高まります。

②ストレス軽減

身体を動かすことで、心身のリフレッシュ効果が得られます。

③身体感覚の鋭敏化

自分の身体の状態に敏感になり、微細な変化に気づくことができるようになります。

④健康増進

全身運動により、血行促進、代謝向上、姿勢改善など、総合的な健康増進に役立ちます。

特に、柔軟性の向上は血管の健康にもつながり、動脈硬化や高血圧のリスク低減にも貢献すると考えられます。

柔体操から学ぶ「柔よく剛を制す」の精神

柔体操は、単に身体を柔らかくするだけでなく、「柔よく剛を制す」という柔道の根本原理を体現するものです。

力任せではなく、相手の力を利用し、しなやかな動きで対応するという柔道の理念は、この柔体操の動きの中に深く息づいています。

一見地味に見える柔体操ですが、その奥には柔道の真髄が隠されています。柔道に携わる方はもちろん、一般の方々にとっても、しなやかで力強い身体、そして落ち着いた心を育むための素晴らしい身体操法であると言えます。

日々の生活に柔体操の要素を取り入れることで、より豊かな心身を維持・向上していきましょう。

柔道整復師・鍼灸師

本校柔道整復学科 専任教員 川﨑有子