【川﨑先生コラム・第2弾】「首のストレッチで!あなたの笑顔が輝く日々を…!!」

2021/01/29

こんにちは!

日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。

2021年から、本校柔道整復学科教員によるコラムがスタート!今回は川﨑先生のコラム・第2弾です♪

首のストレッチで!あなたの笑顔が輝く日々を…!!

☆ 首・肩の凝りの原因

首・肩の凝りや痛みは、筋疲労または運動不足、姿勢不良、ストレートネック、なで肩など様々な要因で起こります。

主な症状は、肩こり、首の痛み、頭痛、めまい、ひどい場合には腕のシビレや吐き気などの症状が起こります。

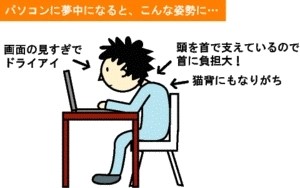

猫背の姿勢、目線が下に向き過ぎる姿勢、長時間同じ姿勢になっていませんか?

生活環境や姿勢を見直してみましょう!!

☆ 首・肩コリは顔のたるみや二重あごの原因に……

首や肩の緊張は、スマホ首だけでなく顔のたるみや二重あごの原因にもなるんです。

首の表面の筋肉は薄い筋膜状になっていて頭皮や顔面の皮膚とつながっています。

筋肉が凝り固まると表情筋のバランスがくずれ「たるみ」の原因となったり、リンパの流れも悪くなり顔の肌色も悪くなって暗い表情になってしまいます。

首のストレッチを行うことで顔もスッキリしてしわも少なくなり、美顔効果?!が期待できます。

☆ 首と頭の関係

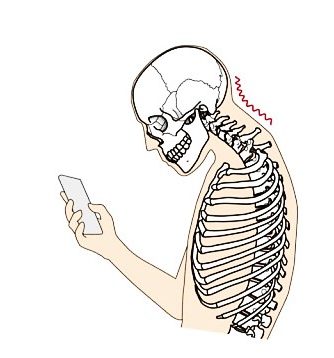

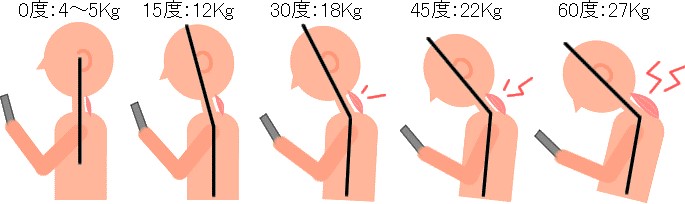

首の頸椎は横から見ると前方に緩やかにカーブしていて常に頭部の荷重を受けています。

成人の頭の重さは約 4~6kg(体重の8~13%)あり頸椎のカーブ構造が頭の重量の負担を分散させる働きがあります。

スマホ操作やパソコン作業でうつむいた状態を長時間続けると、頚椎のカーブが直線に近い状態になり、頭が前方へ移動し顎が前に出ます。

そして肩も前に出るような巻き肩姿勢となります。

その結果、筋肉で頭を支えることになり頸椎への衝撃を分散させることができなくなり首や肩に負担がかかってしまいます。

その負担はうつむくだけで、頭の重さの数倍の負荷が首にかかります。

例えば、うつむいた時の首の傾きが30度で約18kg、60度で約27kgの負荷が首にかかります。

重さを想像すると恐ろしいですね~(×_×)

そして、首周辺の血管は、脳に血液を送る重要な部分です。

首の骨が正常な位置にあれば血液はスムーズに流れますが、首周辺の血液循環が悪くなると、脳への酸素も滞り「集中できない、イライラする、頭が痛い」などの症状が出やすくなります。

疲れを残さずリラックスする時間をとるようにしてくださいね。

☆今回は、どこでも手軽にできる首のストレッチをご紹介したいと思います。

スマホ首予防、デスクワークの合間に是非ストレッチをやってみて下さい。

首~肩~上腕~前腕までのストレッチです。頭の重みを利用して伸ばされて心地いいと感じる程度に行いましょう。

Step1.肩甲骨を動かす。

ゆっくりと肩甲骨を動かすように肩をクルクルと回します。

Step2.首の後ろを伸ばす。

頭の重みを利用して背中をピンと伸ばして肩を下に引くように下を向く。

ゆっくり呼吸をしながら下を向き10秒伸ばす。首の後ろから背中まで伸ばしていきます。

Step3.首を真横に倒す。(左右行いましょう。)

1)右手を背中に回して右肩を下に引く様にして頭を左に倒す。

ゆっくり呼吸をしながら真横に倒し10秒伸ばす。

2)左手を背中に回して左肩を下に引く様にして頭を右に倒す。

ゆっくり呼吸をしながら真横に倒し10秒伸ばす。

首から肩まで伸ばしていきます。

Step4.首を斜め前に倒しながら腕を伸ばす。(左右行いましょう。)

1)右手をやや後ろに伸ばして右肩を下に引く様にして頭を左斜め前に倒す。

ゆっくり呼吸をしながら10秒伸ばす。

2)左手をやや後ろに伸ばして左肩を下に引く様にして頭を右斜め前に倒す。

ゆっくり呼吸をしながら真横に倒し10秒伸ばす。

首から肩、上腕まで伸ばしていきます。

Step5.Step4のストレッチを行いながら、

更に手首を反らせて前腕を伸ばします。

首から肩、上腕、前腕まで伸ばしていきます。

(左右行いましょう。)

さあ、早速一緒に試してみましょう!

「こんなストレッチがあったらやってみたい」などのリクエストもお待ちしております♪

(監修/川﨑有子 先生)

柔道整復学科専任教員の川﨑有子です。

いつも患者様に「笑顔で明るく楽しそうに仕事をするね。」と言われます。笑顔は元気の源ですね。

これから花粉症の時期になります。免疫力を落とさないように、バランスの良い食事・睡眠・適度な運動、入浴を心がけてください。

笑うと副交感神経が優位になりリラックスできます。また免疫力も上がります。笑顔+ストレッチでリフレッシュしましょう!!

日本医専では、柔道整復学科をご検討中の方にピッタリなイベントを開催しています!

▼お申し込みはこちら▼

1/30(土)14:00~16:00「ケガ」「スポーツ」「ヘルスケア」「高齢者ケア」4大柔整を知ろう!

新着記事

-

2025/05/16コラム

2025/05/16コラム- 【川﨑先生コラム】肌と心に語りかける“春の気の巡り”

-

こんにちは!! 日本医専の広報担当です。 柔道整復学科 川﨑先生コラムの第64弾をお届けいたします! 皆様、こんにちは。ゴールデンウィークが過ぎ、過ごしやすい季節となりましたね。お出かけの機会も増えるのではないでしょうか。この時期は一年の中でも紫外線が急激に強まる頃です。そろそろ本格的なケアを始める必要がありますね。 日々のスキンケアにおいては、紫外線対策はもちろんのこと、抗酸化作用に優れたビタミンCやEを積極的に摂取することが、シミやそばかすを防ぐための基本となります。 お肌のコンディションは、紫外線による外的ダメージだけでなく、自律神経の乱れや消化不良といった体の内側の不調によっても左右されます。これらの内的要因は、肌の保護機能を低下させ、乾燥、肌荒れ、くすみなどのトラブルを引き起こす可能性があります。 特にこの時期は、朝晩の寒暖差によって自律神経が乱れやすく、気分が不安定になったり、体がだるく感じたり、また、新しい環境でのストレスや、連休中の食生活の乱れから消化不良を起こしやすい方もいると思います。内と外の両方からケアをして、健やかな肌を守っていきましょう。 ●春はエネルギー(気)の流れをスムーズに 春は、新しい生活環境が始まるなど変化が多く、それに伴い周囲との人間関係などで疲れやストレスを感じやすい時期です。そのため、精神面に関わる様々な症状が現れやすく、いわゆる「五月病」も春特有の体調不良と言われています。 東洋医学の五行説では、「肝」は春の季節、そして木という性質と深く結びついています。 春の陽気が下から上へと勢いよく昇っていくように、木もまた、のびのびと枝葉を伸ばして成長します。 「肝」は、この全身の気の流れが滞らないようにコントロールする重要な役割を担っていて、陽の気を全身に発し、体の気の巡りを活発にすることで、体のあらゆる部分がスムーズに機能します。 5月を健やかに過ごすためには、この「肝」の気がのびのびと全身を巡ることが何よりも大切です。 また、「肝」の気は、まるで自律神経の機能に似ていて、私たちの心身のバランスを調整する働きを担っています。 東洋医学において「肝」は、ストレスを受け止める重要な臓器と考えられており、何らかのストレスによって気の巡りが滞ると、「気滞」や「肝鬱」といった状態が現れます。 これは西洋医学的に解釈すると、自律神経失調の様々な症状にあてはまると考えられます。 ●「肝」の気の働きと影響 気の巡りが何らかの原因で滞ってしまうと、精神的な不安定さを示す「気鬱(きうつ)」の状態が現れやすくなります。さらに、この状態が進行すると、「肝火上炎(けっかじょうえん)」や「肝陽上亢(かんようじょうこう)」といった、いわば「肝」のエネルギーが過剰に上昇する状態となり、イライラして怒りっぽくなったり、顔がほてったり、頭痛、耳鳴り、めまい、お腹の張りを感じたり、良く溜息をつくといった様々な症状が現れやすくなります。 また、「肝」は血液を貯蔵し、全身の血液が不足しないように血流を調整する重要な役割も担っています。 もし「肝」の気の巡りが悪くなると、全身で血液が不足する状態、すなわち「血虚(けっきょ)」という体質に陥ってしまうことがあります。 ●気滞対策と血虚対策の薬膳 薬膳の世界では、個々の食材が持つ効能を、五臓六腑との関連、五味(酸味・苦味・甘味・辛味・鹹味)、そして体を冷やす・温める性質である五性(寒性・涼性・平性・温性・熱性)によって細かく分類され、これらの性質をもとに、個々の体質や季節に合わせて食材を選びます。 さらに、それぞれの食材が「肝・心・脾・肺・腎」のどの臓腑・経絡・部位に働きかけて作用を示すのかという「帰経(きけい)」という考え方があります。 春の薬膳においては、全身の気をスムーズに巡らせ、また、血液の貯蔵量が十分に保たれることで「肝」の機能が円滑に働くよう助ける食材が良いと考えられています。 五行で「肝」と深く関連する食材は、その色でいうと「青色(緑色)」の食材、そして味覚でいうと「酸味」を持つ食材です。 酸味には、引き締めたり、固めたりする効果があるため、春に活発になりやすい陽気の過度な上昇を穏やかに抑える働きが期待できます。 日々の食事で栄養バランスを整えることは、健康維持のためにとても大切です。主菜、副菜、汁物を組み合わせることで、様々な栄養素を効率よく摂取できます。 主菜で不足しがちな栄養素を意識して、副菜やスープで補うことで、一日の食事全体の栄養バランスを向上させることができます。難しく考える必要はなく、「主菜に足りないものをプラスする」という意識を持つことが必要です。 ①気滞対策の薬膳食材 ・【香りの良い食材:柑橘類】(みかん、グレープフルーツ、キンカン、シークワーサー、陳皮(みかんの皮)、ゆず)は、気の停滞を取り除き、気の巡りを良くしてくれます。 みかんは、ビタミンCが豊富で疲労改善効果や、胃の機能を整えてお腹の張りや痰を解消してくれます。 ゆずは、解酒効果がありはちみつ漬けにしておくと二日酔いの時に使えます。 ・【香味野菜】も気の停滞を取り除き、気の巡りを良くしてくれます。イライラを鎮め気持ちを落ち着かせる働きを助けてくれます。 紫蘇は気の停滞を解消し、ストレスを和らげる効果があります。 セロリは、カラダの熱を冷まし、気の上昇(頭痛、血圧上昇)や利尿、解毒などの効能があります。 パクチーは消化を助け、食欲不振を改善する働きがあります。 ・【その他の食材】唐辛子、胡椒、山椒などは停滞した気を動かす助けになりますが、摂りすぎは気を消耗させるため注意が必要です。 大根、玉ねぎは、お腹の張りを和らげ、気の流れを整える効果が期待できます。 白菜も熱を冷まし、イライラを鎮め、胃腸の機能を整え、腸を潤し便通を良くする効能があります。冷え性の人は生姜、お酢など温める効能のあるものを付け加えると良いですね。 ②血虚対策の薬膳食材 ・造血作用のある食材: レバー、ほうれん草、人参、黒きくらげ、ひじき、ナツメ、クコの実などは、血を補うのに役立ちます。 ・血流を促す食材: いわし、あじなどの青魚、イカ、タコ、ニラなどは、血行を促進する効果が期待できます。 ・滋養強壮作用のある食材: 鶏肉、卵、山芋なども、血を補い、全身を滋養するのに役立ちます。 ●スキンケア対策と薬膳 スキンケア対策と薬膳を組み合わせる考え方は、体の内側から肌の健康をサポートするという点で非常に理にかなっています。 東洋医学では、肌の状態は内臓の機能や気血の状態を映し出す鏡と考えられており、薬膳はこれらのバランスを整えることで、肌本来の美しさを引き出すことを目指します。 ・紫外線は、中医学でいう「熱邪」や「毒邪」といった、肌を傷つける要因と考えられます。そのため、物理的に紫外線対策をすることは重要となります。 ・ビタミンC・Eは、強い抗酸化作用を持ち、体内で発生する活性酸素を除去する働きがあります。活性酸素は、体内では免疫機能や細胞伝達物質としての役割も担いますが、過剰に発生すると細胞を傷つけ、老化や病気の原因となる可能性があります。 中医学的に見ると、活性酸素は「瘀血(おけつ)」、つまり血の巡りの滞りや、肌の老化を促進する要因の一つと考えられています。ビタミンCやEを摂ることは、この「瘀血」の生成を抑え、肌の健康を保つことに繋がります。また、ビタミンCは「気血」を生み出すのを助け、肌の潤いやハリを保つ上でも重要です。 ・ビタミンCが豊富な食材: レモンやトマトなどは、薬膳では清熱解毒(体の熱を冷まし、毒素を取り除く)作用や、生津止渇(体の潤いを補い、喉の渇きを癒す)作用があるとされます。その他、パプリカ、ブロッコリー、キウイフルーツ、いちごなどもメラニンの生成を抑え、コラーゲンの生成を助けます。 ・ビタミンEが豊富な食材: ナッツ類やかぼちゃなどは、薬膳では補血(血を補う)作用や潤燥(潤いを与える)作用があるとされます。 ●見た目が若い人 同じ年齢でも見た目に差が出るのは、様々な要因が複雑に絡み合っています。東洋医学では、見た目の年齢には「血虚」という状態が深く関わっていると考えられています。この「血虚」は、単に血液の量が少ないということだけでなく、その質や、血液が全身に栄養を運ぶ機能の低下も含むものです。 血液は、全身の細胞に栄養を届け、老廃物を回収する役割を担っています。その機能が低下すると、肌のハリやツヤ、顔色など、見た目の若々しさにも影響が出てくるのは自然なことです。いつまでも若々しくいるためには、この「血虚」の状態に目を向け、日々の生活習慣を見直すことが大切です。 薬膳は、自分の体質にあった食養生です。薬膳の体質は「証(しょう)」で捉えられ、体の状態を総合的に判断する東洋医学独自の概念です。気虚、血虚、陰虚、陽虚、気滞、瘀血、痰湿、湿熱などがあり、個人の状態や季節によって変化します。体質に合った食材を選ぶことが重要で、日常の食事から病気を予防する未病先防という考え方が強いです。 食養生と日々のストレスケアに加えて、ビタミンCやEを豊富に含む食材を積極的に食事に取り入れることは、内側からもシミやそばかすを防ぎ、透明感のある肌を養う上でとても大切です。 また、高い化粧品よりも睡眠が大事です。深夜1時から3時までの丑(うし)の刻は「肝」の働きは盛んになる時間帯です。昼間は全身を巡っていた血液はこの時間に肝に戻りきれいな血液に生まれ変わります。きれいな血液が循環すると睡眠中の疲労回復が進み、目覚めが良い朝を迎えることができます。この時刻の睡眠は、お肌につやが出て髪が増えるといわれ、高価な化粧品より睡眠をしっかり取ることの方が効果的であると考えられます。 春の“気の巡り”を意識した生活習慣と、紫外線対策を基本としたスキンケアを組み合わせることで、いきいきとした健やかな美しさを育んでいきましょう。 柔道整復師・鍼灸師 本校柔道整復学科 専任教員 川﨑有子]

-

2025/03/14コラム

2025/03/14コラム- 【片橋先生コラム】卒業式

-

日本医学柔整鍼灸専門学校です。 今回は柔道整復学科専任教員 片橋先生によるコラムの第64弾をお届けします! 卒業式 3月のイベントといえば、まず、柔道整復師の国家試験 3月の第1日曜日と決まっています それから、卒業式🌸 3年間の学校生活を終えて、旅立ちの日です 今年の3年生は昼間部も夜間部もよく集まっている姿がみられました 卒業式への参加率は85%以上‼ これはすごい数字なんです 特に夜間部の学生さんは社会人として朝から夕方まで働いている人がほとんど。 卒業式は平日の昼からです 昼間部の学生さんも午後から働いている方も多いですから、ほぼ全員が出席というわけにはなかなかいきません お忙しいところ、ご都合をつけて参加してくださるのですよね 本当にうれしいことです 1,2年生にとってはお楽しみの春休み 長期休みを満喫してリフレッシュ!次の学年での英気を養っていただきたいです 3月末には新年度のガイダンスがあります それぞれの学年を乗り切っての進級です 自信をもって、キラキラした目で登校してくれるでしょう 季節の大きな変わり目のこの時期、気分を新たに、寒暖差に気をつけてお過ごしください (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員)]

-

2025/02/28コラム

2025/02/28コラム- 【川﨑先生コラム】未来の自分に出会う~スポーツを仕事に~

-

こんにちは!! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 柔道整復学科 川﨑先生コラムの第63弾をお届けいたします! 未来の自分に出会う~スポーツを仕事に~ みなさん、競技者としてだけでなく、スポーツに関わる仕事は多岐にわたり、それぞれに大きなやりがいと感動があります。 日本医専で学ぶことで、未来の自分に出会い一歩踏み出してみませんか。 アスリートでなくても、自分自身が輝けるステージがスポーツにはあふれています。 部活動を頑張っている皆さんは、練習に打ち込み、その成果を試合で発揮し、仲間たちと喜びを共有しながら充実した日々を送っていることと思います。 しかしながら、ケガや実力が発揮できず悔しい思いをしている人もいることでしょう。 そのような中で、勉強かスポーツを続けるかという選択肢を選ぶことに不安な気持ちを抱え、将来の自分をイメージできずに思い悩んでいませんか。 アスリートから、スポーツを支える仕事を選んだとしても後悔する必要はありません。 これからたくさんの人との出会いや経験をして知らない世界を知ることにより、世界は広がり、夢や目標は変わっていくものです。将来のキャリアは、一本道ではありません。 様々な経験を通して、目標が変わることは普通のことです。 日々学びながら新しいことを吸収し、長期的な視点を持ち、柔軟に目標を調整しながら見直していくことも大切です。 さて、皆さんは〇〇×スポーツの空白に何を組み合わせますか? ●部活で得られるかけがえのない経験は宝 皆さんが部活で感じた、感動を支える仕事はたくさんあります。 その感動は、仕事の中で様々な形で支えることができます。 また、夢に向かって努力した経験は、仕事においても大きな力となり、強い精神力、困難に立ち向かう姿勢や体力、周囲への思いやりなど、スポーツを通して培われた人間力は、社会に出たときの大きな武器となります。 ●スポーツに関わる様々な職業 スポーツに関わる職業は、監督やコーチ(技術や戦略)、トレーナー(フィジカル強化、ケガの予防ケア)、インストラクター(健康増進)、スポーツ用品メーカー(障害サポート)、イベント運営(大会企画、選手の環境整備)など将来スポーツに関わる道はあります。 その他、スポーツ心理学(メンタル強化)、スポーツ栄養学(体調管理)、スポーツ医学(総合的医学)、スポーツ科学(研究分析)、スポーツビジネス(スポーツ用品開発)など、専門的な知識を活かせる分野もあります。 1.スポーツトレーナー スポーツトレーナーは、アスリートのパフォーマンス向上や、ケガの予防、リハビリをサポートし、選手のコンディショニング管理やトレーニング指導など専門的な知識と技術が求められます。 アメリカで仕事をするためにはスポーツトレーナーの資格が必要ですが、日本やその他の海外では、スポーツトレーナーの資格は必要ありません。 日本ではスポーツトレーナー資格は民間の認定資格です。 医師、柔道整復師、鍼灸師、理学療法士などの専門知識を身に付けた国家資格を持っている人たちが、スポーツトレーナーとして活躍しています。 2.柔道整復師 スポーツによるケガや体の不調を治療し、ケガをしない体づくりやケガからの早期復帰をサポートします。 骨折、脱臼、捻挫、筋腱の損傷などを専門とし、骨折、脱臼の応急処置が認められているのは、医師以外で柔道整復師だけです。 スポーツトレーナーやスポーツに関わる仕事をしている人が必ず持っている国家資格の一つです。 スポーツトレーナーとして、選手のコンディショニング、トレーニング指導、試合中の応急処置、ケガの予防、リハビリテーションなどを行います。 スポーツクリニックでは、スポーツによるケガの専門的な治療やパフォーマンス向上を目的とした施術を行います。 柔道整復師は、スポーツ医学と密接に関わり、アスリートから一般の人まで、幅広い層の健康をサポートする専門家です。 3.スポーツインストラクター 一般の方々の健康増進や体力向上をサポートし、様々なスポーツやエクササイズを指導し、運動の楽しさを伝えていく職業です。 人に教えることやコミュニケーションが好きな人は、この職業が向いていると思います。近年では、国家資格を持ち専門性が求められています。 4.スポーツ用品メーカー アスリートや一般の方々が使用するスポーツ用品の開発や販売に携わり、最新の技術や素材を駆使し、より安全で快適なスポーツ環境を支援するお仕事です。 スポーツにおけるケガの種類や発生メカニズム、人体の構造や機能に関する知識は安全性を高める上で不可欠です。 競技性を理解することで、必要な機能を適切に設計でき、デザインは機能性だけでなく選手のモチベーションやパフォーマンスにも影響を与えます。 選手のパフォーマンス向上や安全性を高める革新的な商品を開発するために、柔道整復師の資格を取りにくる方々がいます。 5.福祉用具専門相談員 福祉用具専門相談員は、障害を持つ方々が自立した日常生活を送るために、必要な福祉用具に関する専門的な知識を持ち、適切な用具選びや利用方法をアドバイスする専門家です。 スポーツ特定競技では、車椅子プレーヤーに対するサポートがあります。 スポーツ福祉用具は、障害のある人がスポーツを行う際に、その能力を最大限に発揮できるよう工夫された用具です。 用具を使用することで、障害による運動機能の低下を補い、スポーツパフォーマンスを向上させることができます。 身体に関する医学的専門知識を持った方々がこの職業に就いていることが多いです。 ●自分だけの未来を選択 大学または専門学校のどちらを選択するか?悩む方が多いのではないでしょうか。 効率的に実践的な知識と技術を身につけ、資格も取得できるのが専門学校です。 専門学校は基本的に3年制で、大学よりは1年短いですが、専門知識や技術以外に仕事や現場で役立つ知識を学ぶ機会が多くあります。 専門性を追求したカリキュラムや、職業の多用性に応じた総合的な学びがあります。 また、教員と学生との距離感が近いため、個別指導を受ける機会が多く得られるのもメリットです。 専門学校卒業だからといって、キャリアに影響することはほとんどありません。 大事なのは即戦力として仕事ができることや、卒業後に自分の将来に近い就職ができることです。 まずは、オープンキャンパスに積極的に参加してみましょう。 オープンキャンパスでは、授業内容を体験でき学校の雰囲気を肌で感じることができます。 また、先生や在校生と直接話すことで、学校生活や進路に関する疑問を解消できるので、ご自身の将来について考える上で大変有意義な時間になると思います。 日本医専は、スポーツと医療を組み合わせた学びを提供しており、あなたの夢を応援し、未来の自分に出会うための細やかなサポートをしています。 日本医専の一番の魅力は、実践的な学びを深めるためのプログラムが用意されており、「ケガ」「スポーツ」「美容」「東洋医学」の4つの専門分野に特化したゼミで、より高度な手技を磨き、カラダ・エキスパートを育成します。 その他、臨床経験が積める「カラデミア」をオープンし、在学中から臨床経験を積むことができる実践教育の場を用意しています。 豊富な実技授業により即戦力となる人材育成や、一人ひとりの未来を実現するカリキュラムがあります。 さあ!皆さん、確かな技術と知識を身につけ、社会で活躍できる「カラダ・エキスパート」を目指しませんか? 日本医専のより詳しい情報や、最新のオープンキャンパス情報に関しては、日本医専の公式ホームページを確認してくださいね。 予約なしの当日参加でもOKなので、時間ができたら遊びに来てくださいね。 私も、担当していますのでお会いできたらすごく嬉しいです(^_-)-☆ 柔道整復師・鍼灸師 本校柔道整復学科 専任教員 川﨑有子]

-

2025/02/14コラム

2025/02/14コラム- 【片橋先生コラム】靴下の穴

-

日本医学柔整鍼灸専門学校です。 今回は柔道整復学科専任教員 片橋先生によるコラムの第63弾をお届けします! 靴下の穴 今日のお話は「靴下の穴」からです ・・・なんのこっちゃですねー(笑) 先日、実技の授業でサンダル履きになったとき、(実技室を衛生的に使用するため、上履きに履きかえます)学生に指摘されたのです 靴下の穴を… 「え~先生、恥ずかしい! 靴下!!」って言われて。 もちろん、恥ずかしかったです。 指摘されたことと、女子力低いことが。。。 だけど正直、靴下に穴が開いていること自体はあんまり、なんです だって、しょっちゅうなんですもん! 私の靴下のほとんどは割とすぐに穴が開いてしまいます それどころか私の家族のほとんどは、すぐに靴下に穴が開いてしまうんです~ なぜって、エジプト足だ・か・ら。 足の形にはいくつかタイプがあって、親指が一番長くて、小指に向かって短くなるものを エジプト足と呼んでいます。 人差し指が一番長い形をギリシャ足といって、どの指の長さもあまり変わらないのがスクエア型です エジプト足は親指が長いため、靴下の親指部分が常に伸ばされていて、そこに穴が開きやすいんですね ほかの指に比べて親指はずっと太いですから、力もかかりますよね 日本人はエジプト足の方が多いそうです 足の形も遺伝します ちなみに私の夫は靴下の親指には穴が開きません エジプト足ではないんです かかとに大穴を発見することがあります みなさんの足の形はどれでしょう? 上の3つの形が主なものですが、それ以外の形もありますよ あ、私、穴が開いているのに気づいていて、その靴下を履いていたわけではありませんよ いつも気にしてはいまーす (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員)]

-

2025/02/04コラム

2025/02/04コラム- 【川﨑先生コラム】心と体を癒すチョコレートとスポーツのお話

-

こんにちは!! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 柔道整復学科 川﨑先生コラムの第62弾をお届けいたします! 心と体を癒すチョコレートとスポーツのお話 2月のイベントといえば、バレンタインですね。 チョコレートを食べる機会が多くなるのではないでしょうか。 しかし、チョコレートは高カロリーで食べ過ぎると脂質や糖質などの摂り過ぎになるため、体重増加や糖尿病になるリスクも上がる可能性がある食品です。 健康に悪いイメージがありますが、上手に摂取すると様々な健康効果も期待できるし、 スポーツ選手も、効率よく摂取することで疲労回復やパフォーマンス維持をすることができます。 補給食としても適しているチョコレートですが、食べすぎを防止するためにも、効果や摂取量を知っておくとチョコレートの魅力を楽しむことができますね。 チョコは運動後に摂取せよ♥ 糖質と牛乳の混合物摂取は、インスリン(血液中の糖を骨格筋や肝臓、脂肪組織などに取り込みグリコーゲンの活性化作用を持つホルモン)分泌を促進し、運動後の筋グリコーゲン(筋肉に貯えられる糖の一種で運動する際のエネルギー源となるもの)の回復を高めるといわれています。 運動中のエネルギー源は主に糖質および脂質です。 糖質は骨格筋や肝臓にグリコーゲンとして貯蔵され、主なエネルギーとして使用されています。 筋グリコーゲンを消耗すると、筋肉はエネルギーを生み出せなくなり運動が継続できなくなります。 それにより、パフォーマンスの低下や疲労の原因となります。 筋グリコーゲンを回復させるためには、まずその原料となる糖質を摂取する必要があります。 そこで早期に運動のエネルギーとして活用できるのがチョコレートです。 チョコレートに含まれる砂糖は、ご飯やパンに比べて早く吸収される糖質なので、できる限り早く身体を回復させたいときの補給食として活用できます。 特に、ホワイトチョコレートは、砂糖、ココアバター、乳固形分(乳脂肪、タンパク質、炭水化物、ビタミン、ミネラルなど)が含まれ、糖質、タンパク質、脂質が同時に摂取できる食品です。 ホワイトチョコレートは、チョコレートの中でも、インスリン分泌を増強し運動後のグリコーゲンの回復が促進される効果が高いとされています。 運動前の1時間前に摂取すると良いですよ。 他に、糖質が多い食品としてバナナがあげられますが、果物の糖質は、肝グリコーゲン(血糖値の維持)を補給し、筋肉のエネルギー源である筋グリコーゲンは補給されないので運動後の補給食としては効果的でありません。 マラソンなど競技時間が長いスポーツの場合は、“運動中”の補給食としてビタミン・ミネラル・カリウムを多く含むバナナを食べるとエネルギー補給になります。 使用されなかった糖質は、脂肪として蓄えられてしまうので要注意です。 また、インスリンが大量に分泌されて低血糖になる危険性があります。 運動量や消費カロリーを考慮せずに過剰に糖質を摂取すると、健康に悪影響を及ぼす可能性がありますので注意しましょう。 運動後の食欲低下防止のために摂取せよ♥ 一過性の運動直後に食事をとる場合、食事量は安静状態と比較して150~200kcal減少することが報告されています。 運動後には、一時的な運動誘発性の食欲低下が生じ、疲労回復のための十分な量の食事やエネルギーを摂取できないことがあります。スポーツ選手の悩みでもありますね。 しかし、運動後にチョコレートに多く含まれる脂質が、摂食中枢に働きかけ、食欲を増大させる作用を持つドーパミンなどの脳内物質の分泌を促進させて食欲を増進させるように働きかけます。 この食欲増進作用により、全体の食事量が増え、糖質摂取量を減らすことなくタンパク質や脂質もバランスよく摂取することができるようになります。 チョコを食べて集中力をUPせよ♥ チョコレートには、カフェインやテオブロミンが含まれています。 カフェインは、コーヒー豆や茶葉などに含まれる食品成分で、中枢神経系を刺激して交感神経を興奮させるため、集中力を高め、眠気を覚まし、体を活発にさせる覚醒作用があります。 テオブロミンは、ポリフェノールの一種でカカオに含まれる苦味と香り成分です。 大脳を刺激して気分を落ち着かせる働きを持つセロトニンをサポートし、記憶力や集中力、やる気を出す効果があります。 集中したい30~1時間前に食べると良いですよ。 チョコを食べてマッチョになれ♥ 糖質が不足した状態で運動すると、タンパク質が運動するためのエネルギー源として利用されてしまい筋肉の合成に使用されなくなります。 摂取したタンパク質を筋肉の合成に効率よく使用されるためには、運動前の十分なエネルギー補給が欠かせません。 運動前にはエネルギー補給として糖質を含む食品を食べることが重要です。 筋肉トレーニングに良い成分であるカフェイン(脂肪燃焼に作用する)やカカオポリフェノール(抗酸化作用)は、チョコレートの原料であるカカオ豆に含まれています。 カカオ豆には、カカオプロテインというタンパク質(プロテイン)が含まれており、筋肉増強をサポートする作用や代謝を促す作用があります。 チョコレートを摂取することで、筋肉へのグリコーゲン蓄積効率が高まるだけでなく、筋肉タンパク質の合成促進や分解抑制効果が得られることが分かっています。 ホワイトやミルクチョコレートより、ダークチョコレートの方がカフェインやポリフェノール、カカオプロテインが多く含まれているので、ハイカカオチョコレート(カカオ成分が70%以上)を摂取すると、より効果的に筋肉マッチョを目指すことができます。 甘味は心を癒し、成分は体を癒すチョコレート♥ チョコレートには、心理的なストレスを低減する効果があるGABA(γ-アミノ酪酸)が含まれています。 チョコレートを食べて、ホッとすることがあると思います。 これはカカオの効果によるものです。 甘さや香りは自律神経を整えストレスを軽減し、脳内のセロトニン分泌を促すことで幸福感や精神的な満足感を得ることができます。 運動後のリラックスした時間にスイーツを楽しむことは、心身の疲労回復にとても必要な時間ですね。 食べすぎに注意して、幸せなひと時を過ごすことで『心の豊かさ』につなげていきましょう。 ♡モノローグ♡ バレンタインデーは、2月14日に恋人や友人、家族など大切な人に気持ちを伝える日です。 日本では女性が男性にチョコレートを贈る習慣が一般的ですが、海外では男性から女性へ贈り物をするのが一般的です。近年では、性別に関係なく、大切な人に贈り物をしたり、自分へのご褒美としてチョコレートを楽しむ人も増えています。 バレンタインデーは、大切な人に感謝の気持ちや愛情を伝える良い機会です。 素敵なバレンタインデーをお過ごしください。 柔道整復師・鍼灸師 本校柔道整復学科 専任教員 川﨑有子]